Александр Ласкин

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Главы из документальной повести

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Как-то один немолодой знакомый искусствовед сказал мне, что побывал в мастерской давно умершего художника Альфреда Рудольфовича Эберлинга.

— И там, знаете ли, такое!

— А что такое? Живопись?

— Живопись, конечно, тоже, но, прежде всего, фотографии.

Дальше следовал рассказ о том, что была у этого художника такая причуда. Встреча с каждой новой знакомой завершалась для него тем, что он брал в руки фотоаппарат. Кажется, для него не существовало более убедительного свидетельства достигнутого успеха.

— Обнаженки! — не унимался искусствовед. — А среди них — Карсавина, Ксешинская, Павлова…

Очень скоро я отправился по указанному мне следу. Оказалось, действительно, фотографии и картины. Но еще — и это, конечно, самое главное — поистине диковинная судьба.

Больше всего любил Альфред Рудольфович жить красиво. Даже декларировал это свое право. Вплоть до самой революции занавеску в его мастерской украшала итальянская максима "CON L´ARTE PER L´ARTE", что означает «С искусством для искусства».

Если же на его пути встречалось что-то неприятное, то Эберлинг это явление попросту игнорировал. Например, умудрялся годами не пересечься со знаменитыми петербургскими холодами.

Как это возможно? А вот так. Едва начинается зима, а он уже в поезде едет в Италию. Возвращается оттуда с первыми птицами, летящими с юга домой.

После революции свободные передвижения стали невозможны. Все таки Советская власть — это вам не крещенские морозы. Если не считать эвакуации на Алтай, то до самого конца своих дней Эберлинг не покинул мастерской.

И все же, несмотря на эти катаклизмы, в главном его судьба не менялась.

Во-первых, по прежнему не выветривался тонкий запах духов. Во-вторых, он как был, так и остался придворным художником.

Дело в том, что при Николае Втором Альфред Рудольфович состоял в должности придворного живописца, а при Ленине, Троцком и Сталине добровольно возложил на себя эти обязанности.

Другими словами, как начал писать первых лиц, так и писал. Особенно преуспел в работе для ГОЗНАКа: мало того, что нарисовал множество портретов, но еще сделал эскиз первого советского червонца.

Конформист? Не без того. Но еще и жизнелюб. Кто-то затомится, встретившись с серьезными испытаниями, а Эберлинг непременно найдет выход.

Можно сказать, этот человек всегда был равен себе. Никогда не зацикливается на своих неприятностях, но чуть помедлит, взвесит все «за» и «против», и будет жить дальше.

Предлагаемые главы рассказывают об отношениях Эберлинга с балериной Тамарой Платоновной Карсавиной. Многое кажется странным в этой истории, но удивительней всего то, что художник сохранил неповрежденной нервную систему.

Значит, уже в седьмом году Альфред Рудольфович был готов к жизни при Советской власти. Чувствовал возможно главный принцип этой жизни: ни при каких обстоятельствах старайся не доводить ситуацию до крайности.

Обо всем остальном читатель узнает из публикуемых отрывков.

Как всегда, свои гипотезы и догадки я старался строить на документальном материале. Большинство цитируемых документов хранятся в личном архиве А. Р. Эберлинга, находящимся в собрании петербургского художника В. В. Загонека. Третье письмо Карсавиной обнаружено мною в рукописном отделе Российской Национальной библиотеки. Пригласительный билет на свадьбу Т. П. Карсавиной, а так же переписка Г. Брюса с В. Я. Светловым находятся в отделе рукописей и редких книг Санкт-Петербургской Театральной библиотеки. Письмо В. В. Мухина, переписанное Т. М. Вечесловой с комментариями к нему балерины — в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга. Следственное дело В. В. Мухина — в Архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все эти документы (за исключением переписки Брюса и Светлова) никогда прежде не публиковались.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем соучастникам моего поиска и, в первую очередь, В. В. Загонеку, а так же первым читателям повести, сделавшим существенные замечания, — А. Ю. Арьеву, В. Б. Виноградову, Я. А. Гордину, Л. С. Дубшану, О. Б. Кушлиной, А. Л. Шору.

Полностью документальная повесть «Гоголь-моголь» будет опубликована в 2005 году в петербургском журнале «Звезда».

АП!

Мгновения

Есть такая чудесная машина. Встанет на три лапы и смотрит своим единственным стеклянным глазом.

Да если бы только смотрела, но еще вмешается в движение времени.

Коня на скаку остановит. В том смысле, что запечатлеет его в стремительном беге и в полный рост.

После того как в 1899 году Эберлинг стал обладателем превосходного «Кодака», его судьба кардинально изменилась.

Прежде жизнь художника протекала как песок между пальцами, а теперь оседала в коллекции контролек и негативов.

Раньше, к примеру, он шел прогуляться, а сейчас, если выйдет на улицу, то не просто так. Установит свой неколебимый треножник и ждет приближения добычи.

А вот и добыча. Прямо на него движется молодой человек в гимназической форме.

Черты лица уж очень аристократические. Немногие люди этой породы пережили войну и революцию.

Приноровится и щелкнет. Идет сейчас юноша на его снимке, как некогда шел ему навстречу.

И с двумя беседующими дамами художник поступил столь же решительно. Они и разговаривают с тех пор. Сколько минуло десятилетий, а им все не выяснить отношения.

Что-то очень важное открылось ему благодаря этому искусству. Даже за мольбертом он не ощущал себя настолько раскованно.

Или так: его живопись была об одном, а фотографии о другом.

Работая над портретами и натюрмортами, Эберлинг не очень интересовался состояниями минуты, а тут сосредоточился на второстепенных подробностях.

Его занимали веяние ветерка, направление взгляда, колебание атмосферы. Чем случайней, тем вернее. Потому он надолго исчезал под пелериной, что ждал чего-то неожиданного.

«Каждое мгновение, — не без доли осуждения изрек знаменитый философ, — мне кажется устаревшим и неудовлетворительным».

Что, действительно, делать с непостоянством времени? Один миг уже готов превратиться в следующий, но Альфред Рудольфович умудрялся его удержать.

Как говорится, доверяй, но проверяй. Сколько бы он ни рассчитывал на волю случая, но и об обязанностях не забывал.

Поместит на переднем плане женщину в светлой кофточке, а в глубине кадра оставит господина в темном пальто.

Даже у маленькой девочки, играющей в Летнем саду, оказался двойник.

Вроде совсем не при чем этот юноша, а как без него! Скорее всего, дело в его гимназической форме, отлично контрастирующей с ее веселым платьицем.

А.Р.Эберлинг. 1910-е годы. Фото Карла Булла

|

И еще на этих снимках удивительно много воздуха. При этом воздух не растворяет контрастов, но еще больше их подчеркивает.

Искусство фотографии есть искусство «черного» и «белого», но Эберлинг доводит этот принцип до логического конца.

Как говорил Станиславский? «Играя злого, ищи, где он добрый». Что в переводе на язык «механических оттисков» обозначает необходимость всякий раз находить противовес.

Возможно, он и себя имел ввиду. В нем ведь тоже соединилось много разного. Порадуешься лучшим качествам мастера, а потом видишь, что они не исчерпывают его целиком.

И все же, дело не только в гимназисте или барышне со скакалкой. Главное, что с помощью «Кодака» ему удалось разобраться со своими возлюбленными.

Сегодня и вчера

Что больше всего занимает Альфреда Рудольфовича? То же, что любого поклонника женского пола, включая самого Дон Жуана.

Его волнует проблема прошлой любви. Не будущей, — тут и так все ясно, — но именно прошлой.

К примеру, у Вас начался новый роман, но и предыдущий не забыт окончательно.

Иногда хочется что-то возобновить в памяти. По контрасту с новым увлечением понять, что же тогда было главным.

Всякий раз получается, что главное не переводится на язык слов. Вспоминаются какие-то фрагменты, но что-то все равно ускользает.

Казалось бы, примирись с этой неизбежностью. Успокой себя тем, что в жизни еще будет немало подобных минут.

Эберлинг не только не соглашается, но тащит нечто громоздкое и водружает посреди мастерской.

Он, он. Одноглазый, как циклоп. Любому станет не по себе под его стеклянным немигающим взглядом.

Ширма

Кто только сюда не заглядывал! Полненькие, худенькие, ни то ни се. Были те, кто постарше, и те, кто помоложе. Одни в объектив смотрели со смущением, а другие столь же игриво как на него.

Кто-то из девушек замашет руками в камеру: я тут, уважаемые потомки! специально ради вас оставила теплую постель!

С любой из фотографий связано что-то важное. Многие десятилетия эти женщины осеняли его жизнь. Ну если и не всю жизнь, то хотя бы день или ночь.

Вот мы и оказались рядом с загородкой, некогда стоявшей в углу мастерской.

Сколько разных метаморфоз нами уже описано, но ни одна из них не сравниться с тем, как его приятельница скрылась за ширмой, а затем появилась опять.

Вечерами окно зашторивалось. И в предвкушении возможного фотографирования, и вообще.

Когда свет выключался совсем, то надпись на занавеске вспыхивала необычайно ярко.

Только и разглядишь в тусклом свете, что стул, одетый в его сюртук. А через сюртук, подобно орденской ленте, ниспадают ее чулки.

И еще женщины

Как всегда, он соединяет красоту и пользу. То есть стремится остановить мгновение, но, в тоже время, облегчить себе работу.

Вот, оказывается, как давно он начал рисовать с фотографий! Установит нужную ему мизансцену, сделает хороший снимок, а потом пытается перенести на холст.

Вроде все знает об обнаженной модели, но на всякий случай себя перепроверит. Прикнопит к мольберту фото одной из своих подруг.

Однажды задумал полотно с несколькими женскими фигурами. Так что пришлось звать сразу троих. При этом потребовалось не просто присутствовать, но разыграть целый спектакль.

Сам же затаился в неосвещенной части комнаты, будто Мейерхольд в зрительном зале, и оттуда отдавал указания.

А уж девушки старались. То согнуться этак по античному, то встанут на колени и водрузят на голову кувшины.

Потом посмотрят в сторону Альфреда Рудольфовича, а его уже как бы и нет.

Спрятал по-страусиному голову и чуть не обнимается со своей треногой.

Голос, правда, его. Выкрикнет заветное петушиное словечко, а потом прибавит что-то такое, от чего захочется поработать еще.

Мейерхольд чаще всего рычал: «Хор-р-рошо!», а Эберлинг восклицает: «Ап!»

Что за странная формула! Будто ахает в умилении или откупоривает бутылку вина.

Перевод простейший. Что-нибудь вроде: «Ну что за грация», «Сейчас лучше, чем в прошлый раз».

Откровения Дон Жуана

Дон Жуан — не любитель, а профессионал. Человек не только обширных связей, но и немалого авторитета.

Так вот Эберлинг был таким Дон Жуаном.

Газета «Петербургский листок» обращалась к нему с вопросами и просила объяснить разницу между «флорентийками» и «тосканками».

Что ни говорите, а вопрос специфический. С точки зрения туриста или человека нелюбопытного просто непонятный.

Может, кому-то было и недосуг, а он разобрался. При этом обошелся без «ячества». Еще подчеркнул, что выражает мнение коллег.

«Мы, художники умеем смотреть, мы легко различаем красивую натуру от искусственной гримировки. Нас не проведешь ни модной прической, ни шикарным туалетом, ни блеском драгоценностей...»

Нельзя не обратить внимания на паузы. Так и видишь, как он помедлил, а потом опять вернулся к разговору.

Порой забудет, о чем только что говорил.

«Кто не знает тосканского типа красавиц?», — спросил он себя, но ответил о другом: «И я скажу не преувеличивая, что наш русский, славянский тип женщин несравненно выше».

«Холодно… тепло… горячо…» О тосканках — «горячо». Ведь каждый год он едет в Италию. Всякий раз рассчитывает не только на солнце, но на тепло местных красавиц.

О том, что итальянки «не заботятся о духовном развитии» — тоже «горячо». И о «славянском типе женщин». Потому-то он остался в Петрограде, что связывал с этим «типом» особые надежды.

Воспоминания об Италии

Эберлинг, в первую очередь, художник. Его память сохраняет картины, а не слова.

И на сей раз он увидел флорентийское утро. Уже не вспомнить, о чем разговаривали, но солнечных зайчиков и сейчас можно пересчитать.

Еще он вообразил свою приятельницу. Пока она не встала, ее практически нет, и лишь рука выглядывает из под одеяла. Затем следует рывок. Потянулась, с трудом попала в тапки, нехотя перешла из сна в явь.

Совсем не риторический это вопрос: «Может ли … лицо женщин быть красивым, если оно ничем не одухотворено?»

Бывает лицо плоское и скованное, а бывает разнообразное и находящееся в движении.

То вспыхнет внутренним огнем, то станет как туча, то затеплится вновь.

Это Альфред Рудольфович и называет «духовным развитием».

«Развития» он и ожидает больше всего. Чтобы не только удовольствия, но самые неожиданные сочетания света и тени.

Сколько раз лица его подруг озаряло сияние, а сколько раз свет так и не появился!

О лицах неинтересных и тусклых Эберлинг говорил:

— Очень сложное лицо. Возможно, и нет лица.

Что касается уже упомянутой приятельницы, то он сперва видит то, что вокруг. Представляет полную утреннего света занавеску и неожиданно четкие очертания предметов.

Как это говорится в предписании ГОЗНАКа? «Глаза осветить как на фотографии № 1». На сей раз свет был не люминесцентный и резкий, а чуть притушенный, идущий изнутри.

Воспоминания о Петербурге

Возможно, мы знаем ее имя. «Натурщица Пия, девушка замечательной красоты, — сообщается в журнале «Иллюстративная Россия», — давшая слово, что со смерти знаменитого Винеа, она никому больше не будет позировать, для Эберлинга сделала исключение, и он написал с нее ряд головок и этюдов тела».

Невский проспект в районе Аничкова моста. 1910-е годы. Фото А. Р. Эберлинга

|

Альфред Рудольфович ехал во Флоренцию не просто рисовать, но рисовать ее. Представлял как он встанет с постели, а приятельницу попросит немного задержаться.

Остановись мгновение, ты прекрасно, но более всего прекрасна сама Пия!

Эта девушка вся из чудесных мгновений, летучих улыбок, быстрых и едва заметных рефлексов. Сколько бы он ни старался собрать их вместе, его рисунки останутся копией с оригинала.

Нет, Эберлинг все время помнит о Петербурге. Не такой это человек, чтобы из-за чужеземных радостей забыть место, где ему всегда было хорошо.

«Не знаю, может быть, вам покажется это парадоксом, — говорил он, — но я скажу, что красавицей в полном смысле слова может быть только умная, образованная и честная женщина. И нигде в мире нет такого количества женщин, вдумчивых, искренних, как в Петербурге. Не мало их, конечно, в Москве, точно также и в Варшаве, потому что польки же славянки».

Самое любопытное тут уточнения. Как бы постепенно всплывающие в памяти лица и города.

Впрочем, это не мешает ему сказать о том, что наиболее комфортно он чувствует себя в российской столице.

Спасибо, родной город! Хоть погода в наших краях изменчива, но барышень отличает сердечность. С каждым знакомством ощущаешь, что твоя жизнь стала еще богаче.

Об этом он и сказал в интервью. Опять же, не подчеркивая своего участия, но и не отрицая его.

Если бы Эберлинг рисовал себя у мольберта, а натурщицу на подиуме, он был бы обстоятельнее. А так просто констатировал, что «… почти каждая дама из общества согласится в Петербурге позировать» и посетовал на то, что «в других городах Европы вы намучаетесь, отыскивая натурщицу».

Натурщицы в других странах «очень редко отвечают вкусу требовательного художника». Да и чувству, судя по всему, отвечают не всегда. Так что слово «намучаетесь» можно отнести не только к поиску, но и к результату.

И еще воспоминания

По сути, Альфред Рудольфович излагал свое видение мира и требования к нему.

Вновь ему представилась картина. Это когда читаешь кажется, что он говорит обо всех своих приятельницах, а на самом деле о той или другой.

И при этом главную мысль тоже сформулировал. То есть несколькими штрихами добился сходства, но и сказал о предпочтениях.

«Если вы захотите написать "ню", попробуйте найти подходящую к задуманной Вами картине натуру... У одной вы найдете красивый бюст, у другой торс или ноги, очень редко красивое, одухотворенное лицо, и никогда весь ансамбль целиком. К счастью, красивые дамы из общества у нас не стесняются позировать перед художником, хорошо сознавая, что их красота такой же дар Божий, как и всякий другой, и что было бы грешно держать его под спудом… Попробуйте заставить раздеться для позирования горничную, да она ни за какие деньги не согласится. То же самое и в деревне. Нет ничего труднее, как написать картину с голой крестьянки... Не подумайте, что это происходит от особой нравственности крестьянских женщин. О, нет, только от их дикости. В Италии нравы вовсе не отличаются особой чистотою, а там так трудно уговорить женщину позировать… Женщина высокой нравственности скорее согласится служить чистому искусству, чем такая, которая грешит втихомолку и обо всем думает превратно...»

Не прав будет тот, кто не обнаружит в этом рассказе лирической ноты. Кто не прочтет его как историю о капризности и упрямстве. О свойствах страсти, наконец.

Дон Жуан — совсем не тот, кому больше всех надо. В первую очередь, это человек чрезмерных и даже невыполнимых требований.

Чем больше притязания, тем сильней разочарование. Всякий раз кажется, что вот оно. Потом видишь, что ошибся. Всего-то и было, что «красивый бюст» или «торс».

Потом пишешь заказной портрет и вспоминаешь свои удачи и разочарования.

Рисует Альфред Рудольфович глубокоуважаемого господина гофмаршала, а размышляет о своих победах совсем не на военном поприще.

Как раз приступает к толстой шее, затем перебирается к орденским лентам, а в голове звучит что-то совсем неподходящее.

«Зингенераль, моя цыпочка, сыграй мне на скрипочке…»

Знало бы Его превосходительство, что делается в голове художника. Оттого во время работы у него такое довольное лицо.

Впрочем, не только в песенке дело, а в том, что всякий раз надеешься обрести «ансамбль целиком».

Приступаешь к портрету с тем же чувством, что к новому любовному увлечению.

Думаешь, что сейчас-то наверняка будет не что-то одно, а все сразу.

Только сердишься, что гофмаршал ведет себя скованно. Нет, чтобы артистически взмахнуть рукой, воскликнуть что-то необязательное, так уткнулся в невидимую цель.

Что тут поделаешь? Трудно почувствовать себя при всем параде столь же свободно, как совсем без ничего.

Свет и красота

И все-таки были в его жизни часы, когда, казалось, все осталось как прежде.

И двести лет назад на уроках большого мастера была тишина.

И ученики Леонардо корпели над рисунками. В который раз начинали, но все не могли приблизиться к натуре.

Даже тогда, когда в Академии давно писали девушек в футболке, в студии предпочитали «ню».

В этом смысле он был неумолим. Уж если натура, то не поднос или ваза с фруктами, а какая-нибудь красавица.

Вы когда-нибудь писали обнаженных? Чувствовали ту особую ауру, которую создает присутствие модели?

Стоит девушке оказаться на подиуме, как сразу возникает центр притяжения, источник энергии и тепла.

Ученики стараются поймать на карандаш отблеск этого горения, а Альфред Рудольфович расхаживает по мастерской.

Порой мизинцем укажет ту область, откуда ошибка распространяется дальше.

А если чуть по другому? Всего-то несколько линий, а как засверкало!

Ленина можно рисовать по фотографиям, а тут без оригинала не обойтись. Надо, чтобы сидела в центре комнаты, прямо тянула спину, серьезно и внимательно смотрела перед собой.

Если студиец писал вазу, то Альфред Рудольфович мог быть снисходительным, а за «обнаженных» спрашивал сполна.

Иногда остановится около мольберта и скажет примерно так:

— Это просто женская модель, а не наша Леа. Наша Леа пикантнее.

Что обозначает «пикантнее» знает тот, кто пробовал. Следовательно, существует связь между юношеской робостью и беспомощностью рисунка.

Правда, Альфред Рудольфович не выносил, когда ученик приступает к работе с этакой грубой ухмылкой.

Чуть ли не руками начнет махать. Как же так, без трепета? Все равно, что отношения с женщиной строить на циническом расчете.

Всегда вспоминал своего старого знакомца профессора Николая Бруни. У него в классе такие сеансы превращались почти в радения.

Тишина абсолютная. Лица полыхают нездешним огнем, как в минуты молитвы.

И у самого Бруни лицо горит. А голос тихий-тихий. Боится, что вырвется неосторожное слово, и общее настроение пропадет.

Подойдет к ученику и шепчет ему в ухо:

— Посмотрите, какой красивый следок… Эта ступня была бы высоко расценена в эпоху Коро. Тоненьким-тоненьким карандашиком вытачиваем щиколотку богини…

Именно что «мы» и «вытачиваем». Во время богослужения нет никого по отдельности, а есть общий порыв к свету и красоте.

Портрет торса

Альфред Рудольфович не промолчал. О предназначении художника не обмолвился, а по этому поводу высказался.

И не проронил вскользь, а нашел соответствующую форму. Получилось что-то вроде декларации, некогда украшавшей его занавеску.

Правда, место было поскромнее, но пафос сохранился. Как и много лет назад, он говорил об искусстве для искусства.

Невдалеке от вешалки в прихожей Эберлинг повесил небольшой холст.

Портрет — не портрет, герб — не герб. Все же герб будет правильней, так как речь шла о предпочтениях.

В совсем не схематической форме тут был представлен женский торс. Причем не верхняя, а нижняя часть этого айсберга.

Ясно прочитывалась линия живота, затем спуск, напоминающий спуск к заводи, потом сама заводь…

Если призыв на оконной занавеске был патетичен, то на сей раз он иронизировал. Неслучайно для этого произведения не нашлось лучшего места.

Повесить его в передней значило осторожно так предупредить: если Вы сняли муфту и шубку, то это еще не все, что Вы можете снять …

Жест

К женщинам Альфред Рудольфович относился особенно внимательно. И к каждой в отдельности, и ко всему этому разнообразному племени в целом.

Перед юной студийкой был готов склонить голову. В школе ее еще называют по фамилии, а он уже целует ей ручки.

Вот какое открытие он сделал. Казалось бы, часть меньше целого, но в данном случае выходило, что больше.

И обращался он к городу и миру. Даже случайно зашедшие почтальон или водопроводчик могли приобщиться к символу его веры.

Почему выделял этот фрагмент? Уже в портрете обнаженной есть очевидная крайность, а он решил пойти дальше.

Провел несколько линий, обрисовал что-то вроде леска и впадины, низменности и возвышенности, и заключил свое творение в раму.

Хотелось бы подробнее пересказать эту декларацию, а боязно. Общий контур очевиден, но что-то важное пропадает.

Поэтому воспользуемся словами искусствоведа Эриха Федоровича Голлербаха. На него тоже находило не раз. Правда, свои чувства он выражал не в публичной акции, а в дневниковых записях.

Эти записи все равно, что разговор с собой. Этакое розановское бормотание, неспешное перебирание событий. Вроде как считаешь слонов во время бессонницы, а они прибывают и прибывают.

Голлербах не думал о признаниях, но сказал о главном. Все ерунда, если это не женский круп. Так со всей категоричностью и выразился: «В целом мире не существует ничего более красивого…»

Вот она, эврика! Тут бы и остановиться, а он решил свое открытие обосновать.

«Можно спорить о его пропорциях, можно отстаивать тот или другой канон, — продолжал Эрих Федорович, — но в принципе верно одно: это место, где, по выражению французов, спина теряет свое название, лучшее из всего, что сделал Демиург (в плане эстетическом). Это — венец мироздания. Это — лучшее украшение женщины. Это — самая изящная модификация сфероида. Вместе с тем, это — пластический символ изначального дуализма всего сущего».

Это о том же, о чем думал Эберлинг. Пусть на предмет они смотрели с разных сторон, но выводы делали одинаковые.

В молодости все заслоняют частности, а в зрелости тянет к обобщениям. Второстепенное стирается, но утверждаешься в главном.

Странно, что эта мысль прежде не приходила ему в голову.

Женщин может быть сколько угодно, а торс или круп всегда один. Также как истина одна, какие бы формы она не принимала.

Это и есть итог и даже, как уже говорилось, герб.

Друзья мои! Прекрасен наш союз!

Скорее всего, дамы не догадывались о коллекции. Так что винить следует только фотографа. Правда, благодарить надо тоже его. Столько лет минуло, а мы все еще слышим его «Ап!»

Кого только Альфред Рудольфович не предал за эти годы. Некоторых даже многократно. Например, императору он изменил сколько раз, сколько вспоминал его имя.

Зато девушкам из коллекции оставался верен всегда. В свободную минуту непременно раскладывал пасьянсы из фотографий.

Чаще всего возвращался к одной карточке. Буквально все на этом снимке его удивляло, но удивительней всего было то, что это она.

Прикрепил фото к стене. И еще парочку в знак того, что о прочих своих пассиях он тоже не забывает.

Утром, едва откроешь глаза, сразу отправляешься в путешествие. От родинки к улыбке, от шляпки к носочкам… Порой с остановками где-нибудь на пути.

И в течении дня он к этим девушкам не раз возвращался.

Придет, к примеру, из Союза художников злой и голодный, а дома эта компания. Смотрят на него кокетливо, будто интересуются: ну как?

Что ответить милым барышням? Сказать о том, что весь день только и делал, что садился и вставал? Произнесет кто-то заветное имя и сам не почувствуешь как рукоплещешь.

Ну хоть бы кто вспомнил о перспективе и светотени! Если и упоминалось о красках, то не в значении пронзительно-белая или отчаянно-желтая, а в смысле цен и разнарядок.

В такие моменты он раскладывал снимки на столе. Как бы заслонялся ими от утренних впечатлений.

Теперь думал о заседании с некоторой снисходительностью: сколько бы докладчики не стучали в тамтамы, он под защитой этих дам.

Особенно рассчитывал на поддержку Тамары Платоновны Карсавиной. Это ее запечатлел самый важный для него снимок.

Знаменитая балерина опиралась на локоть и смотрела во все глаза. Сколько десятилетий прошло, а мгновение длится. Кажется, и сейчас их разделает не время, а глазок фотоаппарата.

Карсавина на столе

На кого-то во время съемок находило вдохновение. В том смысле, что бесстрашие — и есть вдохновение. Вдруг ей начинало казаться, что невозможного нет.

Однажды Тамара Платоновна сняла с себя все, но вдохновение так не пришло. Только больше отстранилась. Всем видом показала, что в общем-то тут ни при чем.

А в другой день почувствовала себя совершенно умиротвореннно. Мало того, что сняла с себя все, вплоть до цепочки с крестиком, но и легла на ковер.

Это еще не самые откровенные фото. Есть снимки, запечатлевшие ее в балетной пачке.

Кто-то за письменным столом пишет или читает, а она на письменный стол легла. И так ловко, что не потревожила вещей и предметов.

Обогнула стопку книг, легко миновала вазочку, не пересеклась с пилочкой для ногтей.

Так и слышится: «Ап!» Этим восклицанием завершает номер цирковая наездница. Как бы говорит: ну какая я молодчина! вот что мне по плечу!

Т. П. Карсавина в мастерской А. Р. Эберлинга. 1907. Фото А. Р. Эберлинга

|

В четырнадцатом году в «Бродячей собаке» Карсавина танцевала на зеркале.

Вы когда-нибудь так пробовали? Чтобы под ногами был не пол, а гулкая, уходящая в даль, глубина.

Будто не танцуешь, а летаешь над гладью вод, и краем глаза видишь свое отражение.

В то время ценилось только самое оригинальное, но этот вечер запомнился надолго.

Знали бы посетители «Собаки», что семь лет назад Тамара Платоновна фотографировалась на столе. Рядом с кулисами ей было не так уютно, как в окружении вазочек и книг.

Сколько в жизни минут?

Эберлинг вдруг начал перечитывать старые письма. Несмотря на то, что дело это совершенно безнадежное, мысленно набросал кое-какие ответы.

Как видно, это и есть старость. Если ты томишься оттого, что все случилось так, а не иначе, значит молодость позади.

Не просто взываешь к минувшему, но восклицаешь. Уже не прагматическое «Ап!» приходит в голову, а поэтическое: «Явись, возлюбленная тень».

Пытаешься столь нетривиальным способом поколебать трясину прошлого. Когда-то мог не распечатать ее письма, а теперь надеется, что она хотя бы подмигнет.

Нет, не подмигивает. Только улыбается и делает этак ручкой в знак окончания своего восхождения на письменный стол.

Еще Альфред Рудольфович мучается тем, как это лучше назвать. Прежде не задавался такими вопросами, а теперь ему непременно надо уточнить.

Скорее всего так. Соединил в этом определении ее давнишнюю улыбку в диафрагму и свои сегодняшние сомнения.

Бывают такие минуты, — за многие годы их наберется всего несколько!, — которые на самом деле не минуты, а вся жизнь.

АЛЬФРЕД И ТАМАРА

Театральная улица

Эта улица с венчающем ее театром — своего рода памятник классическому балету.

Значит, не зря Росси любил Петипа. Все восхищался тем, как удачно у него короля играет свита, а потом решил попробовать сам.

А что если улица тоже начинается увертюрой? Так и движется неспеша, пока не встанет во весь рост Александринский театр.

Именно ради театра улица и замышлялась. Он вытекает из нее с той же неизбежностью, с какой Волга втекает в Каспийское море.

Свои мемуары Карсавина назвала «Театральной улицей». И, надо сказать, ничуть не преувеличивала. Пусть это не единственный ее маршрут в эти годы, но все же магистральный.

Отчего-то верится, что Тамара Платоновона рассказала обо всем. Если о чем-то умолчала, то потому, что для этого были серьезные причины.

К примеру, не упомянула фамилии первого мужа. Назвала адрес, описала мебель в их квартире, и этим ограничилась.

Понимала, что произнести его имя и фамилию значит указать на него пальцем.

Вот он, Василий Васильевич Мухин. Некогда служил в Кредитной канцелярии, состоял в родстве с нынешней эмигранткой и супругой английского дипломата.

Этих немногих сведений хватило бы для ареста, но она вовремя спохватилась. Уже тем отвела от него подозрение, что не сказала ничего конкретного.

Даже их венчание, имевшее место 1 июля 1907 года в Училищной церкви, умудрилась обойти.

А ведь это важнейшее для нее событие, случившееся на Театральной улице!

Можно сказать, завершение сюжета. Всего в нескольких десятках метров от того класса, где она делала первые упражнения, начинался путь во взрослую жизнь.

И на пригласительный билет, где говорилось, что «Анна Иосифовна и Платон Константинович Карсавины просят… пожаловать на бракосочетание дочери…»•, не бросила прощального взгляда.

Непросто проявлять сочувствие на расстоянии. Вроде обо всем подумаешь, но что-то важное все равно упустишь.

Удивляешься такой опрометчивости. Хоть и знала, что фамилию называть не стоит, а продукты отправляла исправно.

Как видно, Тамара Платоновна уповала на то, что на ее бывшей родине голова часто не знает, что делает хвост.

К примеру, голова штудирует ее воспоминания по-английски, а хвост проверяет посылки.

Как-то не представить, что при этом они переговариваются.

— Вот читаю мемуары Карсавиной.

— Уж не та ли это Карсавина, что регулярно подкармливает бывшего супруга?

Что-то не сходится. Скорее, вообразишь нос, который разгуливает, не спросясь разрешения своего владельца.

Правильнее все-таки сказать «разгуливал». После отъезда Тамары Платоновны в Европу многое изменилось до неузнаваемости.

Да и вообще, Вы верите в то, что ареста можно избежать? Уж если Вам суждено оказаться в лагере, то не сомневайтесь: придут и возьмут.

Тамара Карсавина на сцене и дома

Именной указатель для своей книги Карсавина сделала сама. Не стала обращаться к мужу или подругам, а тщательно выписала все имена и фамилии.

И в прежние годы свое рвение проявляла не только у станка в классе. Мало того, что делала переводы, но еще читала ученые трактаты.

Для выпускницы Бестужевских курсов это качества похвальные, но танцовщица без них легко обойдется.

Совсем другие у нее предпочтения. Хорошо, если владеет прыжками и заносками, но еще лучше, если вступит со зрителями в непосредственный контакт.

Тут сам Директор Императорских театров Теляковский следит в оба. Увидит, что кто-то отлынивает от своих обязанностей, и непременно отчитает.

— Вы никогда не ужинаете с рецензентами, — наставляет он Карсавину, — поэтому они к Вам и придираются.

Теляковский знает, что жизнь и сцена взаимосвязаны. Поэтому от актрис он ждет уверенного поведения по обе стороны рампы.

Сколько не упрекай Тамару Платоновну, она все равно обойдет рецензентов стороной.

Еще рассердится. Ну что это они все путают! Совсем не актеры, а умеют дышать только воздухом славы!

Дело не в рампе, а во внутренней границе. В способности разделять иллюзию и реальность, быть сначала одной, а потом другой.

Сама-то Карсавина точно знает, где кончается жизнь ее героини и начинается ее собственная. И другим советует об этом не забывать.

Если кто-то начнет с ней разговаривать так, будто она Жизель, балерина сразу даст понять, что тут какая-то ошибка.

Вы-то, к примеру, не Альберт, так почему ей следует быть такой как на сцене.

Она даже заказала визитную карточку, чтобы больше не возникало сомнений.

Кажется, Александр Николаевич Бенуа хотел на визитке написать «Слуга Аполлона», а она представлялась «Тамарой Платоновной Мухиной».

Пересолено

Фамилия ее будущего супруга простоватая. Еще и Василий Васильевич. Сразу скажешь, что этот человек далек от мира искусства.

Тут как бы одно к одному. К фамилии прибавляется титул коллежского советника, а к титулу диваны и кресла, обитые красным плюшем.

Возвращение Т. П. Карсавиной из заграничного турне. 1910-е годы. В центре — Т. П. Карсавина, второй слева — В. В. Мухин

|

Так у них, у коллежских советников, принято. Может, жениться на балеринах не обязательно, а эта обивка считается хорошим тоном.

Тамара Платоновна с плюшем согласилась сразу. Раз чиновник, то отчего же не плюш. На сцене она бы не одобрила красное в таком количестве, но им предстояло жить не на сцене.

Она всегда стремилась к тому, чтобы одно не смешивалось с другим. Чтобы сразу было понятно, где кончается театр и начинается частная жизнь.

И средства выразительности тут нужны разные. На сцене можно ответить с помощью пируэта, а дома требуется что-то менее воздушное.

Если муж явился с работы, позаботься о еде. Сама не захочешь корпеть над салатами, отдай распоряжения кухарке.

Вот бы Теляковский порадовался. Наконец-то, она обедает с рецензентом. И, действительно, рецензий хватает. Опять, говорят, пересолено, и вообще все не то и не так.

Полеты во сне и наяву

Она бы и потом не возражала против этих диванов, если бы не косые взгляды ее друзей.

Все это люди бездетные и бессемейные. Разве им понять, что если мечтать вечерами вместе с суженым, то плюш подойдет лучше всего.

Мы-то знаем, какой у Дягилева суженый. Поэтому она так трепетала, когда ждала импресарио в гости.

Успокоилась только тогда, когда нашла севрскую статуэтку и водрузила в центре комнаты.

Теперь плюш уравновешивала статуэтка. Было на чем остановить взгляд истинному ценителю искусства.

И когда к ней явился Аким Волынский пришлось понервничать. Тут тоже не отделаешься ужином, но требуется что-то художественное.

Казалось бы, все уже испробовано, а вот под музыку еще никто не беседовал.

Понятно, Василий Васильевич аккомпанирует, а Тамара Платоновна с Акимом Львовичем на главным ролях.

О чем говорят? Конечно, о балете. Хотя арабески и аттитюды имеют место лишь на словах, но ощущение такое, будто они танцуют.

«Понятие элевации», — начнет знаменитый критик, а сам вместе с Шопеном едва не взлетает. И она устремляется ввысь и блестит оттуда последождевой радугой.

Это Волынский сравнил элевацию с последождевой радугой. И еще он сказал о том, что «женщина мягка и на высоте». Услышав такое, невольно представишь себя парящей.

Если бы эти танцы не кончались! Так бы говорить, говорить, плавно переходя от одной темы к другой. Пусть уж Мухин старается попасть в ритм разговора.

Странно, конечно. Кажется, сейчас они встанут из-за стола и сразу упадет занавес.

Какой занавес, когда обед? Какой обед, когда разговаривают под рояль?

Вот такая получилась жизнь. Уж как ей хотелось убежища, где она отдохнет от театра, а все оказалось непросто.

И Василий Васильевич не устоял, включился в игру. Как обычно, взял на себя роль скромную, предполагающую нахождение на заднем плане.

Когда потом Карсавина думала об этой поре своей жизни, ей представлялось что-то временное. Можно было вспомнить сцену, это царство минуты и летучих настроений, но она сказала о провинциальной гостинице.

Уж не в плюше ли дело? Конечно, и в плюше тоже. Но, в первую очередь, в ощущении того, что все еще переменится не раз.

Не хотелось бы заглядывать вперед, но все же скажем, что брак вышел недолгим. Что-то вроде гастролей в какой-нибудь город N.

В гостях у пришельца

Бывает, не только рецензенты не желают видеть ее вне привычного образа, но и просто знакомые.

Вот, к примеру, художник Эберлинг. Сидишь у него на Сергиевской и думаешь о том, как лучше попасть в тон.

За несколько лет работы в театре Тамара Платоновна привыкла солировать, а тут приходится подыгрывать.

Так определилось с первых дней их знакомства. Ведь в мастерскую она пришла не просто как гостья, но как предполагаемая модель для картины.

Еще к ней присоединились Матильда Кшесинская и Анна Павлова. Все вместе они должны были изображать кружение взявшихся за руки фей.

Что говорить, занятие не самое увлекательное. Лучше стоять «у воды» в кордебалете, чем проводить время таким образом.

Она бы, наверное, отказалась, если бы не Альфред Рудольфович. Уж очень необычный человек. Сперва она приняла его за иностранца, а потом подумала, что скорее пришелец.

Сколько раз на сцене ей приходилось встречаться с пришельцами, посланцами стихий и богов, а в жизни это случилось впервые.

Расписки

Поначалу он Тамару Платоновну не выделял. Так и кокетничал сразу с тремя.

Собеседницы тоже старались. И без того в атмосфере мастерской было что-то театральное, но они еще подпустили туману.

В другой ситуации на предложение позировать просто ответили согласием, но тут писали расписки.

Короче всех получилось у Анны Павловой. Только и всего: «Сентября 1-го 1907 года обязуюсь позировать художнику Эберлингу. Анна Павлова. 26.04.07».

Не хотелось Павловой разбрасываться обещаниями. Хоть и сказала о своих обязательствах, но все же ограничила их одним днем.

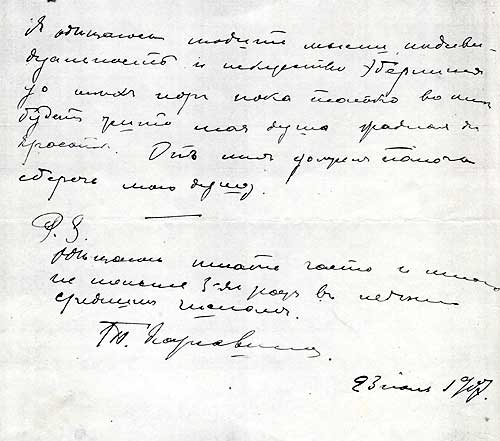

Тамара Платоновна к этому моменту связывала с художником куда более далекие планы: «Я обещаюсь любить мысли, индивидуальность и искусство Эберлинга до тех пор, пока только во мне будет жить моя душа, жадная до красоты. Он мне должен помочь сберечь мою душу.

P.S. Обещаюсь писать часто и много, не меньше 3-х раз в неделю… Т. Карсавина. 23 июня 1907».

Письмо Т. П. Карсавиной А. Р. Эберлингу. 1907.

|

Ровно неделя до ее венчания. Следовательно, в эти дни она и Мухину говорила что-то в таком роде.

Обидно за Василия Васильевича. Он уже вообразил, что берет на себя всю меру ответственности, но, как оказалось, у него есть конкуренты.

И обещание «писать часто и много» странное. Ведь ей придется помнить о том, что Мухин в любую минуту может войти в комнату.

Есть у мужей такая дурная привычка. Откроют неслышно дверь и встанут за спиной супруги.

Чем это занята наша красавица? Даже на улицу не пошла из-за своей писанины.

Еще увидит обращение Альфреду Рудольфовичу, вспомнит о том, что не раз заставал ее плачущей, а она ему так ничего не объяснила.

Призрак розы

Такое помутнение рассудка. Естественное последствие слишком долгого нахождения невдалеке от латинской максимы.

У многих в мастерской голова шла кругом, но ее закружило совсем.

Вполне балетная получилась ситуация. Похожую историю через пару лет она рассказала в «Призраке розы».

На сцене появлялась милая барышня в чепце с завязками и белом платье с рюшами.

У такой барышни сны должны быть необычные. Если и примерещится кто-то, то не просто юноша, но еще и призрак розы.

Призрак и явился. Только она задремала, а он уже тут как тут.

Кружит голову, и она кружится вместе с ним.

Покружились, а его уже нет. Только что был рядом и вдруг упорхнул.

Значит, это сон? Не торопись, утро! Дай еще побыть там, где ей было хорошо!

Нет, утро неумолимо. Раз открыла глаза, то изволь видеть все как есть.

Тяжелая голова, раскрытая постель, увядшая роза … Вот и все, что оставил после себя призрак, — налетев, одурманив, лишив сил.

Призрак розы (продолжение)

Так все кончается. Если не увядшей розой, то лепестком. Вдруг обнаружишь его через много лет в книге и печально вздохнешь.

И от романа с Эберлингом, случившимся за несколько недель до ее замужества, тоже не должно было остаться чего-то существенного.

Тем удивительней то, что все на месте. Не только письменный стол, вазочка, стопка с книгами, но письма и фотографии.

Значит, мгновение чего-то стоит. Иногда какая-нибудь одна минута способна перевесить годы и десятилетия.

Начинаешь верить в существование призрака розы. Не только представляешь ситуацию, но и различаешь голоса.

Волнуются, перебивают друг друга. Сперва бас, потом тенорок. Он больше напирает, а она отвечает уклончиво.

Ну чего уж так ему надо? Буквально все знал наперед, но почему-то не в силах сдержать слез.

Перед свадьбой

Когда Альфред Рудольфович беседовал с Карсавиной, то явно смущался.

Совсем не все слова тут подойдут. А иногда одного слова мало и следует добавить что-то еще.

Вот, к примеру, «восторг». Ну что с того, что «восторг»? Если искать более подходящего выражения, то, конечно, «в порыве восторга».

Как известно, Альфред Рудольфович не очень силен в письменном жанре. Все какие-то лишние слова, а самых необходимых почему-то нет.

Еще надо помнить, что это черновики. Тут важно не то, как выражено, а то, что он хочет сказать.

Потом поработает, внесет ясность, постарается не очень отклоняться в сторону, а пока просто записывает ощущения: «… это… несколько слов в порыве восторга от убеждений, вынесенных после вчерашних впечатлений.

От души благодарю Вас за эту содержательную глубину Вашей истинно женской души. В моем сознании положительно воскресают те идеалы, с которыми я, казалось было, в жизни окончательно не столкнусь, а воспетые в моих картинах они останутся непонятым откровением.

Я надеюсь, Вы сознаете немаловажность благородной миссии исполняемого Вами хотя бы перед таким маленьким жрецом искусства как Ваш искренний друг…»

Прочитаешь такое и посетуешь: что же он так? Все вокруг да около и ничего по существу.

И еще думаешь: как видно, робость приводит людей в критики. Просто они бояться произнести о себе то, что легко скажут о других.

Поставят перед собой толстый том и из-за него выглядывают. Чуть повыше поднимут голову, а потом спрячут опять.

Те читатели, что вырезали его интервью, для того, чтобы потом сделать так, как он советует, были бы изумлены.

Совсем растерялся покоритель женских сердец. Впору ему самому обращаться за помощью к кому-то более умудренному.

И, действительно, все смешалось в голове Альфреда Рудольфовича. Одновременно любишь, ждешь, трепещешь, и, в тоже время, готовишь себя к разлуке.

Если бы о Вашей смерти Вам было известно заранее? Причем с точностью до месяца и числа.

Иногда на календарь не взглянет лишний раз. Слишком ярко обозначена в нем дата ее бракосочетания.

Он не привык к такой точности. Даже когда работал на заказ, старался не думать о сроках.

Непременно на несколько дней задержит работу. И не потому, что не успевает, но просто хочет во всем оставаться художником.

Заказчик придет в назначенный день, а Альфред Рудольфович еще у мольберта. Старается «разыграть», как говорили во времена Гоголя, какую-то светотень.

Прямо таки сражается с холстом. Выпад кистью, ткнул, отступил, затем атаковал.

Одновременно говорит:

— Знаете, пошло. Поначалу было трудно, а теперь работаю с наслаждением.

Мол, потребовал Аполлон к священной жертве. Так что будьте любезны немного потерпеть.

А лицо возвышенное-возвышенное. С таким лицом писать бы не заказные портреты, а какие-нибудь фрески в храмах.

Отсрочка

Он был бы доволен любой отсрочке. Ну не на месяц, так на несколько дней.

Пусть она не вернется к нему, но только посмотрит в его сторону. Авось зацепятся взглядами и немного поговорят.

О чем будут беседовать? Да о чем угодно. Все лучше, чем молчать и сердито надувать губы.

«…Странно, что мы никогда с Вами в наших беседах не касались вопроса о доброте. Любопытно узнать Ваше мнение!

То, что так часто приписывается доброте в человеке, а то, в большинстве случаев, попросту отсутствие основательных достоинств индивидуальности, активность коих заглушало бы такое мелкое хотя бы и необходимой свойство хорошего нрава. Вот почему у ничтожных натур с присущей ей хотя бы самой минимальной дозы доброты называют добрыми, — а сильные люди при самой большой доброте слывут только в тех случаях за добрых, если они сами сознательно добиваются этого… Вот что мне служит утешением в том, что я казался иногда не добрым к Вам, дор. моя Т.П… Кому бы это говорить — только не Вам… Желая Вам от всего сердца добра в самой достойной области нашего существования я иногда пренебрегал менее важными, хотя бы может быть и на первый взгляд весьма существенными обстоятельствами…»

Конечно, опять увиливает. То есть говорит одно, а думает другое. При этом очень рассчитывает на то, что она умеет читать между строк.

Не так уж и далеко он запрятал самое главное. Достаточно небольшого усилия и все станет ясно.

Разве ей неизвестно, что видимость обманчива? Может показаться, что человек равнодушен, а на самом деле нет его внимательней и добрей.

Натюрморт

По некоторым из писем видно, что он художник. То есть человек, для которого натюрморты и пейзажи не существуют вне помыслов и чувств.

Вот, к примеру, он поднялся с постели, пока еще не думает о ней, а просто прислушивается к звукам утра.

«Я только что встал и, прежде чем приняться за работу, я хотел бы отдать некоторую дань празднику, который дает о себе знать даже здесь.

Какая-то необычайная тишина, на дворе фигуры двух девочек в белых платьях, и гул колоколов, я думаю этим исчерпывается впечатление сегодняшнего дня, день как я решил никуда не выходить и работать целый день. Мысленно я переношусь в природу, конечно к Вам на Сиверскую, и глубоко чувствую поэзию праздника, полного солнца и аромата цветов и увенчанный тем, что все это созерцаемо и прочувствуется такой душой как Ваша.

Сейчас я получил 2 письма от Зволянской, одно написано в моей Флорентийской мастерской — я сейчас узнал по конверту. Бумага и чернила моего письменного стола.

Она так живо описывает настроение моего итальянского убежища и меня так захватывает мощный дух Тосканы, что если бы на пути к Италии не Сиверская, я бы, в конце концов, умчался хотя бы на 2 недели.

Но, благодаря последнего обстоятельства, я начинаю видеть небывалую поэзию в моей мастерской Петербургской я начинаю любить предметы, кот. свидетельствуют мне столько пережитых чувств и волнений. Мне мил этот стол, чернильница, неприхотливая почерневшая ручка на которых устремлены взоры во время моих письменных общений с Вами, так же, как я полюбил испещренную пробковую стенку в моей телефонной будке…»

Так, без всякого специального намерения, получился натюрморт. Впрочем, в тоже время, чуть-чуть и портрет.

Бывают такие натюрмотры-портреты. Они изображают не только фрукты или поднос, но еще и человека.

Так сказать, два пишем, три в уме. Самого портретируемого на холсте нет, но он явно где-то невдалеке.

Эберлинг сказал о ручке с чернильницей, а думал о Тамаре Платоновне. Недавно с этими предметами она разделяла место на столе.

Возможно, это пик его откровенности. Впервые он признается в том, насколько его жизнь заполнена ею.

И все же к этой зарисовке внутреннего состояния он прибавляет постскриптум.

«Сегодня Вы будете мало обо мне думать. К Вам наверно приехали "Ваши"?!»

«Ваши» — это Василий Васильевич и, возможно, его родители. Рядовой визит будущих родственников накануне дня свадьбы.

Так вот он, Альфред Рудольфович, против. Если даже вещи существуют для него в связи с нею, то почему она должна отвлекаться на жениха?

Амбиции

Эберлинг непременно напомнит о том, что он все же художник. А однажды сорвался и сказал, что большой художник. Чуть не потребовал на этом основании каких-то особых прав.

«Зачем я Вам писал эти пустые письма, только разве чтобы дать Вам оправдание в Вашем равнодушии ко мне, поощряя этим какую-то возмутительную поверхностную связь.

Нет я положительно не создан для такой посредственной жизни. Я в области моего творчества не уклоняюсь от самых отважных и головоломных задач.

Нельзя же требовать, чтобы я в жизни проявлял какую-то умеренность и вялость.

Я сегодня совсем не знаю, как Вам выразить все то, что меня уже 3 дня мучительно преследует, но хочу найти пока успокоение в констатировании Вам следующего факта: по Вашим письмам я чувствую, что Ваше внимание сильно увлечено чем-то совершенно для меня посторонним и что мешает Вам пристегнуть самое обыденное расположение ко мне…»

Он тут на самом деле «без ничего». Такой, как есть. Тщеславный, вздорный. Иногда очень льстивый, а порой чересчур дерзкий.

Т. П. Карсавина в мастерской А. Р. Эберлинга. 1907. Фото А. Р. Эберлинга

|

Фотокарточки обнаженной Тамары Платоновны ничто перед этим его раздеванием. Еще никогда мы его не видели в таком смятении.

Так и хочется воскликнуть: взгляните на календарь! до дня ее бракосочетания около двух недель!

Даже то, что Эберлинг пил с утра, его не оправдывает. Тем более, что от спиртного он совсем невменяемый.

Он как бы вдохновляется чувством обиды. Пользуется буквально любым поводом, чтобы ее еще раз упрекнуть.

Чуть ли не подсказывает: «Нужно иначе помочь!..», а потом спохватывается: «Я боюсь, что в конце концов не брошу это письмо, я даже не перечитываю его, чтобы не подвергнуть себя критике».

Где-то между примерками свадебного платья и отправлением приглашений на бракосочетание они встретились.

Еще несколько месяцев назад он не уставал рассыпаться в благодарностях, а теперь недоволен буквально всем.

«Просидев незаметно четыре часа в горьком раздумии я все же не могу не писать Вам.

Я думаю, что из чувства сострадания, желая меня успокоить, высказали мне больше чем надо Ваша искренность и сознание позволяло; но, к сожалению, и эта крайняя для Вас мера оказалась нецелесообразной, так как я в своих мыслях опять около самой мучительной истины. Если Вам удалось Вашим ласковым отношением вернуть на мгновение мое хорошее настроение, то только чтобы теперь вернуть к еще более глубокому и продолжительному отчаянию...»

Так что не помогла встреча, а только разбередила рану. Он уже начал привыкать к дистанции, а все оказалось насмарку.

Зачем было видеться, если потом ничего не будет? Только повод еще больше погрузиться во мрак.

Он и погружается. Не без того мазохистского удовольствия, которое испытывает человек, добровольно идущий на плаху.

«Я право не в силах Д.Т.П. Не уходите от меня так стихийно равнодушно, сопровождая это горе для меня такими лживыми успокоениями как ласк. словами».

Что тут скажешь? Можно только посочувствовать и порадоваться тому, что он все же остался жив.

Выход

Не наше, безусловно, дело, но все же заглянем в начало этой истории. И не из праздного любопытства, а лишь для того, чтобы кое-что уточнить.

Нет сомнения в том, что Карсавина сначала отнекивалась. Защищалась пригласительным билетом на свадьбу, старалась при каждом удобном случае упомянуть будущего супруга.

Даже если он совсем ни при чем, все равно скажет: «Мы с Василием Васильевичем…»

После очередного такого умаления своего значения Эберлинг попросил:

— У Вас с Мухиным впереди вечность, так одарите из этой вечности парой мгновений.

Возможно, ее подкупил шутливый тон. Ведь в самом деле вечность. Нельзя и сравнить ее жизнь после венчания с этим внезапным помрачением рассудка.

Они с Альфредом Рудольфовичем старались не загадывать надолго. Вроде как беседуешь с соседом по купе. Поезд приближается к месту неизбежного расставания, а ты все никак не завершишь разговор.

Хорошо, когда нет обязательств. Он — ничей, а она — ничья. Где-то на заднем плане присутствует Мухин, но они его демонстративно не замечают.

Так что же теперь художник разволновался? Неужто рассчитывал эту ситуацию изменить?

Сначала как бы проверял: есть отклик или уже нет? Чувствовал, что она удаляется и пытался ее задержать.

То с одной стороны подступится, то с другой. Насколько прежде он чувствовал себя уверенно, а тут не мог выбрать правильную интонацию.

Он и восхищался ею, и обижался на нее, и жаловался тоже ей.

Она и бросившая его женщина, но она и родной человек. Едва ли не единственная, кто в эту минуту способен его понять.

Не ее проклинал, а обстоятельства. А ее призывал в свидетели. Посмотри, мол, что происходит. Буквально все против, чтобы мы были вместе.

А. Р. Эберлинг. Портрет Т. П. Карсавиной. Холст, масло.

1907. Частное собрание

|

А ведь так любил поговорить о «свободе вдвоем». Как заметит, что кто-то покушается на его независимость, так сразу вспоминает о принципах.

Был бы и рад, но вот, знаете ли, принципы. Все же не какой-нибудь врач или инженер, а человек искусства.

Когда-то в интервью он говорил: «Мы, художники…» Вот и тут выкладывал этот аргумент.

Казалось бы, и сейчас ему остается вскинуть подбородок и произнести заветную формулу. Так нет же, еще запросился в рабство.

Что касается искусства, то Эберлинг поначалу о нем помнит, а потом забывает совсем.

Какое, прости Господи, искусство? Да и зачем искусство, если оно не способно помочь?

Если и упомянет о своей работе, то только для того, чтобы сказать: писал картину, но думал о том, что им обоим предстоит.

Выход (продолжение)

Все-таки жизнелюбия в нем оказалось больше. Эберлинг еще пребывал в отчаянии, но уже краешком глаза видел выход.

Вот он ей выговаривает: «Целый день меня мучила мысль, что такой ближайший по душе мой друг как Вы, мне весь день был так далек, мне представлялось, что вся эта проце — дура Вашего бракосочетания происходит в очень отдаленном... монастыре, отчасти, конечно, этому впечатлению способствовало в данном случае, может быть, очень корректное уклонение от сообщений мне каких бы то ни было сведений относительно этого вопроса, но порою я чувствовал нечто вроде обиды, что уж слишком Вы меня отстраняете от всего, что не имеет прямого отношения к Вашему духовн. артистическому миру — не слишком ли Вы меня уж односторонне сухо трактуете".

И прямо с этого места вдруг переходит на другую тему: «Получили ли Вы мою телеграмму? Мне приятно сознавать, что мое искреннее пожелание Вы читали под хорошим Итальянским небом».

А потом опять о старом: «С нетерпением жду Ваше известие, хотя хорошего не предвижу, уж очень Вы странны были последний день».

Тамара Платоновна сначала смутилась, не зная как соединить поздравления и сетования, а затем подумала: если предлагает какие-то варианты, значит и не так болен!

И в следующем письме он тоже кое-что предложил. Следовательно, до окончательного выздоровления было совсем недалеко.

Правда, Карсавина не знала, что, потребовав от нее уничтожить свои письма, он оставил у себя черновики.

Что же это выходит? Из ее биографии он этот сюжет вычеркнул, а в своей, напротив, сохранил.

Хоть и нет логики в этом решении, а натура чувствуется. Сразу видишь человека, который всегда избегает окончательных вариантов.

Поэтому так спокоен он был наедине с коллекцией. Разложит фотографии и радуется, что все, когда-либо случившееся в его жизни, по-прежнему с ним.

Пусть кто-то назовет его Иваном-родства не помнящим, но он-то знает: тут его прошлое, никуда не делось, в правом верхнем ящике письменного стола.

Альфред Рудольфович и слуга Хлестакова

Как это у Гоголя? «…надо отдать справедливость непреодолимой силе его характера».

Эберлинг запретил себе отказываться от работы, без роздыху стоял у мольберта. Чем больше трудился, тем меньше интересовался воспоминаниями.

Такое он придумал лекарство от дурных мыслей и подступающего безумия.

Лечился так чуть ли не каждый день. И не по чайной ложке, а целыми стаканами.

Не первый раз себя глушил. Понимал, что просто нужно время. Поначалу ощущения болезненные, а потом отпускает.

А уж когда успокоится, вспомнит о неиспользованных возможностях. Подумает: ну если так все повернулось, то почему бы не развернуть еще раз.

Помните, как Осип радовался веревочке? Чувствовал, стервец, что и самая мелкая вещица кстати. Особенно если подношений много, а перевязать нечем.

Альфред Рудольфович тоже старался. Отречется от прошлого, отряхнет с ног его пыль, но всегда что-то прихватит с собой.

Вальс

Вот что значит рачительный хозяин. Иногда подумает не то что о веревочке, но о случайной тени.

Ну мало ли теней нас окружает, а он им тоже ведет счет.

Ловит сачком воздух. При помощи новомодного аппарата старается не дать им пропасть.

Так и с этой историей. Уж это не какой-то случайный блик. Было бы расточительством все взять и перечеркнуть.

Да и к чему перечеркивать? Если Тамаре Платоновне не суждено сыграть роль в его жизни, то почему бы ей не поучаствовать в его замысле.

Двадцать второго декабря 1907 года в Мариинском театре шел спектакль по картине Эберлинга «Храм Терпсихоры» и Тамаре Платоновне предназначалась в нем главная роль.

Доктор Фрейд только приступал к созданию своих теорий, а все происходило в точь-в-точь по его сценарию.

Сколько раз он описывал такие возвращения в одну точку. Словно вальс танцуешь. Накручиваешь один круг за другим.

Ведь началась эта история с «Храма Терпсихоры». Только она встала у него в мастерской на пуанты, как все закружилось и понеслось.

Спектакль

Тут уж никак не спрятаться от воспоминаний. Едва начался фейный танец, как ему представилось все.

Вот он под черной пелериной. Вглядывается в глазок объектива и ликующе восклицает: «Ап!»

И еще приходит на память необычайная легкость. Если в ту минуту что-то и отяжеляло его голову, то было оно не обременительней ветерка.

О чем думалось? Ну хотя бы о том, что балерины — странные существа. Если и люди, то какие-то другие.

Потому-то их и называют «божественными», что они и шага не сделают как все.

У него, к примеру, движения и жесты, а у них «port de bras». Нет, чтобы просто пройтись и сесть в кресло, так они вспорхнут и приземлятся.

И во время спектакля Альфред Рудольфович думал в таком духе. То есть и вспоминал себя, размышляющим на эти темы, и пытался свои давние идеи развить.

Как ни притягивало его прошлое, но он старался направить мысли в менее болезненное русло.

Аплодисменты

В конце представления Альфред Рудольфович вышел с Тамарой Платоновной на поклоны.

Справился с волнением, взял ее за руку и повел в сторону зрительного зала.

Как бы противопоставил себя ей. Мол, какие мои таланты… И при этом улыбался не победной своей улыбкой, а самой что ни есть смущенной.

На этот раз действительно вышло что-то вроде «порыва восторга». Когда на сцене появились художник и актриса, то Василий Васильевич прямо зашелся в аплодисментах.

Оценил, что ли, его скромность? Порадовался, что при любом числе авторов его жена всегда окажется первой?

Вообще все получилось удачно, а, главное, при полном собрании участников с разных сторон.

Да и как могло быть иначе? Ведь в этой истории все, кроме Мухина, художники. Вот и выход нашелся по настоящему художественный. Не только в присутствии публики, но и в непосредственной близости от Рождества.

Значит, неожиданно вспыхнувшее чувство можно обойти так же как зиму? Если и не вырвать из сердца, то изобразить хорошую мину при плохой игре.

Обострение болезни

У каждого свои методы. К примеру, Эберлинг весь день колдует над холстом. Прямо-таки до кругов перед глазами. Хочет быть уверенным, что Тамара Платоновна не явится к нему во сне.

Так он боролся с прошлым. Просто заставлял себя о нем не думать. Уж насколько оно живуче, но он все же оказался сильнее.

И Карсавина к прошлому больше не возвращалась. Буквально без остатка ушла в радости семейной жизни.

Иногда вспоминала об Альфреде Рудольфовиче. Несколько раз так явственно, словно расстались вчера.

А тут видение зачастило. Она уж и гонит его разными способами, но оно является опять.

Почти год прошел с тех пор, как она венчалась с Мухиным, а вдруг такой неожиданный рецидив.

Однажды решилась Эберлингу написать. Слишком настойчивы в тот день были видения и она не устояла.

Правда, дистанцию обозначила. Сразу предупредила, чтобы он не относился всерьез. Мало ли что придет в голову женщине под шум морских волн.

«…вместе с погодой изменилось и мое хорошее настроение и боюсь, что ничего Вам не скажу интересного… Впечатления притупились, стали такими серыми, как и все вокруг. Хотя все-таки чудесно шумит море, его постоянно слышно и это разбивает впечатление повседневности».

Сочиняла Тамара Платоновна в ритме прибоя. Двинется волна на берег, опадет с шумом, и она начинает новую фразу.

Такое впечатление, что немного покачивает. Иногда даже мысль как бы накренится и пойдет не в ту сторону.

Первое письмо

Тамара Платоновна поинтересовалась: «Были ли Вы у государя и какое было Ваше впечатление?», а потом рассказала о себе: «Я провожу время не совсем так, как я рассчитывала. Я думала иметь много досуга и его использовать в чтении, в мыслях, даже в лени, потому что тогда работает фантазия. Но времени у меня оказалось мало, и, хотя с одной стороны, я себя хвалю за решимость заниматься, с другой стороны жалею о времени, которого так мало у меня».

Еще она хочет знать как идет работа над ее портретом: «… Вы в Вашем письме так хорошо о нем говорите, что я чувствую, что Вы к нему хороши».

Если вчитаться, видна усмешка. Прежде он говорил, что без нее ему и линии не провести, но, оказалось, расстояние не помеха…

Вообще настроение прощальное. И, действительно, сборы в разгаре. Срочно учит французский, репетирует танцы, ведет переговоры с портнихами… Почти так же волнуется как тогда, перед свадьбой.

Позволяет себе небрежность в обращении со словом. Это у нее чисто актерское, от слишком глубокого погружения в роль. Сформулирует по— французски, а потом переводит на русский.

«Я стала здесь заниматься танцами и французским языком, танцами, конечно, увлекаюсь, а француженка очень словоохотлива и страшно долго со мной занимается.

Но за это я буду вознаграждена заграницей, где теперь уже стану говорить совсем свободно.

Прочитала роман Д’Аннунцио, который мне понравился тонкостью психологии и некоторыми истинно прекрасными страницами. Но утонченность чувств, граничащая с бездушностью, эгоизмом, оставляет неприятное впечатление.

Читали ли Вы что-нибудь после меня, если нет, то я опять Вам принесу книгу, пусть уж останется за мной забота об Вашей умственной пище.

До свидания, дорогой мой.

Ваша…».

Самые главные тут слова «после меня» и «пусть уж останется за мной забота об Вашей умственной пище». Так обозначалась разделительная линия. Пусть они уже не будут вместе, но кое-какие права ей хотелось сохранить за собой.

Чуть упрекнула за прошлые обиды. Не впрямую, конечно, а одновременно с заботой о чтении. Она бы и не вспомнила об итальянском авторе, если бы «утонченность, граничащая с бездушностью» была присуща только ему.

Как мы помним, Альфред Рудольфович предлагал ей поговорить о доброте. Утверждал, что доброта сильного человека не бросается в глаза.

И, действительно, если не всмотришься, как бы ничего нет. Только и отметишь, что обидное нежелание осложнять себе жизнь.

Как это она выразилась? «…утонченность чувств, граничащая с бездушностью». Значит, существует некая грань. С одной стороны, высота помыслов, а с другой совсем наоборот.

Второе письмо

Даты на первом письме нет, но в послании от 4 июля 1908 года говорится, что «вот уже несколько дней, как я живу в чудных условиях, вблизи моря…» Значит, прошел день или два, а она решила опять к нему обратиться.

Во-первых, следует кое-что уточнить. Сказать, что «дорогой мой» и «Ваша» — не только ритуальные формулы. Сколько прошло времени, а она все ощущает как вчера.

И вообще, неужели он ничего не понял? Когда она говорит о погоде или описывает пейзажи, то думает все равно о нем.

«Первые дни чувствовала какую-то смутную тоску, тоска даже по оставленным впечатлениям, по Вас. Я все стараюсь найти себя по отношению к природе, такой как я была еще недавно, хотелось снова ощущать тот сжимающий душу восторг, рядом с природой.

Уже не так легко, как прежде отрешаться от посторонних забот и не могу отдаваться еженедельно наслаждению природой. На берегу в Петербурге думала о Вас, я искала взглядом высокую красивую блондинку, которая пишет Вам такие хорошие письма и так умеет Вас любить, как это нравится мне.

Мне казалось, что я узнала бы ее сейчас, я доверяю своему чутью, и, я думаю, что своими мыслями и любовью она отмечена от нарядной толпы».

Нервничает, перескакивает с темы на тему, старается быть сдержанной и сразу демонстрирует слабость.

Только когда выплеснет чувства, немного успокаивается. Спешит заверить адресата в том, что отлично держит себя в руках.

«…но все же, дорогой мой друг, я к Вам вернусь лучше, чем я уехала, буду лучше и охотнее чувствовать и больше желать. Новые силы я почерпну от моря…»

А потом опять состояние беспокойное. Хоть сейчас будет танцевать на зеркале или фотографироваться на столе.

Это еще не самая смелая из тех мыслей, которые бродят в ее голове.

Как ей хотелось вернуть старые ощущения. Для этого надо только, чтобы он принял ее план.

«Становится даже утомительно жарко. Здесь есть спасение от этого, да и присутствие моря избавляет от духоты. Но думая об Вас, я Вас жалею: не только физически трудно теперь в городе, но и нервов и напряженности не может хватить надолго, если их не обновлять. Вам без отдыха приходится работать и часто не то, к чему Вас влечет.

Неужели не вырветесь Вы хоть на несколько дней из душного города, из каменных стен, чтобы хоть вздохнуть свободно, стать на несколько дней беззаботным, умилиться природой и не слышать других голосов.

Напишите мне о себе. У меня большая охота писать Вам, и если Вы поддержите ее, она не остынет.

Пишите, что Вы работаете, исповедуйтесь мне в мыслях и настроениях. До свидания, дорогой друг…»

Вряд ли Карсавина имела ввиду не тот участок побережья, где отдыхала она. Так что поступок отчаянный. Тем более, она знает его характер. Не такой это человек, чтобы какой-либо возможностью пренебречь.

Нет, пренебрег

Казалось, Эберлингу надо сейчас же ехать в Сиверскую, но он не сдвинулся с места. Как стоял рядом с мольбертом, так и остался стоять. Немного прервался для чтения, а потом опять взялся за кисть.

Положил письмо в конверт, приобщил к архиву, но в переписку не вступил.

Все же прошло достаточно времени. После тяжкого помутнения прошлого года он чувствовал себя совершенно здоровым.

А Тамара Платоновна так надеялась на ответ! Чуть не впала в меланхолию, а потом решила, что он просто ничего не получал.

Все это почта, наша родная черная дыра. Сглотнет добычу, а потом возвратит по другому адресу.

Третье письмо

Потому-то она взялась за следующее письмо. Странный, конечно, поступок, но так ей захотелось.

Чтобы не передумать, писала без черновиков. Просто фиксировала все, что ощущала в эти минуты.

Немножко заговаривалась. Может, была подшофе. Но как иначе это выговорить, а так льется без запинки.

«Мне так жаль, что мои письма не дошли к Вам. Я их писала потому, что чувствовала настоящую потребность говорить с Вами. Все время я находилась под впечатлением Вас, под острым впечатлением Вашего состояния — все это мучило меня и не оставляло ни на минуту, так хотелось скорей Вам что-нибудь сказать, хотя бы дать Вам знать, что я чувствую за Вас, что Вы не одиноки. Эти письма мне страшное облегчение. Если Вы не прочтете их, я на словах скажу Вам, как мне самой трудно было бы отказаться от Вашего мира, который Вы передо мной раскрываете с могуществом настоящего художника.

Вам не надо говорить, что я не меняюсь к Вам: я сама этого не могу. В течении этих дней я часто звонила Вам по телефону, но без всякого успеха».

Не только на оплошности стиля не обращала внимания, но и за логикой особенно не следила. Если в разные моменты чувствовала по другому, то записывала обе мысли.

Вроде уже решила обвинить почту в том, что Альфред Рудольфович не ответил, а потом подумала: нет, все же он! ведь когда-то и она ему не отвечала!

И тут же к нему подольстилась. Как видно, вспомнила его слова о «головоломных задачах творчества» и решила подыграть.

Написала о каком-то «могуществе художника». Ясно, что его власть над нею не связана с живописью, но ей хотелось, чтобы он считал так.

И еще подумала, что лучше бы ей не писать, а подождать встречи, но буквально в следующей фразе высказала все до конца.

«Чувствую успокоительную усладу, я думаю сочувственно о Вас. Неужели Вы не поедете на воздух и будете задыхаться в городе. Ведь это такое достойное (нрзб.) удовольствие, такой изысканный отдых. Вам надо уже хотя бы передохнуть, перевести дух, чтобы опять работать и думать, пока все не станет ясным».

Потом опять странный поворот: «Вы верьте в меня. Дорогой друг, если я и отвернулась от возможной духовной жизни, я не могла бы не вернуться к ней. Не могу представить себя без преданной души. Вы несправедливы, говоря, что я больше не интересуюсь Вашим самочувствием. О Вас думаю все дни; и теперь думаю».

А ведь с ней рядом Мухин. Только и ждет, что она опять обратиться к нему с просьбой.

Вот кто мог бы стать идеальным дворецким в «Спящей»! С его комплекцией танцевать сложно, но за шлейфом он бы ходил лучше всех.

Впрочем, ее манто Василий Васильевич носил почти как шлейф. Ощущал себя при исполнении. Склонит голову, перекинет через руку, и шествует невдалеке.

Серьезное дело, но и приятное. Буквально кожей чувствуешь, что мех горяч не только сам по себе, но и потому, что хранит ее тепло.

Зачем Тамаре Платоновне паж? Ей нужны не робость и смирение, а яркий и сумасбродный поступок.

Чтобы ахнуть, зажмуриться, и думать, что, когда откроешь глаза, уже ничего не будет.

Знаете, конечно, таких женщин. Вроде скромница и тихоня, а потом как полыхнет. Сама удивится, откуда в ней эта решимость.

Потом кто-то из близких спросит с испугом: «Да как же так?», а она ответит смущенно: «Ты же знаешь, со мной бывает».

К примеру, приятельница Мандельштама Ольга Ваксель торговала своими штанишками. Такой аукцион устроила, что у присутствующих захватило дух.

И Тамаре Платоновне вдохновение оказалось присуще не только на сцене.

Отважится на экстравагантный поступок, но все же не до конца примет логику мизансцены. В русалочьей позе среди книг и вазочек будет улыбаться светло.

Казалось бы, при чем тут чистые линии и свет в глазах, но ее лицо оставалось безоблачно, а глаза смотрели прямо на тебя.

Издали

И у Альфреда Рудольфовича тоже иногда был такой взгляд. Безоблачный-безоблачный. Смотришь ему в глаза и как-то верится, что его жизнь ничто не омрачает.

Когда через несколько лет он встретил Тамару Платоновну во Флоренции, то заговорил с ней как ни в чем не бывало.

Возможно, и она его игру поддержала. Иначе как бы они договорились о том, что он будет ее рисовать.

Эберлинг еще раз пытался перевести ситуацию в художественную плоскость. Спектакля по его картинам оказалось недостаточно и он решил приняться за портрет.

Отношения художника и модели предполагают дистанцию. К тому же, Карсавина позировала ему на мосту Вздохов, а он видел ее со стороны воды.

В том-то и дело, что со стороны. Пока, конечно, расстояние небольшое, но со временем оно будет все больше.

Коллекционер

Есть еще одно свидетельство все увеличивающейся дистанции. Пусть и косвенная улика, но все же не станем ею пренебрегать.

Существовал такой Платон Львович Ваксель. Прославился не столько в качестве члена Совета Министерства иностранных дел, сколько как собиратель автографов.

Имел Платон Львович острый интерес ко всякой устаревшей информации.

Ну что, казалось бы, он нашел в том, что суп на плите, а экспозиция открывается в четыре?

Давным-давно съели тот суп, а выставка перешла в ведение архивиста.

Но Вакселя остро волнуют и выставка, и суп. Скорее всего, именно потому и волнует, что их на самом деле уже нет.

Возьмет в руки осьмушку пожелтевшей страницы, и просто лучится. Распереживается из-за какой-нибудь буквицы. Подобно Акакию Акакиевичу радуется всякому необычному выверту или завитку.

Земная слава необратимо проходит, но Платона Львовича это не печалит. Все же не совсем проходит. Если какой-то листок сохранится, то он непременно окажется в ящике его секретера.

Приобретение

Платон Львович старался держаться поближе к людям искусства. Знал практически всех столичных художников и артистов.

И с Альфредом Рудольфовичем может и не дружил, но точно приятельствовал.

Чуял Ваксель родственную душу. Что-то подсказывало ему, что этот человек отнесется внимательно к самой ничтожной бумаге.

Поэтому всегда был рад помочь. Когда Эберлинг решил устраивать в мастерской лекции, то предоставил свое собрание фотографий.

Коллекционеры всегда так. Что-то сделают совершенно задаром, а потом непременно возьмут сторицей.

В общем-то ничего особенного не требовалось. Ну если только какой-нибудь любопытный автограф.

А что может быть интересней этого письма? Мало того, что рука известной балерины, но еще и почерк совершенно нечитаемый.

Уж не для него ли она усердствовала? Иногда так закрутит, что не разобрать. Просидишь до вечера, стараясь отличить «р» от «л».

И все-таки личный сюжет здесь важнее. Хоть и обрадуешься буковке с симпатичным хвостиком или рожками, но почувствуешь привкус чужой тайны.

Версии

Не хотел ли он просто избавиться от третьего послания? Два других письма тоже достаточно откровенны, но тут она переходила всякие границы.

Уничтожить не имел права, а находиться рядом было невыносимо. Случайно возьмет в руки — и как обожжет. Непременно зацепиться за что-то, а потом не может успокоиться.

Не исключено и другое объяснение.

Так уже случалось в его жизни. Мучаешься над новым холстом, а, едва закончишь, уже думаешь о возможном покупателе.

И это письмо он определил в хорошие руки. Отдал тому единственному человеку, который только и способен его оценить.

Возможно, Эберлинг пытался убить двух зайцев. Другой бы изорвал в клочья и выбросил, а он нашел оптимальный выход.

То есть и избавился, и не продешевил. Если и не продал, то расплатился за те одолжения, которые оказал ему собиратель.

Возможно, есть еще один, третий путь. А вдруг художник разрешил своему знакомому порыться, но бумага куда-то запропастилась.

Распереживаешься: ну как же так? и Ваксель хорош, а уж Альфред Рудольфович так и вообще!, а потом возьмешь себя в руки.

Ну чего волноваться? Если персонаж в конце концов успокоился, то автору это зачем?

Опять Гоголь приходит на ум. Он ведь тоже испытывал любопытство к подобным героям.

Одного даже вывел в своей поэме. Хорошенький такой, с розовыми щечками. Из тех, что явились на свет в полной гармонии содержания и формы.

Этакий Колобок. Катится по российским просторам, нигде не задерживается, спешит дальше.

Как бы говорит: я от Ноздрева ушел, от Плюшкина ушел, и из самого этого губернского города точно уеду.

Сколько бы Николай Васильевич не брался его описывать, всякий раз выходило ни то ни се. Не красавец и не дурной наружности, не толст и не тонок, чин имеет не малый и не большой.

Узнаете? Ну, конечно, это место. «Знаю дела твои; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч» или «… но как ты тепл, а не горяч и не холоден…»

Вот и Альфред Рудольфович только решил, что уже умер и не воскреснет, как оказалось инфлюэнция. Может, поначалу и неприятно, но потом быстро проходит.

Кстати, и Тамара Платоновна тоже уже почти не страдала. Хоть и умела чувствовать сильнее Эберлинга, но переключилась на иные сюжеты.

Нет, не то чтобы тридцать шесть и семь. Случалось и тридцать восемь, и даже сорок, но повод для этого был совсем другой.

Канцеляристы в ее жизни

Иногда женщине хочется чего-то неожиданного, а в результате опять выходит канцелярист. Только ведомства разные. Один муж был служащим Министерства финансов, а другой — сотрудником английского посольства.

Вся ее жизнь в движении, в прыжках и заносках, а ее избранники только и делают, что перебирают бумаги.

Никогда голоса не повысят. Скорее, окончательно уйдут в себя, но не будут вступать в спор.

Так она их приучила. Самый экстравагантный поступок они воспринимают как указание.

Больше всего досталось Василию Васильевичу, но и он сумел не поддаться эмоциям.

И один раз не поддался, и еще. Даже когда она сказала, что любит другого, он продолжал жить дальше.

Принял это к сведению и приступил к исполнению. В том смысле, что отошел в сторону и постарался не мешать.

Кстати, замена спутника нисколько не изменила мизансцену.

Англичанин тоже по большей части пребывал за спиной супруги, а любое проявление самодостаточности называл эгоизмом. «Несмотря на эгоизм, свойственный мужчинам, — писал он в своих мемуарах, — у меня не было никаких амбиций, кроме желания находиться в тени Тамары».

Жалобы Брюса

Всякий канцелярист знает, что такое гриф: «Совершенно секретно». Это значит, никому и ни при каких обстоятельствах. Пусть из тебя вытягивают информацию, ты все равно рта не раскроешь.

Если Мухин действительно вел себя так, то Брюс все же несколько раз проговорился.

А ведь англичанин! И, к тому же, сотрудник канцелярии посольства!

Тут уже не двойная, а пятикратная степень защиты, но Брюса потянуло на откровенность.

Даже затеял переписку с критиком Светловым. И не потому, что рассчитывал на его помощь, но уж очень хотелось пожаловаться.