Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

СВОБОДА ОДИНОЧЕСТВА

…И хотя по второстепенной,

по собственной воле кое-где

замутили нашу судьбу,

самое реальное в ней вспомнилось

и исполнилось в точности.

Абрам Терц

Шкловский говорил, что у каждого - свои привычки. И что он привык начинать книгу эпиграфом.

Я - тоже. И не книги, но чуть ли не всякое писание, не то чтобы в прозе, скажу иначе - не в стихах. А то и в стихах.

О том, как эпиграф связан с текстом, что следует за ним, наиболее внятно, на мой вкус, сказано Кржижановским - в "Искусстве эпиграфа". Вероятно, поэтому отказался я, в конце концов, от примерявшейся поначалу предварить это вот говорение о поэте его строки: "Лавр идёт не на венок, а в пищу"… Из опасения, что она поведёт временами не совсем туда, куда мне хочется идти.

И без того подставляюсь - под бич, дежурно занесенный над всяким, кто берётся вспоминать: то и дело придётся говорить о себе.

"В моих стихах всё чужое и всё моё" (Жуковский).

То же - в памяти. В любой.

…Книжка называлась "Контрасты". Чёрный зигзаг, вертикально, по алому полю обложки, пополам поделенный серебром плотных, прямых литер заглавия, и сверху - серебряный курсив, диагонально рассеченный черно-красной границей: "Анатоль Имерманис".

Я раскрыл ее наугад.

Люди съели жар-птицу.

Подушку набили пухом.

Людям не спится -

Жар-птица поёт под ухом.

Жар-птица,

Жар-курица,

Жаркое…

Таковы этапы трагедии.

За словами - бессознательная ассоциация: жар-птица - сияющий, искрящийся радужно на солнце всеми своими распушенными перьями-рефракторами павлин (сходство с ним видно в жароптицевых иллюстрациях к сказкам, в лубке, в обливной глазури гжельского фарфора), который - просто… курица. Но метаморфозы, в сущности, всегда трагичны…

Даже если художник, оформлявший книжку, долистал машинопись только до этого стихотворения, он попал в десятку.

На титуле значилось: "Авторизованный перевод с латышского". А в "Содержании" возле этой и ещё нескольких вещей: "Перевод автора". Разумеется, оригиналов у этих переводов примерно пятой части книжки не существовало. Но про то я узнал позже.

"Контрасты" не вписались, а просто-таки врезались в тогдашнее мое состояние - контрастное. Неудавшееся, дождливое московское лето - и солнечная прозрачность Взморья. Деловитая озабоченность стремительных московских прохожих - и "европейская" вальяжность завсегдатаев рижских кафе, расположивших столики на площадях и во дворах Старого Города. Даже эта вот книжная лавка между Дзинтари и Майори - деревянная избушка, стиснутая с двух сторон двухэтажными "курортными" особняками…

Я купил все оставшиеся экземпляры, пять или шесть, и раздарил их.

Если бы не "Контрасты", всё у меня в дальнейшем сложилось бы иначе.

Год спустя, в ноябре шестьдесят третьего, я позвал Анатоля Имерманиса на вечер "современной поэзии" в нашем институтском клубе. Запросто, в пять минут, получил телефонный номер в справочной, с первого раза дозвонился. Он тут же согласился.

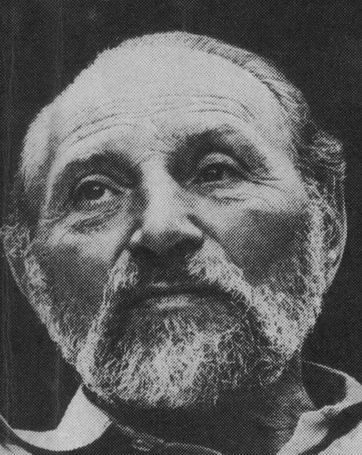

Среднего роста, с непропорционально длинными руками и резко вылепленной головой на коротковатой шее, из-за чего у другого она казалась бы, верно, втянутой между плеч, но у него была чуть выдвинута вперед, создавая впечатление движения даже в неподвижности, он обращал на себя, приковывал к себе внимание без всякого к тому усилия. Песочный пиджак из какой-то диковинной плетеной ткани, этакой шерстяной циновки, красный вязаный галстук на черной сорочке… Непринужденная поза за столиком на сцене, в каждом жесте - естественная, я бы сказал, вежливая отдельность - от окружающих, от обстановки, от публики… Сигара, которой он попыхивал на протяжении всего вечера, институтско-клубные нравы были либеральными, прервавшись только на время чтения стихов, потом снова раскурил "с той же цифры"…

На вечере я читал из только что вышедшего многообещавшего, виделось, "Январского ливня" Сосноры. Он - три или четыре стихотворения, наверное помню одно:

Я буду живым, чтоб её оживить.

Живым - чтоб её атмосферой быть.

Я буду грозой,

я буду дождём,

я буду водой и озоном поить.

И планета с огромным жаждущим ртом

будет

меня

любить.

Будет мной дышать, будет так дышать,

что удушливым станет платье.

И вся на обзор - от каналов до гор -

нагая планета будет лежать,

задыхаясь в моих объятьях.

Прямая, без видимого напряжения, фигура, руки слегка согнуты в локтях, взгляд - прямо, поверх голов слушателей, но не отрешён от них, просто видит - то, что переведено в слова.

Сильный, чуть надтреснутый голос, на грани тенора и баритона, звук словно бы не зависит от вдоха-выдоха, отчетливо выделяет не только созвучия, но слова, сразу - от этого - становящиеся опорными: атмосферой - водой - огромным - будет - удушливым - планета - задыхаясь. Круг замкнулся…

Конечно, не оттуда мне запомнилось - так. Но после слышал эти стихи несколько раз: в одном и том же, раз и насовсем определенном исполнении.

По окончании подошел я к нему - поблагодарить. Он кивнул - с полуулыбкой, дескать, не за что, затем и здесь.

- Я завтра уезжаю в Москву, вернусь через две недели. Позвоните и приходите - почитаете свои стихи.

- Но я не пишу…

- Кто так читает - не может не писать. Не стесняйтесь…

Я тогда действительно не писал. То есть рифмовал, естественно, "на случай" или для тогдашнего КВНа "первого созыва", стихами это не считая, да и не запоминая. Но почему-то растерялся от его ироничной уверенности в правоте и… согласился.

В тот же день, уже к полуночи, бродя между клубом и общежитием, в парке, некогда бывшим еврейским кладбищем, неожиданно для себя сочинил стихотворение. Не помню ни слова, и, на нынешний мой взгляд, оно, верно, было бы слабеньким, однако что-то такое в нем, внутри, шевелилось, потому что, закончив, перечитав вслух раз, другой, третий, я уже точно знал, что буду писать.

Стихи пошли, посыпались - по два-три в день. За две недели их набралось чуть не три десятка. И к необыкновенной гордости моей Анатоль их расхвалил.

Так и началось…

Очень мне хотелось украсть для этих страниц заглавие у Вейдле: "Ходасевич издали - вблизи".

Имя заменить - и всё. Нет - ещё поменять местами наречия. Потому что без малого год я был именно вблизи Анатоля. А после - бывал, но больше: видел его, думал о нем - издали.

Однако безупречное заглавие украсть - без неуправляемых последствий - невозможно.

Пришлось позаимствовать, слегка, по случаю, исказив, у его почти-сверстника и со-изгнанника…

Вторая встреча - недели две спустя. Третья - через неделю. И всё меньше, всё короче паузы. Не помню наверняка, но не позже четвертого моего визита мы перешли "на ты".

Быть может, оттуда - много позже: "…Но муза, пред которой все равны"…

Мне такое даётся трудно: со старшими ли, с младшими, - без разницы. Потому - обыкновенно - уклоняюсь: дистанция для меня - естественна.

Со старшими - и существенно, на десятилетия, - получилось - за жизнь - всего-ничего. И по их настояниям.

Ян Паулюк вырос в традиции, так сказать, немецко-латышской, где такой переход органичней и обыденней, быть может, потому, что куда менее фамильярен, чем по-русски. Он вообще был со всеми "на ты": с главврачом больницы, куда как-то угодил; с хозяином хутора, у которого жил месяца три, забредя просто так, "ниоткуда", писал картинки, а за постой и харч расплачивался портретами членов семьи; с секретарём ЦК, курировавшим культуру; с барственным сановником из Московской Академии Художеств; с ночным таксистом… Не говоря уже о художниках и писателях…

Юрий Домбровский объяснил, что "Юра и на ты" ему привычней - след многих лагерных лет, где "вы" было расстоянием между ним и "гражданином начальником". Ибо "начальник" должен знать своё место - и когда при мне секретарь СП назвал его "Юрий", мгновенно и жёстко поправил: "Юрий Осипович"…

Анатолю Имерманису это "вы" - в постоянном общении - попросту мешало.

Впрочем, ни фамилии, ни - тем паче - отчества, при упоминании его в Риге, среди пишущих, не надобилось. Он был - Анатоль.

Так на западной окраине империи промелькнула - для меня - поздне-античная ассоциация: Гай Валерий Катулл, Квинт Гораций Флакк, Публий Овидий Назон, - когда по воле музы остается лишь треть имени, публике больше не требуется…

Что было до знакомства нашего, знаю от него, проверить негде. Он о себе связно - сюжетно - никогда не говорил, так, припоминал, если повод был или к слову приходилось, фрагментами. Они постепенно сами собой срослись в изображение биографическое, разумеется, неполное, но другого у меня нет.

Он родился в Москве, в ноябре 1914 года. До пятнадцати лет жил-учился там. Стихи начал писать по-русски, другого языка тогда не знал. Потом родителям, урожденным рижанам, удалось каким-то образом перебраться в "буржуазную Латвию". Анатоль заканчивал русскую школу, в программе которой были и латышский, и немецкий. Тогда и выучил: первые латышские стихи сочинил лет в семнадцать, уже после школы.

Потом - университет. За участие в студенческих "антиправительственных беспорядках" попал в тюрьму, просидел несколько месяцев - и вместе с такими же сокамерниками затеял соревнование по изучению английского. В тюремной библиотеке нашлось всего две "английских" книги - Библия и… почему-то научное сочинение ветхозаветного происхождения с заглавием "Онанизм". Обе пошли в дело: по первой, имея под рукой немецкий, латышский и русский варианты перевода (понятно, из той же библиотеки), составлялось представление о грамматике, собирался словарный запас, по второй тренировались в чтении-переводе. Один из заключенных был худо-бедно сведущ в произношении ? со всеми поделился. По уговору, ежедневно - часа три - общались только по-английски. Впрочем, разговорный у Анатоля впоследствии был замедленно-растянутый, так подчас преодолевают заикание, а читал он свободно.

Из университета не выгнали, лишь год пропал. По окончании зарабатывал, верней, подрабатывал журналистикой, благо родители были живы-здоровы-обеспечены, могли позволить единственному сыну некоторое время вести рассеянно-богемистый образ жизни, дни и ночи проводить с такими же молодыми поэтами, художниками, музыкантами и, знамо дело, подругами, в этом "маленький Париж" во всю прыть подражал "большому".

В сороковом всё рухнуло. Кто сумел - сбежал, кто остался - вынужден был приспосабливаться к советской власти. Газета стала для Анатоля "куском хлеба".

А во время войны он был репортером латышской "дивизионной" газеты.

В сорок седьмом, то ли сорок восьмом, напечатал несколько стихотворений, опять же, в газете, только республиканской. И по той публикации приняли его в Союз писателей.

Никакие преследования Анатоля не коснулись. Антисемитская волна до Прибалтики докатилась вяло, ее и не заметили. Возможно, потому что память о Рижском и Виленском гетто, о том, что Эстония оказалась единственной европейской страной, осуществившей нацистскую мечту: "Judenfrei!", - еще была совсем свежа. А "космополитами" тут были объявлены-признаны свои, вроде любимца Риги Александра Чака, поэта, затравленного за "низкопоклонство", хотя никогда и нигде, кроме "Запада" не жил…

Чак пришел на память, видимо, потому, что именно он Анатоля "заметил и благословил".

И тот отрабатывал "благословение" по полной программе. Выпускал книги стихов. Сочинял приключенческие романы, считается основателем этого жанра в латышской литературе, - на пару с Гунаром Цирулисом, средней руки писателем, скорее журналистом, чем прозаиком, позже нашедшим истинное свое призвание, директорствуя в Дубултах, в Доме творчества. Собственно, Анатолю напарник нужен был не столько в соавторы, сколько для того, чтобы держать - временами - его взрывную, фонтанирующую энергию в прагматическом, если угодно, русле.

Работоспособен Анатоль всегда был фантастически, но - спринтерски. Без "трудолюбия". Прозаично водить пером по бумаге не любил. Зато мог диктовать практически набело часов десять-двенадцать подряд, потом три часа поспать - и по новой, сутки за сутками, пока книга не кончится. Фабулы придумывал так стремительно, что порой не успевал отделить их друг от друга, переплетались они причудливо и цепко. И тут рациональный, невозмутимо-корректный Гунар был незаменим.

В романах тех рассказывалось о всяких подпольных перипетиях "буржуазной" Латвии и Западной Европы, соавторы знали предмет, лобовой "клюквы" не допускали. Книги позволяли жить безбедно - быстро переводились на русский, некоторые даже выходили в "Золотой библиотеке" для юношества. По ним снимались фильмы.

Кстати, о фильмах. Перевести роман в сценарий для таких профессионалов, как Анатоль и Гунар, было делом плёвым. Но затем, на решающем, так сказать, этапе, к ним неизменно подключался третий. Его роль в сочинительстве, могу свидетельствовать, была никакой: три-четыре пустяковых правки вполне мог бы сделать и редактор. Зато влияние - на киностудиях - непререкаемое. Некогда сочинив сценарий знаменитого "Подвига разведчика", получив Сталинскую премию (еврейство этому еще не мешало), он стал, я бы сказал, одним из главных распорядителей жанра.

Анатоль говорил, что за такое - трети гонорара не жалко (да и потиражные гарантированы, в итоге выходит поболе, чем была бы "половина"), а при желании можно делать фильмов втрое больше. Кабы не лень…

В общем, был он поэтом-прозаиком признанным и благополучным, "постов" не занимал - и не хотел, в партии не состоял, деньги тратил щедро и со вкусом, с молодыми - на равных, со сверстниками и старшими - бесконфликтно, в отношениях неблизких, но дипломатически-дружественных.

Экстравагантность поведения, образа жизни снисходительно списывалась окружающими на, сказали бы сейчас, имидж поэта. Даже когда в середине пятидесятых книжку стихов, на русский переведенную, выдвинули на Госпремию, завистью ниоткуда не полыхнуло: не уникальный, однако нечастый, по тем временам, случай - в Союз писателей не пришло ни одного доноса-протеста…

Чем не персонаж тогда же, в пятьдесят пятом, написанной "Золотой розы", симпатичный повод для мемуарных и прочих ассоциаций: "Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи весёлый человек - латышский поэт Имерманис. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, ещё во время войны, на режиссёре Эйзенштейне"… Дальше - об Эйзенштейне.

Рассказываю длинно, не экономя, - хочу объяснить: в том движении и порядке вещей "Контрасты" были невозможны, ибо не было контрастов; и наше с Анатолем пересечение - тоже. Его должно было качнуть, чтобы линии сошлись - в точку. Астрономы теоретизируют, что Вселенная возникла из взрыва сгущенной в точку энергии…

И его качнуло. Да так контрастно, что маятник обратно не вернулся - никогда.

Сперва - оттепелью, докатившейся до Прибалтики-окраины с опозданием, к концу пятидесятых, но зато - по растерянности местных властей, до которых "Москве" некоторое время почти не было дела, своих забот невпроворот, - менее оглядчивой, регламентированной, чем в центре.

Потом - любовью. Нет - страстью.

С осени-зимы 1961/62 Анатоль стал много, непрерывно-много, как бы не в силах сдержать напора рвущихся изнутри слов и ритмов, писать стихи по-русски. Двуязычие, обретенное/утвержденное в юности, наконец, добралось до поэзии.

Причиной тому - девятнадцатилетняя, на тридцать без малого лет младше его, "чистопрудная", из Кривоколенного переулка, лёгкая девочка Зина Травина, по образу и подобию Мэрилин Монро, превратившаяся из смазливо-обыденной брюнетки в ослепительную блондинку с широко распахнутыми карими глазами и броско-большими, слегка вывернутыми губами, отчего лицо ее всегда выглядело улыбчивым, даже когда она гневалась или собиралась разрыдаться.

Детская мечта о сцене обернулась кордебалетом оркестра Олега Лундстрема, чему предшествовали неполных два года циркового училища. И всё.

На пирушку в его гостиничный номер Зину привела подруга - "пассия" московского приятеля-стихотворца, привела - "для Анатоля". Но хозяин гостье - с первого раза - резко, наотрез не понравился. Она ему - совсем наоборот, с утроенной, удесятерённой силой.

В гвалте, дыму, алкогольной аберрации эмоций -

…услышать тонкий голос Беатриче.

Провоцирует на скепсис. Но дальнейшее - против.

Он появлялся снова и снова, метался между Ригой и Москвой, преодолевая - по шагу - совсем иное расстоянье. И эти расставанья-встречи-расставанья закружили постепенно обоих. И тут…

"Процесс Бродского" затмил, вытеснил из памяти то, что он был лишь эпизодом всесоюзной мобилизации на "борьбу с тунеядством". Как водится, рубка леса разносила щепки "далеко от Москвы". Девочка, выкинутая с эстрады - по делу, нет ли, не выяснишь, - очутилась в глуши Красноярского края. Анатоль, узнав, мигом оформил в те края писательскую командировку.

Это я считаю непреложностью.

Это наяву, но как в бреду.

Десять суток в общей сложности

я иду. Но я к тебе иду

не на собственных, а на колёсах,

не на собственные - на казённые…

Мне и сейчас, сорок лет спустя, "Чёрный чай" видится одним из лучших стихотворений о любви, какие знаю.

Значит, это не любовь, не памятник?

Просто так - каприз, желанье, жалость?..

Анатоль вытащил её, вернул в Москву, уговорил литератора-приятеля оформить её, - разумеется, фиктивно, "литературным секретарём", милиция удовлетворилась.

Глупая, не будь командировочных,

поездов, дорог и просто хлеба,

тыщу вёрст по лестнице верёвочной

я бы лез к тебе, как лезут в небо…

Теперь уже оба летали-ездили друг к другу, чуть только выдавалась пауза, либо помстилось нечто угрожающее этому двойному безумию. Всё время - на грани разрыва, порывали - и вновь порывались, прорывались - в страсть… Рига-Москва - под таким заглавием он издал в шестьдесят девятом в рижской "Лиесме" единственную свою книгу русских стихов, не камуфлируя под "переводы автора", но пояснив в двадцати пяти строках авторского предварения "биографическую" естественность появления такой книги.

Он переименовал Зину - в Зингу, ничего никому не объясняя, так захотелось, ей понравилось, когда, наконец, поженились, дело было в Риге, он умаслил знакомую паспортистку - вписать это имя в новый паспорт жены… Лишь недавно я сообразил, что произошло оно от немецкого "singen", певучего глагола…

Не сомневаюсь: если бы не стихи, ничего этого не было бы.

Александр Ревич, рассказывая кому-то об Анатоле, изложил вполне романтическую версию его возврата к русскому стиху. Дескать, возлюбленная не понимала по-латышски, а первые из обращенных к ней стихов были "латышскими", и переводы его никак не устраивали.

Я тебя не люблю.

Не придётся мне по неделям

Болеть от тоски.

Только всё, что до этих пор

Мне казалось счастьем, любовью, хмелем,

Надо вычеркнуть -

Оттого что всё это вздор…

Перевела Тушнова - старательно, не без тонкости, в лирике любовной толк знала, короче - близко к подстрочнику. Но не к стихам - темперамент припеплился, еле сдерживаемого желания, жажды, и вовсе не различить. А без них у Анатоля - о любви - не бывает. (Тем нелепей, добавлю, на мой взгляд, рассудочное "оттого".)

И тогда, по Ревичу, Анатоль стал писать - для нее - по-русски.

Эффектно, спору нет. Однако я думаю несколько иначе - проще. Он ведь с нею говорил-говорил-говорил - по-русски. А потом приходилось переводить на латышский. Не слова - мысль, эмоции. Неизбежно получалось не совсем то, совсем не то. Ведь русский всё-таки был первым. И первые любовные стихи сочинялись на нем.

По ассоциации. В девяносто третьем, в Париже я познакомился с Сорбоннским профессором-славистом Мишелем Окутюрье. Русский язык он знал блестяще - с тонкостями, произношение безупречное. И я спросил у Синявских: на каком языке он читает лекции? По-французски. Но почему? И Розанова рассказала, что она однажды задала Мишелю тот же вопрос. Он ответил, что как-то решился - и объявил, что будет целый семестр, на пробу, читать по-русски. И прочитал… две лекции. При этом, поскольку первым его языком был французский, он, пытаясь передать непростую мысль, всякий раз чувствовал себя приблизительнее, "глупее" себя самого. И отказался от затеи.

Примерно то же, полагаю, происходило с Анатолем. Пока не сочинилось первое:

Ещё глоток - и вот уж дно стакана.

Кафе закроют через пять минут…

Впрочем, была и другая, литературная, что ли, причина у его русских стихов - о ней позже сказал сам Анатоль. Скажу и я - чуть позже.

Ещё мне кажется теперь, могу ошибаться, но - так вдруг увиделось и понялось: его энтузиазм по поводу моих тогдашних опытов, из которых несколько лет спустя не сохранил я ничего, всё было вытеснено совсем другими стихами, сравнения с которыми - для меня - те не выдерживали, энтузиазм этот, точней назвать не могу, был следствием собственной необходимости преодолевать удивление пополам с недоверием, выказанное большинством тех, кто его знал, по поводу происшедшего в нём и с ним. Попытка сделать маловероятное - изменить литературную репутацию - кому удавалась? На моей памяти - разве что Липкину, да и то благодаря несоразмерно причине громкому скандалу вокруг "Метрополя".

Короче, Анатоль был, на свой, понятно, лад, в ситуации, подобной моей: в начале…

И с первого дня отнесся ко мне - вровень.

Происходившее в шестьдесят четвёртом, от зимы до осени, по-моему, сравнимо разве что с Кэрролловским "безумным чаепитьем". По ощущению, эта часть рижской жизни моей длилась, как минимум, года полтора. Теперь подсчитал, что всё уместилось в каких-нибудь восемь месяцев. День шёл за два, а то и за три. События проживались сгущённо и стремительно, по нескольку одновременно, без пауз и усталости.

Анатоль ввёл, втянул за собою - в свой круг, круговорот, водоворот. Познакомил, нет, сблизил со своими. С поэтессой Визмой Белшевицей, лет пять как вернувшейся из Литинститута, в доме которой появлялись то Юнна Мориц с Леоном Тоомом, сбежавшие на неделю от столичных сует в редкостно заваленную снегом Ригу; там и тогда этот побег обернулся стихами:

Снега выпадают и денно, и нощно,

Струятся на землю, дома огибая.

По городу бродят и денно, и нощно

Я - чёрная птица и ты - голубая…

То целый вечер читали стихи и травили байки Александр Аронов и Вадим Черняк.

То делились привезенными на каникулы московскими новостями степенные, как и положено Литинститутским второкурсникам, поэты-неразлучники Имант Аузинь, ещё не издавший ни книги и не мысливший, конечно, лет через пятнадцать стать секретарём Союза писателей, и Янис Петерс, в будущем, тридцать лет спустя, первый посол независимой Латвии в России.

А то можно было застать, забежав на огонёк, мирно попивающего чай гэбэшника, наблюдавшего за местными - и приезжими - литераторами и неравнодушного - не только по службе - к литературе, а также к зелёным - в пол-лица - глазам хозяйки…

А напротив, через дорогу, половину второго этажа деревянной двухэтажки, три комнаты, занимала Кира Верховская, из былых эмигрантов, при Советах пошедшая служить переводчицей в ГБ, поговаривали, что сотрудничала с "органами" и раньше, в сороковом, но теперь уже на пенсии. Подрабатывала перепечаткой писательских рукописей, в том числе - Анатолевых. В остальное время валялась в постели с неизменной сигаретой, тешась английскими детективами, и поднимаясь эпизодически лишь затем, чтобы зарядить очередной кофейник, если дочери не было дома. Дочь, Лиля, на год меня старше, то и дело меняла одну незначительную работу на другую, пыталась писать стихи и рисовать и, "причастившись", пусть по касательной, нашей компании, блаженствовала.

Но главные действа творились, естественно, в десяти минутах ходьбы оттуда, у Анатоля. По весне я к нему почти перебрался, в общежитии обитал, лишь когда Анатоль отлучался в Москву, а так проявлялся два, от силы три раза в неделю, да и то днём - отоспаться, в институте - не чаще. Благо, двое молодых преподавателей, мои коллеги по команде КВН, легко улаживали "учебные проблемы", зимняя, а затем и летняя сессии миновали без эксцессов, хотя мне уже ясно было, что в институте этом мне делать нечего. Опять же, Анатоль поинтересовался как-то: с чего это я там очутился? А на вялые рассуждения о "верном куске хлеба" и прочих банальностях среагировал иронически-уверенно, мол, умный, вроде бы, а глупости несёшь, ну, какой из тебя инженер, всё равно не сможешь этим заниматься, не твоё это дело…

Непросторный кабинет Анатоля - широкая лежанка изголовьем к окну, в ногах - задней стенкой - книжный шкаф, отгораживающий сумрачный угол против двери, журнальный столик, пара кресел, стеллаж у правой стены, - клубился духом кофе и табака, звуком разговоров и стихов, джазом и роком из магнитофона.

Стеллаж был невысок, в полстенки, в нём - лишь то, что хозяин предпочитал иметь под рукой. На четырех языках. Обращали на себя внимание эффектные - демонстративной скромностью - переплёты многотомного немецкого издания "Мемуаров" Казановы. В углу нижней полки - пачка журналов: эротика нацистской Германии, несколько французских, примерно того же рода и времени, и с десяток сравнительно недавних американских.

Казанову он высоко ценил - и писателя, и мемуариста. Его собственный биографический багаж по этой части тоже был небеден - и послужил причиной полушутейного титула "энциклопедист секса". Он охотно рассуждал "о влиянии секса на творческий процесс", ссылаясь преимущественно на свой - но не только - опыт - и, понятно, имел у слушателей официально-ханжеской эпохи немалый успех. В одной из его последних книг - "Автограф" - этой теме отдано немало страниц…

Где-то там, в остальной части роскошной, по советским понятиям, трехкомнатной квартиры, дом был добротный, "писательский", в другом мире, обитали жена и дочь лет восьми, от которых он давно отдалился. А здесь пробавлялся эсхатологическими парадоксами философ-скептик, знакомец и персонаж братьев Стругацких, Оскар Минц, вскоре уехавший в Израиль. Ему пытался возражать Раймонд Паулс, чья известность медленными кругами расходилась от нашего институтского кафе, где он выступал вечерами со своим ансамблем и солистом Бруно Оя, вчерашним баскетболистом таллинского "Калева", еще не сыгравшим в нашумевшем фильме Жалакявичуса - в звездной компании Баниониса, Артмане и Адамайтиса. Смачно рассказывал о своих былых приключениях знаменитый джазмен сороковых-пятидесятых Sincop - композитор Лев Токарев. Возникали-исчезали молодые стихотворцы, журналисты, киношники…

А потом - несколько дней - никого. Мы писали стихи, пародии друг на друга, болтали, молчали. Анатоль импровизировал детективы и фантастический роман - и то, и другое было потом написано-издано.

Оттуда я знаю, что стихи возникают на стыке праздности и движения - из ритмического гула.

Сочинялось и думалось вольно и неудержимо. Спали урывками - жаль было тратить время на сны.

…Если б не бессмысленный закон

засыпания и пробужденья,

сколько за ночь сотворил бы он!..

Иногда, наскучив затворничеством, отправлялись в Дом художника - к диковинному акварелисту Курту Фридрихсону или, чаще и охотней, к Яну Паулюку.

Ян, еще довоенный друг Анатоля, был ослепительным живописцем и личностью легендарной. Пятью годами ранее в Москве, в Академии Художеств, триумфально прошла его персональная выставка. После чего его… перестали выставлять в Риге. Раз в году, на осенней выставке появлялась одна-единственная его работа - и всё (поговаривали, что другие художники изо всех сил старались, чтобы их картины не висели вблизи Яновой - не увидят). Кто сколько-нибудь разбирался в живописи, понимали, что Ян - лучший. И что в советскую живопись он никак не вписывается.

Он неподвижен. В кресло телом врос.

Прирос к стакану. Господи, как наг ты,

когда твой раб, твой шелудивый пёс,

под нимбами спиралевых галактик

сидит, рисуя излученьем глаз

нездешнюю, крылатую дорогу…

Он был признан и житейски неприкаян. Мог закатить весёлый скандал в ЦК, популярно объясняя ответственной за искусство даме "бальзаковского" возраста, что она в этом деле ничего не понимает и заниматься должна совсем другим, если попросит, он подскажет. Мог на выставке подойти к академику-официознику и живо поинтересоваться, почему тот так безнадежно-плохо пишет. Отдыхавший в Дубултах Евтушенко, наслушавшись о Паулюке, уговорил Анатоля познакомить их. В мастерской ахал и восхищался, а хозяин тем временем боком сидел у стола, пил вино, рассеянно поглядывая на гостя. Наконец, прощаясь, Евтушенко сказал, что безумно рад: гении должны дружить. И услышал в ответ: "Это ты - гений? Да даже Вознесенский пишет лучше тебя!" Едва ли он знал стихи и того, и другого, просто Вознесенский побывал у него несколькими месяцами раньше (к слову, увидев, что листаю обнаруженную у него в мастерской "Мозаику" с Глазуновским портретом и размашистым инскриптом, Ян тут же передарил её мне)…

Он возникал внезапно - и так же исчезал, подчас на недели. На что он тогда жил - осталось для меня тайною. Но точно знаю, что работ не продавал, не хотел расставаться ни с одной. Иногда, совсем редко, дарил. Одна таким образом очутилась у меня.

Однажды позвонил к Анатолю в час пополуночи, в разгар бдений, сказал, что шатается по Старому Городу и ждет нас через два часа близ Sant-Jakob. Все, кто были, человек пять, тут же снялись, наскоро изладили какой-то салат, всё, что обнаружилось на кухне, пошло в дело, загрузили в бидон, прихватили бутылку водки и почему-то серебряную рюмку - и отправились. Ян сидел напротив собора, на каменной скамье у "Трёх братьев", дома, упомянутого в любом Рижском путеводителе, задрав голову - на шпиль, над которым подрагивала, словно боясь уколоться, одинокая звезда. Мы устроились рядом, со вкусом выпили-закусили и шумно пошли по тесным сонным улочкам, разбредаясь в ответвления, перекликаясь, на ходу меняясь собеседниками. Потом спустились к реке и уселись на парапет, дожидаясь первых рассветных отблесков…

Ночевал Ян, когда вообще ночевал, обыкновенно в мастерской, в квартиру свою, чуть дальше Анатолевой, по той же улице, наведывался нечасто. Еще реже - с гостями. Две комнаты под потолок были набиты исписанными холстами, так что узкому топчану нашлось место только на кухне…

Пару лет спустя Лиля родила от него дочь. В восемьдесят четвёртом, после смерти Яна, Инта вдруг оказалась единственной его наследницей. Еще лет через пять она подружилась с моей Яной…

Всё перепуталось - и сладко вспоминать…Водит меня и вадит, понимаю, но противиться неохота…

Как впоследствии выяснилось, это были последние глотки свободы. Оттепель поворачивала на заморозки. Уже копался в совхозной псковской земле сосланный Бродский. Отправился на семь лет в лагерь по липовому делу замечательный латышский поэт Кнут Ску йниек, встревоживший местную власть слишком сильным влиянием на молодёжь. Уже бесчинствовал в Манеже Хрущев, а потом на Ленинских/Воробьёвых горах стучал кулаком на поэтов, художников, музыкантов. Однако нам казалось, что это - не ползучий ледник, а климатические недоразумения, что обойдётся, пронесёт, успеем… Сейчас я думаю, что мы тогда спешили жить, подсознательно чувствуя опасность, угрозу энтропии.

Стихи всё это знали лучше нас - в них предощущения становились словами.

Это сон или что? Если сон,

почему он так долог и тяжек?

Умирает штрафной батальон.

Умирает без всяких поблажек…

Или так:

Над нами свистят бичи,

спиральные свитки потерь…

И ещё, как будто совсем о другом:

Мы дышим горячим дымом.

С огнем пополам вода.

А море проходит мимо,

Спокойное, как всегда.

Метафоры реализуются чаще, чем принято думать - и чем хотелось бы…

В конце мая на Взморье, в дощатом павильончике, тыльные окна которого глядели на дюны, открылась выставка - восемь работ Яна, разбавленных десятком монотипий, правда, недурственных, его тогдашнего приятеля (и собутыльника) Карла Цирулиса. Три комнаты ломились от посетителей. Анатоль, приложивший руку к сему предприятию и притащивший на вернисаж из Дубулты десятка три московских и питерских коллег-знакомых, чувствовал себя именинником: случилось то, что казалось нереальным, и это только начало… Кто мог предположить, что при жизни Яна подобного больше не будет…

Два месяца спустя я уехал из Риги - перевёлся в МАИ, не собираясь там учиться, но иного способа вновь прописаться у себя дома не было. Осенью в Москве появился Анатоль - и весь следующий год чаще и дольше бывал там, чем у себя, жил - с Зингой - то в Переделкине, то в Голицыне, то у знакомых. Тогда-то - от него - потянулись все ниточки, сплетавшиеся - для меня - в судьбу. Для начала он познакомил меня с Ревичем, переводившим часть его новой книги. Тот вскоре свёл со Штейнбергом, а затем и с Шервинским, - подарил две дружбы, без которых меня нынешнего просто не было бы. Один из приятелей Ревича, искусствовед Лёва Незнанский, потащил меня по мастерским обруганных Хрущёвым Жутовского, Воробьева, Неизвестного, Громана.

Анатоль устраивал мне читки в "квартирах-салонах", где прежде читывал сам, на одно из таких выступлений привёл Александра Михайлова. Еще робевший в интеллигентском столичном пчельнике помор, скромный инструктор ЦК, пребывавший под началом А. Н. Яковлева, он только начинал критическую карьеру в центральной периодике, в частности, отрецензировал для "Литературки" последнюю Анатолеву книжку. Годом позже стал проректором Литинститута, помог мне туда поступить, были "национальные" проблемы, в семидесятом восторженно отрецензировал в "Советском писателе" рукопись стихотворной книжки (что, впрочем, не помогло ей выйти раньше, чем через пятнадцать лет), в семьдесят седьмом, едва узнав о назначении Главным в "Литературную учёбу", позвал меня туда работать.

Именно Анатоль сразу после вступительных экзаменов отвёз меня в Переделкино к Сельвинскому, который, выслушав и похвалив стихи, посоветовал идти в семинар к своему бывшему воспитаннику Сергею Наровчатову: он теперь влиятелен, может пособить в печатании и вообще не даст в обиду. За ту подсказку я благодарен Илье Львовичу по сей день. Хотя "В печатании" Сергей Сергеевич мне не пособил, однако заступался - дважды пришлось - без колебаний.

Еще была квартира смуглолицей красавицы-вдовы Майи Луговской (в миру не-литературном - доктора физико-химии Елены Леонидовны Быковой), где в гостиной, в сумеречном простенке, висел портрет-ню хозяйки работы Целкова и все горизонтали заполоняли книги вперемешку с дивным фарфором и замечательными безделушками. Здесь мне довелось недели две наблюдать, как великолепная троица - Майя, Анатоль и Лёва Токарев - пытались сочинить мюзикл. Разумеется, шедевр-бестселлер-сенсацию, покорителя театров и публики. Затея была непроходимо-безнадежной, представить себе, что это кто-либо рискнёт ставить-играть, было немыслимо, но фантазировали соавторы вдохновенно и веселились при этом безмерно…

В Голицыне, в Доме творчества, соседом Анатоля случился один из его эпизодических переводчиков, Владимир Лившиц, отец ныне знаменитого американского поэта-профессора Льва Лосева. Он читал нам свои переводы из англичанина Джемса Клиффорда:

Ах, как нам было весело,

Когда швырять нас начало,

Жизнь ничего не весила,

Смерть ничего не значила…

И далее:

Мы из консервной банки

По кругу пили виски,

Уничтожали бланки,

Приказы, карты, списки.

И, отдалённый слыша бой,

Я, жалкий раб господен,

Впервые был самим собой,

Впервые был свободен!..

Анатоль бурно обрадовался этой блестящей… мистификации. "Почему вы так решили?" - подивился Лившиц. "Потому что так не переводят"…

При публикации, если не ошибаюсь, в "Москве" автор превратил мистификацию в стилизацию. Но всё равно: стихи отличные…

В том, что жизнь сложилась так, а не иначе, Анатолю я обязан больше, чем кому-либо другому. И наверняка - больше, чем кто-либо другой из всех, кто его знал.

Осенью шестьдесят пятого Ревич устроил Анатолю выступление в ЦДЛ. То есть устраивала вечер-обсуждение, этакое открытое рабочее заседание в Малом зале секция художественного перевода. Гвоздём программы были "лианозовцы", чуть ли не впервые официально явившиеся публике, - три четверти зала - их сторонники и поклонники. Естественно, они пришли читать стихи, но, для соблюдения политеса, начинали с переводов. Андрей Сергеев - из Фроста, Генрих Сапгир - из Овсея Дриза, Игорь Холин переводов не читал, но предварил своё выступление рассуждениями о "новом" отношении к слову и языку и о том, что сей опыт, на его взгляд, представляет известный интерес и для переводчиков.

Анатоля выпустили первым, как теперь бы сказали, "для разогрева публики", которая слушала его вполуха, нетерпеливо дожидаясь открытия кумирни. Он это мигом почувствовал - и не стал пытаться переломить настроение зала, хотя для него выступление такого рода - в Москве, в аудитории более или менее профессиональной, во всяком случае, "продвинутой", тоже было первым. Он коротко сказал о "русском" начале своего стихописания, о переходе на латышский и о возвращении. Судя по дальнейшему, всё прошло мимо ушей. Стал читать - тусклее, чем когда-либо я слышал, в пустое пространство. Стихотворений пятнадцать, среди них, помню, "Батискаф", "В гробу, напоминающем сугубо", "Чёрный чай".

Потом пришло время Сергеева-Холина-Сапгира. Зал бушевал. Мне было интересно, но, странным образом, не запомнил ничего, кроме Сергеевского перевода "Звездочёта". Любопытнее - и артистичнее - прочего был Сапгир, но и его "взрослые" стихи, по мне, проигрывали "детским", в них было меньше игры - больше умысла. А творения Холина показались чем-то вроде комментариев-иллюстраций к тогдашней живописи Рабина.

Зато отчётливо запомнилось - post scriptum, - так было принято, обсуждение того, что прозвучало. В нём деятельное участие приняли, небывалый случай, сами выступавшие, двое резко, раздражённо напали на Анатоля. Сергеев с нажимом говорил об "арифметических стишках", камуфлирующихся "под поэзию", Холин разразился тирадой о необходимости намного лучше знать русский язык, чтобы "осмеливаться" писать на нём. Я сидел за их спинами, твёрдо знал, что они стихов не слушали, болтали между собой, и понимал, что раздражение, сильно смахивающее на хамство, не что иное, как самоутверждение за чужой счёт, и что Анатоль виноват перед ними уж тем, что печатается, этот мотив тоже проскользнул…

Анатоль остался невозмутим. И на обратном пути признался, что ничего другого не ожидал, ведь он - чужак, быть может, потому и не смог толком настроиться на чтение, а стихи у них "так себе" и не понял он только - о "знании языка": на латышскую известность его намекал Холин или на еврейство фамилии?

Несколько дней спустя Штейнберг сказал мне, что из четверых ему наиболее интересен был Имерманис. Мнение тем более весомое, что "лианозовцев" он знал и раньше…

Летом шестьдесят шестого Анатоль и Зинга жили на Аэропортовской, у забытого ныне прозаика Константина Лапина. Однажды утром, ни свет, ни заря, то бишь часов в девять, а лёг я - уже светало, раздался звонок, спросонок не сразу я сообразил, с кем говорю. Анатоль то ли умолял, то ли требовал, а верней - и то, и другое купно, чтобы я немедленно хватал такси, он заплатит, и летел к нему. Всю ночь он сочинял поэму, кажется, сочинил, но понять не может - так или нет, куски перемешались, выглядят бессвязным бредом, надо их распутывать, а он не может вспомнить - что после чего было в голове, вот и вопит о помощи.

Мы валялись на лежанках напротив друг друга, разделённые низким столиком, в комнатке метров двенадцати, накуренной до тумана, Зинга снова и снова наполняла кофейник, иногда ладила бутербродики и пыталась встревать в наш, постепенно хрипнувший диалог.

Исписанные листки рассеяны были всюду, она собрала их, сунула мне. Анатоль вдруг заснул - минут на сорок. Очнулся - как не спал, но неожиданно бодрым и чуть ли не продолжил фразу, на которой прервался.

Мы порознь читали и перечитывали фрагменты, тасовали их, перебрасываясь через стол, постепенно в них забрезжило нечто сюжетно-внятное, стало проступать всё отчётливей. Не хватало каких-то мелких связок, Анатоль их тут же сочинял, забракованные комкал-выкидывал, чтобы не путались перед глазами, делал другие…

Продолжалось всё это часов пятнадцать.

Так появились "Диогены".

Назавтра он был гуманен - позвонил после полудня. Был, в отличие от совершенно разбитого меня, оживлён и свеж. Сказал, что перечитал то, что "у нас" получилось, несколько строчек "чуть тронул", всё в порядке. И подумал: почему бы нам впредь не работать так же? Шутка меня ужаснула…

В том же, то ли в следующем году Анатоль и Зинга впервые поженились. Он уже знал, что в ней дремлет, подчас взрывно просыпаясь, неизлечимая болезнь. Шизофрения.

В октябре шестьдесят четвёртого она прилетела из Риги, позвонила в отчаянии: несколькими днями ранее случилось нечто, из памяти ее выпавшее, подробности она узнала от Анатоля (я тоже - Анатоль звонил накануне, долго рассказывал, прочил помочь). Ссора из-за пустяка, внезапно сорвавшаяся в истерику, он попытался успокоить, она вцепилась ногтями в его лицо, вырвалась, убежала полуодетая из дому, дело было примерно в полдень, а около полуночи ему позвонили из милиции. Зингу задержали, когда она в разодранном чуть не до талии платье выпивала с кем-то незнакомым в сквере, в самом центре, от милиционеров отбивалась отчаянно, потом сразу успокоилась, словно очнулась, стала кроткой и жалобной, умоляла позвонить мужу, известному писателю… Ей не поверили, однако номер набрали. Анатоль примчался в отделение, предварительно - звонком - вытащив из постели какого-то крупного эмвэдэшника, тот консультировал некогда один из его фильмов, словом, в милиции уже были предупреждены - и предупредительны, отправили их домой на своей машине, даже укутали ее, дрожащую, пледом ночного дежурного…

Мне, по счастью, удалось почти сразу - через знакомых - найти врача из психушки, тот за пару дней устроил ее в отделение, где работал. Он оказался хорошим врачом, тридцатилетний Женя, - сочувственным и терпеливым. Сочинял стихи, хотя показывать их - что Анатолю, что мне, - робел. Увлекался живописью своих пациентов - пару лет спустя позвал на вернисаж их работ, если верно помню, в Доме медработника на Большой Никитской.

Диагноз поставил безнадежный - и подробно объяснил, каким образом предпочтительно строить жизнь, чтобы посильно тормозить развитие болезни.

К слову, пару месяцев спустя бесценно помог и мне - подсказал, как отмазаться от армии - насовсем, но при этом нимало не вредя остальной своей жизни.

Что Зинге и Анатолю те советы не пригодились - не вина Жени. Он всё сказал профессионально-правильно. Но они были неправильными. Он предлагал систему. Они были внесистемными.

- Травину Зину

из восьмой инсулиновой

палаты.

- Подождите, она - там…

Я стою за дверью, а там

ты лежишь в глубоком

инсулиновом шоке.

И ни яви, ни снам,

ни даже мне

нет места в твоём сознании,

в твоём бессознании,

в твоём антисне…

Им предлагались размеренность, распорядок, покой. Они жили в рваном - рывками - ритме, не обращая внимания на "правила движения" по этой дороге, лишь бы ноги успевали за головой, страстно - и стрессно.

Вывод из первого больничного опыта был сделан парадоксальный:

Спасибо врачам за науку

шоками шоки вылечивать…

Благостное по всем приметам затишье внезапно, без определимой причины, сменялось самоубийственным клокотанием любви-ненависти. Эпитет - не для красного словца. Было: Зинга пыталась задушить спящего Анатоля, а когда он, очнувшись, отбился, бросилась к балконной двери и, разбив руками толстенное, двойное стекло, вспорола себе вены…

В тот раз он лёг в больницу, к Жене, вместе с ней, чтобы поддержать.

Мессия, миссия, месса?

Это мы быстро излечим!

Простите, но у меня другая профессия.

Какая?

Быть просто сумасшедшим…

Они расставались навсегда, разводились, разъезжались, чтобы через полгода, через год, встретиться, пожениться, быть вместе - насовсем. Такое повторялось то ли трижды, то ли четырежды.

Развод. И снова бракосочетанье.

И вновь и вновь, как год тому назад

я отправляюсь в вечное скитанье

меж миром и тобой - мой рай и ад.

Быть может, и хотелось бы иначе, но невозможно:

И нету нашей близости нелепей.

И нету нашей дальности нежней.

Их жизни расходились далеко, становились другими, чтобы в какой-то миг, резко изломившись, опять пересечься. И хватило этой шоковой терапии, трудно поверить, на четверть века.

Моя любовь схожа

со шкурой убитого ягуара,

где отчётливо видны

только пулевые отверстия.

Эпилог…

В конце шестидесятых очередные, самые, пожалуй, безоблачные, во всяком случае, по моим впечатлениям, свои лето и осень они прожили на Взморье. Анатоль был безмятежен. Работалось ему превосходно. За несколько месяцев написал книгу новелл, как бы перекликающихся с новеллистикой чтимого им Хемингуэя, сочинил фантастический роман, пачку стихов.

Мюссе говорил, что поэзия и проза - разные искусства.

У Анатоля так и было. Прозу он диктовал - записывали "литературные секретари", верней - секретарши, на моей памяти их сменилось не меньше десятка (в те месяцы оную роль - по совместительству - исполняла Зинга, узнала, наконец, что это такое). Правил уже по машинописи, впрочем, правки бывало совсем немного. Стихи возникали только на слух - диктовались ему.

Денег было очень мало, хватало лишь на кофе, дешёвые - отечественные, "Погарские" - сигары (без того и другого он просто не мог) да на хлеб с полукопчёной колбасой, "Краковской".

Для него словно бы не существовало разницы: жить на рубль в день - или на пятьдесят, утоляться кофе с бутербродами - или деликатесами шикарного ресторана.

Роман был вскоре издан. Из стихов удалось напечатать ничтожную часть. О публикации новелл речи быть не могло. Их судьба мне неизвестна.

Я тогда очень ясно представил себе, что, живи он в любой европейской, за-занавесной стране, пиши, допустим, по-немецки или по-английски, легко нашел бы себе нишу, издателя, образ быта-бытия, позволяющий реализовать бoльшую часть задуманного. А так неосуществлённым осталось слишком много…

Для жизни надо мне одно - Париж…

И - в тех же стихах - позже:

Кругом кипит предмартовский Париж.

Навозом конским пахнет и фиалкой.

И ты, Бессмертие, с железной палкой,

невидимое, за спиной стоишь.

Туристического любопытства к Европе в нем не было вовсе. Единственный раз переехал границу, да и то ГДРовскую, в середине восьмидесятых. Из впечатлений: понравилось только пиво - и то, что его можно выпить буквально на каждом шагу…

Глубокой осенью они вернулись в Москву. Вскоре Зинга легла в больницу - без аварийного повода, просто, как они говорили, "подкрепиться", недели на две-три. И как раз тогда в Москве появился только что вышедший из лагеря Кнут Скуйниек.

С шестьдесят шестого он сидел вместе с Даниэлем, тот - в лагере - переводил его стихи, некоторые потом были напечатаны в "Дружбе народов", с псевдонимом переводчика "Ю. Петров".

Кнут сочинил в лагере огромное количество стихов, несколько сотен. Анатоль привёз его в Переделкино - читать.

В небольшом холле собралось человек восемь - Ревич, Межиров, Левитанский, Бурич, кто-то ещё, не помню. Впечатление было ошеломляющим, хотя читал Скуйниек, разумеется, подстрочники, кроме Анатоля, оригиналов никто бы не понял. Впрочем, некоторые вещи его просили прочитать и по-латышски - чтобы вслушаться в звучание. Особенно поразил "ветхозаветный цикл": "Разговор с Иовом", "Плач Иеремии" (лет пять спустя стихи с таким же заглавием написал и Анатоль") etc.

Когда обменивались мнениями об услышанном, Анатоль вдруг заговорил о себе. О том, что у Кнута его поразило обилие стихов не просто рифмованных, но изощрённо, виртуозно, организованных ритмически жестко и в то же время пластично, что в современной латышской поэзии ничего подобного нету, там давно и прочно господствуют верлибры, и что он, Анатоль, потому в свое время и ушёл в русскую поэзию, что не видел в латышской просодии таких привлекших, увлекших его возможностей.

В середине семидесятых он - неожиданно для себя самого - снова стал писать латышские стихи, они имели успех, критика отметила, что это - "новый" Имерманис. И что, в отличие от младших коллег, изначально сориентированных на европейские, прежде всего - немецкие, поэтические опыты первой половины двадцатого века, свободный стих Анатоля органически связан с его прежним творчеством, со стихом рифмованным, просто сдвиг акцента от созвучия к ритму изменил их взаимоотношения…

Этот слом странным образом почти совпал с другим. С несчастным случаем: вечером в Дубулты он оступился, сходя с низенького бордюра на мостовую, упал - и очутился в больнице. С переломом позвоночника. Перелом, к счастью, был редкостным - не требующим для заживления ни корсета, ни постельной недвижности, но лишь осмотрительности в движениях и позах, рекомендации элементарны: лежать, стоять, ходить, но не сидеть, разве что - как исключение, и недолго. Он, впрочем, сидеть и не любил.

Оправился Анатоль довольно быстро, хотя появившаяся в его повадках едва заметная осторожность, что ли, сохранилась насовсем. Существенней иное - психологическое - следствие: он отнёсся к происшедшему как к знаку, в смысл коего ему непременно надо было проникнуть.

Примерно в это время, чуть раньше, получив изрядный гонорар, он купил три картины Паулюка. Условия покупки любопытны: кроме естественного обещания давать эти работы на выставки по первому требованию автора, Анатоль настоял на расписке, в которой указал, что в любой момент готов вернуть картины Яну - или его наследникам - за те же деньги.

А несколько месяцев спустя он внезапно - в одночасье - занялся живописью. Чего другого, но этого я от него никак не ожидал. Потому что прежде он ни-ког-да не рисовал даже: я спрашивал - он говорил, что с юности любил смотреть картины (причем, свидетельствую, только "оригиналы", к репродукциям был совершенно равнодушен, в доме у него не было ни единого альбома), знал многих художников, с некоторыми дружил, но самому пробовать "что-то такое" неинтересно. А тут…

Он принялся за дело всерьез. Брал уроки у Яна. Впрочем, представить себе Яна в роли "учителя" не хватает воображения. Просто Анатоль некоторое время писал свои вещи в мастерской Паулюка, иногда одновременно с хозяином, тот мимоходом давал "технологические" советы, потом высказывался - о том, что получилось, подчас показывал, что какой-то фрагментик он бы сделал иначе. Но и только. Много позже, но ещё при жизни смерти Яна, состоялась у Анатоля персональная выставка, он показывал мне журнал с двумя репродукциями и весьма благожелательной рецензией именитого искусствоведа. Не исключено, что на критика подействовало эмоциональное вернисажное выступление Паулюка.

За той выставкой последовало еще несколько…

Тогда же, почти одновременно с картинами и латышскими стихами, среди его русских стихов появилось изрядное количество верлибров, прежде ему не свойственных.

Мне всегда казалось, что у него слишком многое держится на созвучиях, причём нередко - не на точных, но - как бы поверней назвать? - на ритмическом ауканье гласных, что ли, на перекличке гулкостей, игнорирующей фонетическую скрупулёзность ("голубизне - как все", небытие - войне", даже "ко дну - в шкафу" etc.). Поначалу в этом могла увидеться "нехватка" русских рифм, этакая вынужденная небрежность. Однако с годами такого становилось не меньше - больше, всё отчётливей выделяясь на фоне рифмовки точной, нередко - изысканной. И прояснялось, что полурифмованность эта - всегда смысловая: так быстрое движение размывает, смазывает, как бы прихватывает с собой фрагменты портрета или пейзажа - и они... становятся его частью, выражением… К тому же есть вещи, говорить которые в рифму - абсурдно, художник это чувствует. При такой сложной звуковой организации регулярного стиха, верлибры Анатолю, вроде бы, удаваться не должны.

Я ошибался. Они оказались хороши…

Дятел.

Как метроном, он выстукивал

отпущенное нам время.

Ель.

Её тень казалась нам вечной.

Мох.

Он научил нас любить.

И - почти неизбежное:

мы попросту сбились с такта…

Как известно, всё связано со всем. Только связи эти не всегда различимы.

Был ли он религиозен? Говорил, что - не христианин, так вырастили родители, и, кстати, не очень этим огорчён. И что верит не в Христа, а в судьбу, в то, что каждый "проживает свою жизнь так, как ему предначертано".

Думаю, это - это тоже форма религиозности, которой у художника не может не быть. Не конфессионально, но по сути своей. Он ведь знает, что не творит, но соучаствует в творчестве.

Так Паулюк сознавал себя художником от Бога - буквально, относился к живописи как к поручению, видел в ней не призвание - призванность.

То же проступает в стихах Анатоля, особенно заметно - там, где звучит темы/мотивы Ветхого и Нового Заветов.

Обе книги для него - глубоко трагические, в них - трагизм бытия в поисках катарсиса, трагизм жизни - с неизбежной платой за самоосуществление.

…Я опять ухожу с одного обжитого распятья,

чтоб другое искать - новый крест всё под то же житьё…

Скрежет железа по стеклу, железной вынужденности по натянутому нерву: "обжитого - всё под то же", - усиленный уже труднопроизносимым негнетением: "то-же-жи"…

И - финал поиска:

Я вишу на кресте и, как манны небесной, жду счастья,

Потому что оно - лишь для тех, кто висит на кресте.

Потом возврат к теме - pro et contra - ироническое снижение пафоса:

…Обшариваю тёмный небосклон -

ищу свой крест, дабы повесить шляпу.

От бытия до быта - полшага…

Несколько раз мне довелось присутствовать при его "деловых" беседах - в издательстве, в Союзе писателей, на киностудии. Он был в этих случаях представителен, невозмутимо-серьёзен: как же! - знаменитый писатель, почти классик, роль первого плана, исполнение - соответственное. Лукавил, даже врал, не моргнув глазом, если шутил, то, как говорится, в доступной дуракам форме, от собеседников зависел его успех, потому имитировалась игра по их правилам.

Это время железных одежд.

Это время железной морали.

Это время железных невежд…

Он хотел успеха. Пока не устал добиваться его.

…Но хочет быть придворным дирижёром,

так хочет быть усталый человек…

Или - проще, отчаяннее:

Признания!

Покуда ещё жив!..

Он был первым встреченным мною человеком внутренней свободы, на которой никак на отражалась "тактика" жизни.

Такая свобода предполагает такое же одиночество. При долгой жизни оно постепенно просачивается наружу, окутывает…

Весною восемьдесят седьмого он заехал ко мне в редакцию. Мы сидели в полупустом кафе на двадцатом этаже, откуда открывался тоскливый индустриальный пейзаж.

Отсюда город весь, как на ладони,

как на ладони свежие рубцы…

Прихлёбывали остывший кофе, читали стихи.

Вдруг он сказал: "У меня кончается завод"…

Бредешь и не желаешь знать,

когда, с какого пепелища

придется снова собирать

горсть пепла, пепла горсть…

Тогда, на фоне всеобщей эйфории, диссонансом звучал его пессимизм: что-то он такое услышал в происходившем, что помешало обольститься.

В последний раз мы виделись зимой девяносто первого. Несколько дней назад гулким эхом рванула рижская стрельба. Рига загромоздилась баррикадами. Ночами по Старому Городу нервно приплясывали блики костров. Женщины носили из дому горячую еду своим доблестным потенциальным защитникам.

В Дубулты было тихо и сонно. За окном, сквозь редкие сосны, виднелось незамёрзшее, неподвижно-серое море. Совсем низко над ним - такое же серое, уходящее солнце.

Анатоль был один, валялся на койке, курил сигару, слушал музыку. Окно, по обыкновению, закупорено, не дай Бог - проветрить. На повёрнутом к двери экране маленького телевизора мелькали беззвучно какие-то документальные кадры.

Он поднялся навстречу - видимо рад. Я привёз ему недавно вышедшие свои "Стихо-Творения". Он взял книгу обеими руками, несколько секунд внимательно смотрел, потом погладил ладонью обложку и вдруг… поцеловал её. Так - поздравил меня.

О чём говорили - не помню, ничего существенного. Запомнилось только, что стихов почти не пишет.

Я спросил о Зинге. "Не знаю. Наверно, в Москве. Давно о ней не слышал"…

В том же году с ним случился инсульт - выкарабкался чудом.

Второй удар - закрылся Дом творчества в Дубулты. Его Дом…

В последнем интервью, накануне восьмидесятилетия, он признался, что тогда стал задумываться о самоубийстве, на это у него были и другие "маловразумительные причины". Фон для таких мыслей был подходящим: "Моё нынешнее бытие - нужда, болезни, заброшенность"…

Анатоль умер в начале ноября девяносто восьмого, несколько дней не дожив до восьмидесяти четырёх. До меня известие дошло месяцем позже.

Мне говорили, что на пару лет его приютили в Доме творчества архитекторов, там же, на Взморье. Жил затворником, никого не пускал - не хотел видеть.

В девяносто четвёртом Дом в Дубулты открылся снова. И Анатоль вернулся - на три года - в гулкую пустоту сумрачного, нетопленого девятиэтажного строения. В соседней комнате обитал Марис Чаклайс, которого Анатоль знал еще юнцом.

Кроме них, там, вроде бы, никого и не было. Или почти никого.

Потом перебрался в свою пустую квартиру на Pernavas iela.

О чём он думал в последние годы, ото всех отдалившись, в замкнутом пространстве своего одиночества? Бог весть…. Я и прежде, бывало, ловил себя на том, что не могу добраться до его мыслей, скрытых за словами, если эти слова - не стихи.

- Что хуже одиночества? - спросил журналист.

- Только одиночество! Это худшее из всех зол. Но вместе с тем я уверен, что каждый творческий человек на него обречён…

Существует рассказ очевидца (я бы сказал - как бы очевидца, потому что никого при нём не было) - о том, что Анатоль умер от… голода. Сломался зубной протез. На новый денег не было. И он просто перестал есть - не мог.

Думаю, это - легенда. Чуть не десятку накопившихся в нём тяжких хворей помогать таким образом не было особой нужды.

Но она - в стиле. Так могло быть.

Он ведь сам говорил, что "очень серьезно думал о самоубийстве и даже "сочинил" сравнительно безболезненный способ ухода". Что отрепетировал этот способ - в больнице, когда ему делали операцию: врачи ничего не заподозрили. И что, издав больше сотни книг, финал личной драмы хотел бы сделать особенно убедительным.

Из сукна, что неподвластно тлену -

из легенды - саван мне сошьют.

Написано в семьдесят третьем.

В архиве обнаружилось много стихов, которых я не знал. И ни одного среди них, какое не вписалось бы в то, что я знал об авторе, в представление о нём. В его отношение к тому пространству времени,

где всем нам жить - не выжить никому.

Июль-август 2005.

Анатоль ИМЕРМАНИС

Анатоль ИМЕРМАНИС

1914-1998

ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН

Это сон или что? Если сон,

почему он так долог и тяжек?..

Умирает штрафной батальон.

Умирает без всяких поблажек.

Умирает, брошенный в брешь, -

день за днем, за неделей неделя.

Вымирают волосы в плешь.

Нет зубов - есть вставная челюсть.

Не мертвец, не живой человек,

а бульдозер с двумя фонарями,

я вгрызаюсь стальными зубами

в мой двадцатый, мой каменный век.

Я уже полдороги прогрыз -

стройплощадка готова для рая…

Но великая армия крыс

удирает, мосты поджигая…

И бессмысленно обречен,

продолжаю биться вслепую.

Умирает штрафной батальон.

Искупает штрафной батальон

не свою вину, а чужую.

<1967>

* * *

Я знаю: сорвусь покато,

как пальцы с порванных струн,

но все же на крышу кровати

я лезу,

фанатик,

лунатик

твоих восходящих лун.

А луны так низко, так близко.

Я лезу, как в пламя железо.

Я знаю: я буду разрезан,

расплющен, тисками затискан.

Я знаю: погибну до срока,

чтоб новой

подковой

цокать

в твою новолунную ночь.

А лошадь ее потеряет.

А кто-то ее подбирает.

А кто-то ее прибивает

к порогу, чтоб счастью помочь.

И ты на неё наступаешь.

И ты меня в ней узнаешь.

И ты меня поднимаешь -

и - под подушку тайком.

Но ты его обнимашь.

Но ты в новолунье играешь.

Но ты до беспамятства знаешь,

что будет потом.

А потом,

уставши от новой игрушки,

приляжешь,

найдёшь под подушкой

и скажешь:

"Мой милый, мой глупый,

зачем ты не трус и не лгун?

Я знала, ты так поступишь.

Зачем ты залез на крышу?

Ты слышишь меня?"

Да, я слышу,

я слышу, я лезу на крышу,

фанатик,

бессмертный лунатик

твоих закатившихся лун…

Рига, 1964

* * *

Без всяких мер и вер

торчащих над толпой,

я одинок как перст,

а ты - как перстень мой.

Твой след во мне глубок.

Ты держишься на мне.

Но сам я одинок,

А мы с тобой - вдвойне.

Подобие вериг,

отшельнику подстать,

зеркальный мой двойник,

нам вместе умирать.

Дубулты, 1.08.72

* * *

Терраса над морем нависла.

На нервах играет джазист.

Фигуры, в которых нет смысла,

Играют в бессмысленный твист.

От тьмы африканского лета

До света гренландской зимы

По шахматным странам паркета

Ритмически мечемся мы.

Мы дышим горячим дымом.

С огнем пополам вода.

А море проходит мимо,

Спокойное, как всегда.

13.10.65

ЗВЁЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Как они похожи на антенны!

К солнцу устремленные, зеленые

злаки

ловят хлорофиллом знаки -

аромат всей зелени Вселенной.

Свет в земные атомы одет,

набухает тяжестью планет.

Хлеб земной -

земное тяготенье.

Если б не бессмысленный закон

засыпания и пробужденья,

сколько за ночь сотворил бы он!

К сожаленью,

звездный человек идет ко дну,

звездный человек кричит:

"Спасите!"

ведь ему, которого ко сну

клонит ось, вращаясь по орбите,

по земной орбите без чудес,

вреден сон.

Он отдыхает без.

Вот он спит, сраженный наповал.

В сон не верящий, он спит без веры.

Вероломно, как земной кинжал,

ночь в него вонзилась атмосферой.

Сладостным дыханьем земным.

Сытым издыханием своим.

Выходная ночь. Ночь без чудес.

Тщетно просится в реальность лес

без деревьев, без земного, без

тлена,

расцветающий мгновенно

лес, вобравший соки всей Вселенной.

Ночь без плазмы.

Ночь земного хлеба.

Тщетно просит соли чья-то рана,

чтоб открыться не для криков боли -

для прошедшей сквозь регистр органа

музыки,

сошедшей прямо с неба.

Руку протянуть - и все свершится.

Руку дотянуть до звездной соли.

Но он спит. Ему земное снится.

Спит звезда наедине с рожденьем

и со смертью всех наедине,

спит

в плену земного притяженья,

тягостно ворочаясь во сне.

Вертится во сне,

но вопреки

наклонению земной оси,

вертится из мира сновидений

в мир, где оживают даже сны.

Потому что, сонных рук касаясь

по-земному теплыми губами,

бодрствует его звезда вторая,

бодрствует его звезда земная,

сноподобно бодрствует,

не зная,

что устами сотворила чудо:

через эти грешные уста

сын земли по имени Иуда

станет звёздным двойником Христа.

1964, Рига

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

На мёртвых водопадах Вавилона,

багровой пеною смочив уста,

я считывал величие Закона

с исписанными трупами листа.

Иероглифы ведут за небосвод,

и тот, кому их тайный смысл понятен,

тот выведет из тьмы чернильных пятен

своих рабов, свой избранный народ.

И морем поведёт, как бы по суше.

Но он не властен повести назад

поток, что с места тронут и обрушен.

Столетья будет падать водопад

и возвещать Закон столетий миру,

и застывать, Законом отягчён…

И превращаться в сморщенный папирус

с десятком неразборчивых имён.

Чернильных пятен высушенный кал -

вот всё, что остаётся от Закона.

И только вечность воет, как шакал,

на мёртвых водопадах Вавилона.

1974 (?)

ФАНТАЗИЯ I

Безумье, крик

ночных атак

и серый мрак,

и лик

не божий,

а потаскухи

с нежной кожей -

и погреб превращен в чердак.

Привыкли складывать дрова,

топор и овощи хранили.

И вот сюрприз -

кругом на мили

одна лишь высь

и синева.

На пьедестале

красных крыш,

на цоколе из черепицы

в обнимку с небом ты стоишь

до уровня летящей птицы.

Твой погреб вырос, хоть пропах

картофелем, сырой осиной,

не крысоловом, а крысиной -

ты под землей как в облаках.

Куда он делся,

серый мрак,

безумье, крик

ночных атак

и потаскуха с нежной кожей?

Все превратилось

в божий лик,

усмешкой на тебя похожий.

Ялта, 12.2.84

Дом писателей

* * *

Немного надо - кров да пища,

прикосновенье нежных рук.

Но вдруг и жизнь споткнется. Вдруг

уносит дымом с пепелища.

Горсть пепла горестно зажав,

бредешь, одна сплошная рана.

Но ты живой, и без обмана -

исправно склеил костоправ.

Бредёшь туда, где кров и пища.

Бредёшь и не желаешь знать,

когда, с какого пепелища

придётся снова собирать

горсть пепла, пепла горсть…

март 1976

Дубулты

* * *

Освещённое окно.

Женщина

перед зеркалом-роялем

разучивает по нотам

своё новое платье.

А в другом окне…

Всё равно…

Зачем вдаваться в детали?

Вы замечали,

что оконные переплёты

похожи на распятья?

Это неспроста.

Из года в год

окна вечером умирают,

а утром воскресают.

А сны наоборот:

по вечерам оживают,

а по утрам умирают.

Это не случайно.

Это обмен веществ.

Диалектика жизни и смерти.

Высшая мудрость природы.

Окно умирает,

чтобы человек,

которого давно уже нет

в живых,

смог к нам придти

и поболтать о погоде.

Окна, как растения.

Их прозрачный хлорофилл

днем вбирает в себя свет,

всё, что солнце увидело

в свете огромном,

а по ночам отдает сновидениям

сахары радости и крахмалы бед,

и выращенные окнами сны

начинают шагать по комнатам .

Освещённое окно умирает.

Женщина засыпает.

Новорожденный сон

просыпается в детской кроватке.

Женщине снится,

что платье надевает ее

и перед роялем-зеркалом

приглаживает морщинки-складки.

<1971>

* * *

Отрыгается всё: равнодушие, вера, проклятья.

Забывается всё: смерть любви, смерть любимого,

даже забвенье само.

Я опять ухожу с одного обжитого распятья,

чтоб другое искать - новый крест всё под то же житьё.

Достаю где-то гвозди. С трудом прибиваю запястья.

Одному неудобно, противно и больно вдвойне.

Я вишу на кресте и, как манны небесной, жду счастья.

Потому что оно - лишь для тех, кто висит на кресте.

середина 1970-х

© V. Perel'muter

|