Мишель ОКУТЮРЬЕ

ВТОРОЙ СУД НАД АБРАМОМ ТЕРЦЕМ

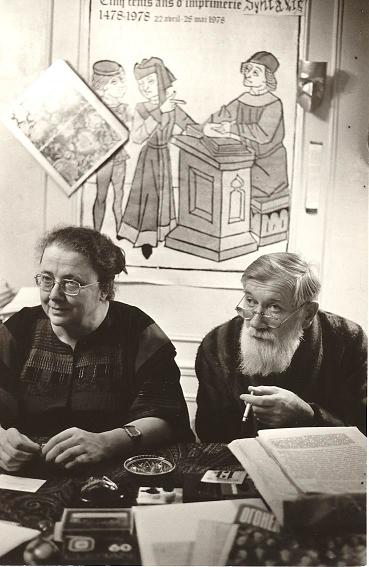

М. Розанова и А. Синявский. Начало 90-ых гг.

Фото: В. Ахлыпов

Доклад под этим заглавием мне уже приходилось читать однажды, в октябре 1976-го года, перед русским кружком Женевского Университета. Там же, ещё за десять лет до этого, в начале 1966-го года, сразу после суда над Синявским и Даниэлем, я прочитал лекцию об Абраме Терце как писателе, авторе произведений, за которые его реальный двойник Андрей Синявский только что был осуждён советской властью на семилетнее лагерное заключение.

Называя так свой доклад 76-го года, я имел в виду реакцию, вызванную в русской зарубежной прессе, и шире, в русской эмиграции, появлением книги "Прогулки с Пушкиным".

Книга эта была написана в Дубровлаге, в обычных условиях лагерной жизни, о чём мы имеем теперь непреложное свидетельство в письмах Синявского из лагеря, недавно опубликованных Марией Васильевной Розановой, в составе которых ей постепенно передавался текст книги.

Восстановленная из этих отрывков, книга в целом была впервые напечатана в Англии, сразу после выезда Синявского и его семьи из России в Париж, где его встретили его французские друзья, и где он вскоре получил место профессора в Сорбонне.

Я ещё помню тот восторг и возбуждение, с которыми я тогда прочитал эту удивительную книгу. Для меня, она оказалась настоящим открытием: в первый раз со мной говорили о Пушкине не на скучном языке казённого советского литературоведения, к которому я тогда привык, а на живом языке непосредственного общения с творчеством поэта. "Прогулки с Пушкиным", конечно, не литературоведческое исследование, а книга особого жанра, слабо представленного в русской литературе: это блестящее эссе писателя о писателе, то есть такое художественное произведение, где один художник находит в творчестве другого источник вдохновения.

"Прогулки с Пушкиным" - прежде всего блестящее литературное произведение Абрама Терца, то есть критика Андрея Синявского, тонкого знатока русской литературы, но освобождённого от корсета академического литературоведения и дающего волю своей удивительной словесной фантазии и находчивости. От прочтения книги остаётся впечатление яркого панегирика искусству, отмеченного оригинальным почерком замечательного стилиста. Стилистическое мастерство Синявского-Терца, конечно - не того же порядка, что мастерство Тургенева или Бунина: оно целиком принадлежит ХХ-му веку - веку разрывов и сдвигов, и оно всё построено на стилистических перебоях, неожиданных поворотах и счастливых находках, и дышит упоением от постоянно открывающегося чуда языка, способного удивить самого говорящего своими скрытыми возможностями. В чём-то "Прогулки с Пушкиным" приближаются к идеалу, описанному в "Голосе из хора", идеалу книги, "которая ходит вперёд и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течёт, как река, омывая новые страны, так что, когда мы по ней плывём, у нас начинает кружиться голова от избытка впечатлений, которые при всём том текут достаточно медленно, предоставляя спокойную возможность обозревать их и провожать глазами, книга, имеющая множество сюжетов при одном стволе, которая растёт, как дерево, обнимая пространство целостной массой листвы и воздуха, - как лёгкие изображают собой перевёрнутую форму дерева - способная дышать, раздаваясь вширь почти до бесконечности и тут же сжимаясь до точки, смысл которой непостижим, как душа в её последнем зерне" (1).

Но "Прогулки с Пушкиным" - не только навеянная творчеством Пушкина книга о тайне искусства: это одновременно и подлинно новаторская книга о Пушкине. О её объективном значении как вклада в пушкинистику, наверно, ещё будут говорить. Я же хочу сказать только о том, чем она была для меня, чем она обогатила моё восприятие великого русского поэта.

Существует тайна, или, по крайней мере, загадка Пушкина - для литературоведа, особенно не-русского: в чём, собственно, его величие, чем он заслужил то первое место, которое он, для каждого русского, занимает среди писателей его страны. У него мы не найдём ни той эпической широты, ни той философской глубины, ни тех открытий в области тайн человеческой души, которые обеспечили Толстому и Достоевскому их всемирную славу и их немеркнущее значение в истории мировой литературы.

Отсюда вывод, что заслуги Пушкина лежат целиком в области формы. Но этим как будто бы принижается его значение, и не объясняется его первенство. Книга Абрама Терца разрешала эту загадку, давала мне ответ на эти сомнения: искусство Пушкина в том и состоит, чтобы сделать из этой формы содержание, выражение самой глубокой и важной тайны художника - тайны самого искусства, суть которого в том, что оно преображает всё, чего ни коснётся, но не поддаётся определению, не сводимо ни к какому из предметов, которых оно коснулось.

Одним словом: книгу "Прогулки с Пушкиным" я воспринял не только как блестящее литературное произведение, но и как ключ к загадке великого русского поэта всемирного значения.

Поэтому для меня была полной неожиданностью и источником недоумения и удивления реакция части эмигрантской публики и общественности на появление книги. Когда, накануне её выхода в свет, я услышал от Андрея Донатовича и от Марии Васильевны некоторые опасения по поводу её читательского восприятия, я их отнёс к обычному авторскому беспокойству о судьбе своего детища.

Нельзя, конечно, говорить об отрицательной реакции всей зарубежной русской печати. Среди наиболее авторитетных эмигрантских критиков раздался, например, голос Владимира Вейдле, который, правда, не высказался прямо о "Прогулках с Пушкиным", но посвятил вышедшей одновременно книге "В тени Гоголя" полстраницы газеты "Русская мысль", называя книгу "большого значения исследованием о Гоголе" (2). О "Прогулках с Пушкиным" написал Марк Слоним, когда-то заступник Марины Цветаевой: в той же "Русской Мысли", он пишет об "исключительном потоке сверкающей прозы ...одного из самых замечательных, ярких и талантливых советских писателей нашего времени" (3).

К ним присоединились голоса новых эмигрантов. Обстоятельный и яркий разбор книги написала Н. Рубинштейн для Иерусалимского ежемесячника "Время и мы" (4). В редакторской почте "Русской Мысли" стали на защиту Синявского-Терца Виктор Некрасов (5) и Наталья Горбаневская (6). Но именно стали на защиту: преобладающий тон в русской эмиграции, и среди критиков и, насколько можно судить по читательским письмам, среди широкой публики, был не то, что отрицательный, а резко осуждающий.

Не говоря даже о крайне грубой статье некоего Ю. Павловского, вызвавшей уничижительный ответ Н. Горбаневской, тон задавали такие видные представители литературы первой эмиграции, как Сергей Жаба, председатель парижского Союза русских писателей и журналистов, напечатавший в журнале "Вестник" статью "Терцизированный Пушкин" (7), и Роман Гуль, главный редактор нью-Йоркского "Нового Журнала", в котором он опубликовал статью под красноречивым заглавием "Прогулки хама с Пушкиным" (8). Правда, в начале статьи он, благопристойности ради, оговаривается, что слово "хам" употребляет в библейском, а не бытовом смысле. Но весь смысл статьи в том, чтобы свести его к словарному значению нарицательного, обозначающего "грубого, наглого, невоспитанного человека, готового на всякие подлости".

Перечитывая эти статьи, прежде всего поражаешься их абсолютному "непопаданию": обе они придают книге Синяского-Терца смысл обратный тому, который сегодняшнему читателю так и бросается в глаза: "Говорят: глумление и поругание пушкинского образа, пишет С. Бочаров, - а я читаю и вижу: апология и восторженный дифирамб" (9). В панегирике Пушкину они видят пасквиль на поэта. Цель книги, задуманной как прославление, в лице Пушкина, самого принципа искусства в своём чистейшем виде и наивысшем проявлении, они видят в том, чтобы развенчать, опорочить, осквернить великого русского поэта.

За таким "ниспровержением" Пушкина, им чудятся две возможные мотивировки. Первая, в которую они сами не очень верят, - зависть писателя Синявского к славе великого Пушкина. Более серьёзной может показаться вторая: ненависть ко всему русскому, "русофобия", избравшая своей целью гордость русского народа, наивысшее достижение русской культуры. Этим Синявский будто бы заслуживает название "предателя", которым его заклеймил Жаба, и обвинение в подсобничестве советской власти, ибо, как пишет В. Порудимский : "те, кто принижают имена Пушкина, Гоголя и Чехова отнимают у нас щит и меч. И вооружают большевиков" (10) . Это обвинение, к сожалению, поддержал Александр Солженицын, который, увлечённый борьбой с мельницами "русофобии", нашёл в книге, которую он вряд ли как следует прочитал, лишний повод для вражды к "плюралистам" (11).

К обвинению в "объективной" причастности к миру коммунизма сводится центральная мысль статьи Романа Гуля о "хамстве" Абрама Терца. "Хам", для него - это человек, воспитанный советской системой: "О советском хамстве, о советском охамлении и оживотнении человека" говорит покушение на святыню, совершенное Синявским своей книгой о Пушкине. Некий Сергеев, читатель "Русской Мысли", видит даже в "Прогулках с Пушкиным" "типично советское понимание Пушкина" (11).

Для любого непредубеждённого читателя совершенно очевидно, что авторы этих высказываний, и в частности писатели Сергей Жаба и Роман Гуль просто не прочитали "Прогулок с Пушкиным": то есть не прочитали книги, как целостного произведения, а только слова, отдельные образы и выражения, из которых она составлена: они остались на поверхности текста, не утруждаясь проникнуть в его содержание. Перед нами пример того, что Юрий Манн удачно назвал "фасеточным зрением": "мы реагируем, - пишет он, - не на смысл целого, а на слова и словосочетания" (13). Он имеет в виду людей, воспитанных на советской фетишизации слова, но захватывает шире: такая ошибка зрения свойственна всем людям, привыкшим к штампам, за которыми они уже не видят самих явлений. Вся аргументация обвинителей Синявского построена на нескольких выхваченных из контекста словах или фразах, прочитанных буквально, без учёта характерного для такого произведения образного строя языка. Так, часто цитируемая фраза: "На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвёл переполох", - может возбудить негодование только у читателя достаточно наивного, чтобы её понять буквально, вместо того, чтобы видеть в ней образ, ярко и метко указывающий на влияние лёгкой, фривольной (в частности, французской) поэзии и на образование поэтического стиля Пушкина, и, через него, на развитие русской поэзии вообще. То же можно сказать о формуле "пустота - содержимое Пушкина" или о сравнении поэта с вурдалаком: стоит только вернуть их в свой контекст, чтобы понять, что они не содержат ничего оскорбительного для поэта, а наоборот, передают в образной, хотя и парадоксальной форме, то высокое представление об искусстве, которое Синявский-Терц связывает с именем Пушкина.

Этими выхваченными из контекста цитатами, Жаба и Гуль сумели запугать таких почтенных и авторитетных критиков, как Глеб Струве, который в письме в "Русскую Мысль", признавался, что, хотя он сам книги не читал, статья Сергея Жабы позволяла ему создать себе о ней достаточно ясное, и, конечно, крайне отрицательное мнение.

Слепоту и глухоту преобладающей части эмигрантской "общественности" к подлинному значению Прогулок с Пушкиным, её неумение учесть художественную специфику книги, чтобы добраться до её истинного содержания, можно отнести на счёт низкого уровня поздне-эмигрантской литературной критики, не выдерживающей сравнение с такими величинами, как Адамович, Вейдле, Мочульсклй или Бицилли.

Но есть и другая, более глубокая причина, связанная с самой фигурой Пушкина и местом, которая она занимает не только на русском культурном горизонте, но и в русском национальном сознании. Пушкин - фигура эмблематичная: в ней сказываются традиционные фетишизация и сакрализация культуры, и в особенности литературы, в русском сознании. Фетишизация - это замена явления его знаком. Фетишизированный Пушкин - не поэт, а памятник культуры. Его произведения отсылают нас к этому памятнику ещё прежде, чем мы успели их прочитать невооружённым глазом, как простые читатели - настолько, что нам уже трудно их воспринимать непосредственно, эстетически, как явления живого искусства, а не застывшей культуры. Сакрализация же превращает явление в святыню, отношение к которой строится на вере и отключает разум, и становится мерилом абсолютного добра и зла.

Пушкин как гениальный поэт и основатель русской литературы нового времени естественно стал самым неоспоримым предметом такой фетишизации и сакрализации. Любая попытка подойти к нему не как к памятнику и не как к святыне, освобождая его творчество от связанных с ним в нашем сознании устойчивых, застывших представлений, и от религиозного пиетета к его личности, легко воспринимается, как покушение на святыню. Отсюда необычайно страстный, даже яростный тон полемических выпадов Жабы или Гуля, напоминающих погромные статьи Аркадия Васильева и Зои Кедриной накануне и во время процесса Синявского и Даниэля: это сходство показывает, что затронута в обоих случаях не идеология, а подсознательная область неприкосновенных "табу", общих советскому и эмигрантскому "среднему читателю".

Заслуга Синявского-Терца в том, что он первый за долгое время такой фетишизации и сакрализации, усугублённой советской идеологией, превратившей её в политическую ортодоксию, дерзнул обойти эти застывшие представления, застлавшие истинный облик великого поэта, и подойти вплотную не только к отдельным произведениям (что иногда делалось и до него), а к Пушкину как целостному явлению, подлинному чуду поэзии.

"Второй суд над Абрамом Терцом", проходивший в эмигрантской прессе после выхода "Прогулок с Пушкиным", по-видимому не завершён: по крайней мере он ещё продолжался в 1989-м году, когда Горбачёвские "гласность" и "перестройка", наконец, позволили познакомить с книгой русского читателя на родине. Публикация одного отрывка в журнале "Октябрь" вызвала бурю в Союзе писателей Российской федерации (и, по-видимому, и в читательских кругах), и даже временное снятие главного редактора.

Правда, скоро последовавшая полная публикация книги в "Вопросах литературы" и дискуссия, проведённая затем журналом вместе с Институтом мировой литературы позволили, наконец, сделать её предметом серьёзного, трезвого обсуждения, с участием известных литературоведов и критиков, как Юрий Манн, Сергей Бочаров, Серго Ломинадзе, Игорь Золотусский, Инна Роднянская, Алла Марченко. Это сказалось на общем уровне обсуждения, выгодно отличающее его от эмигрантской реакции. Не все выступления были до конца свободны от благочинно-смущённой реакции на стилистические вольности Абрама Терца в обращении к Пушкину, но большинство участников сумели оценить художественную специфику книги, её оригинальность, меткость её наблюдений, и, иногда оспаривая концепцию Пушкина или даже концепцию искусства, за ней стоящую, отметить её значительность и указать на то новое, что она вносит в понимание поэта и в объяснение того исключительного места, которое он занимает в русской литературе.

Правда, в нескольких выступлениях снова прозвучали обвинения эмигрантской прессы 76-ого года, в "русофобии" (А. Казинцев), в "советскости" (с сочувственной ссылкой на пресловутую статью Романа Гуля: Сергей Куняев). К ним, хотя и на более высоком интеллектуальном уровне, к сожалению, в конце концов, присоединился заслуженный пушкинист Валентин Непомнящий. Возражая в своём заключительном слове, выступившему перед ним Дмитрию Урнову (14), единственному из "противников" Синявского-Терца вовсе отказашему ему в таланте, он этот талант признаёт, приводя в начале своего выступления несколько примеров "великолепной зоркости взгляда, глубины, перспективности и поэтичности многих мыслей, наблюдений и формул" (15) . Но талант этот - от лукавого: "неоспоримая талантливость эта - запачкана", утверждает он, и на книге "лежит печать морального изъяна", о чём свидетельствует сама "бесцеремонная" форма книги, её предельно свободная, "раскованная" стилистика. Автору, по мнению Непомнящего, безразлична истина: он ценит только игру, где всё дозволено. "Спасаясь Пушкиным" он на самом деле спасается за его счёт. Делая вид, что восхваляет, и даже превозносит Пушкина, он на самом деле его только использует для демонстрации своего "я": «Любви к Пушкину здесь нет: то, что автор принимает за любовь, есть чувство извращённое, замыкающееся на "я"», в частности, "творческое "я"". Любовь Терца-Синявского к Пушкину - это только "захребетничество и вампиризм". Таким образом, обвинение в покушении на великого русского поэта, принимая более изощрённую форму, всё же остаётся в силе. Право бескорыстной любви к истинному Пушкину Валентин Непомнящий оставляет за собой.

Очевидно, что тут спор идёт между двумя концепциями Пушкина. С Пушкиным-художником дано и позволено "гулять" тем, кто причастны его тайне, то есть тайне искусства. К Пушкину, как "народной святыне", представителю "святой" литературы, который дорог Валентину Непомнящему, нельзя подойти без определённого церемониала, утверждённого двумя веками "пушкинистики" и пушкинских торжеств, монархических, коммунистических и "православных". Вряд ли этот Пушкин когда-нибудь станет тем всемирным поэтом, которого сумел нам открыть Андрей Синявский.

Примечания

© M. Aucouturier

|