Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ

Стихи

Вступительный очерк и публикация Веры Калмыковой

Поэзия и "тайна личности":

случай Сигизмунда Кржижановского

Настолько-то я поэт, чтобы не писать стихов.

С. Д. Кржижановский. Записные тетради Среди неосуществлённых замыслов Сигизмунда Кржижановского - "История ненаписанной литературы". Его собственное творчество - глава другой истории: литературы ненапечатанной. Точнее - не напечатанной при жизни. Ещё точнее и с несколько другой стороны - напечатанной, но поздно. Большой вопрос: как изучать его наследие, в какую именно фазу литературного процесса его определить? Туда, где протекала его жизнь, писались новеллы, и где он не стал ни голосом, ни словом, разве что для избранных, в лучшем случае "писателем для писателей", этаким литературным "Чёрным квадратом"? Или в конец ХХ века, где он явился автором актуальным, влияющим на читательское сознание, вырастающим в этом сознании?...

Как бы там ни было, публикация его прозы началась, как всем известно, с 1989 г. Но в архивном хранении (РГАЛИ, ф. 2280, оп. 1, ед. хр. 71, 72) содержатся и его стихи, часть из которых ныне также вышла отдельной книгой (С. Кржижановский. Книжная душа. - М.: Водолей Publishers, 2007. - Малый серебряный век *).

Две архивных "единицы" содержат далеко не весь корпус стихов Кржижановского (об этом чуть ниже; в книгу вошли также тексты, созданные значительно позже, некоторые датируются 1930-ми годами. Они приводятся по следующему изданию: Сигизмунд Кржижановский. "Страны, которых нет": Статьи о литературе и театре. Записные тетради / Сост., предисловие, примечания В. Г. Перельмутера). Здесь, согласно авторской датировке, в основном подборки 1911-1913 и до 1918 гг. (стихи свои он частично публиковал в Киеве, частично - готовил для печати). Но как раз "авторской датировке" абсолютно доверять и не следует: одни и те же тексты, оказываясь в разных контекстах при попытках самого Кржижановского составить "книгу стихов", им самим "подписываются" то так, то этак. Поэтому, кстати говоря, в "Книжной душе" даты были сняты. "Авторскую волю" составитель трактовал иначе - быть может, слишком произвольно: стихи должны были составить именно "книгу", то есть "единый и целостный (в духе символистов) текст". Много раз переделывая возможные "циклы" или "отделы" желанной книги, Кржижановский сам открыл исследователю возможность проявить столь высокую степень своеволия.

Композиция "Книжной души" выстроена по аналогии с композицией "Сказок для вундеркиндов" - первой прозаической книги, подготовленной Кржижановским. Сходство тем, мотивов и образов, а главное - фабул в стихах и "сказках" разительно, однако об этом следует писать отдельную статью, а не рассуждать вскользь. Переклички стихотворений с прозой очевидны. Например, в "Лаврских курантах": "Кто-то тихо водит стрелки // Циферблата белым диском // И в секунд деленьях мелких // Ищет Вечность: Вечность близко". А в "Странствующем странно" герой путешествует на стрелках часов. Словосочетание "книжная закладка" стало названием и стихотворения, и новеллы. Метонимии "швы", "лобная кость", "циферблат", сопровождающие Кржижановского-прозаика вплоть до последнего дня его писательской жизни, впервые возникают именно в стихах. Падающие от идей тени из "Magnus Con Templator" гротескно используются в "Стране нетов": "Правда, неты учат своих малых нетиков, что тени отбрасываются какими-то там вещами, но если рассудить здраво, то нельзя с точностью знать, отбрасываются ли тени вещами, вещи ли тенями - и не следует ли отбросить, как чистую мнимость, и их вещи, и их тени, и самих нетов с их мнимыми мнениями".

Возникает соблазн "откомментировать" прозу Кржижановского его ранними стихами. Как будто поводов для этого предостаточно; и всё же было бы логичнее - в данном случае - поступить наоборот, сделав прозу комментарием к стихам: хотя бы потому, что проза пришла позднее. Тогда станет заметно, как приращивались темы, как обрастали они, одна за другой, образным, звуковым, смысловым "мясом".

…"Занимаясь" тем или иным писателем, начинаешь чувствовать, как его обстоятельства - и творческие, и личные - начинают затягивать тебя в некий омут, в котором невозможно потонуть, но и освободиться тоже не получается. Самое опасное на этом пути - раздумья о том, что бы "он" подумал или сказал, если бы случилось то-то и то-то. Решать за другого человека некорректно, за мёртвого - некорректно вдвойне, за того же, кто сам за себя всё давно решил - абсурд. Но всё-таки… Всё-таки Сигизмунд Кржижановский, наверное, был бы рад, что стихи его выходят отдельной книгой. Свидетельств тому множество, явных - и неявных. Начнём с явных. Из письма А. Г. Бовшек от 11 августа 1933 г. о чтении пьесы "Поп и поручик": "7-го читал свою комедию в студии Симонова. Был весь коллектив (даже художник и музыкант). Успех был подготовлен, но все же превзошел мои ожидания. Хвалили меня и так, и этак. Но из всей кучи хвалений я отобрал в память два высказывания: 1) стихи и проза на одном уровне; 2) каждая, самая маленькая роль в пьесе индивидуализирована…". - Да, но что там за стихи? Куплетцы! Однако же…

В новеллы он включал свои стихотворения, "отдавая" авторство персонажам ("Поэтому", "Ветряная мельница"). Героев-поэтов у него великое множество: и в "Сказках для вундеркиндов", и в более зрелых - взять хотя бы "Возвращение Мюнхгаузена". Со словом в прозе он работал скорее как поэт, добиваясь не столько общей выразительности потока речи, сколько максимального выявления возможностей каждого элемента этого потока: "Явление мозга", говоришь ты? Но источник явления нахожу я в лени "я" ("Якоби и якобы"); "чудо, коснувшись кожи, до мушьей души не дошло" ("Мухослон"); "от смены стран вы будете страннеть" ("Странствующее Странно"). Оттого в прозу время от времени прорываются стиховые фрагменты: "Подошвы башмаков успели вмёрзнуть в снег" ("Возвращение Мюнхгаузена")...

Довольно неожиданно поэтические амбиции Кржижановского отчасти реализовались в последнее пятилетие его жизни, когда прозы уже не было - переводами из Юлиана Тувима ("Апрель", "Черешня", "Зима бедняков", "Похороны", "Слово и плоть", "Вечер", "У окна", "Сорок вёсен", "Светозар"). Некоторые из этих переводов и шестьдесят лет спустя легко выдерживают сравнение с работами признанных мастеров жанра…

Среди косвенных свидетельств поэтических устремлений Кржижановского одно - наверное, самое важное, - бросается в глаза только тому, кто хотя бы немного работал в его архиве. Имеется в виду наличие тетрадей с черновиками стихов, бережно сохранёнными наряду с беловыми вариантами, предназначенными - хотя бы и в молодости, в 1910-е годы, - к печати. Здесь читатель вправе изумиться: ведь любой писатель хранит рукописи, которые своим чередом перекочёвывают в архив…

…но для этого нужно малое: предмет хранения. В данном случае - отсутствующий. Кажется, что Кржижановский, любитель "пешего хода", выхаживал свою прозу, удерживая её в сознании до полного "вызревания", а потом надиктовывал машинистке уже почти набело. Деньги на это у нищего писателя находились всегда: можно было отказаться от поездки на юг, от нового костюма, от еды… Но не от машинистки.

Из того же письма: "Нашел прекрасную машинистку: дороговато берет, но зато работать с ней одно удовольствие - схватывает налету. И живет она очень удобно - почти рядом со столовкой Горкома: это обстоятельство заставляет меня каждый день обедать. В дальнейшем, даже вернувшись к Анне Алекс<андровне>, хочу не порывать связи и с этой машинисткой. Поезд о двух паровозах идет быстрее".

На ту же тему написана и новелла "Пропащий человек". Герой приходит к Марии Ивановне, "которая писала писателю его диктанты": "Сперва это была рецензия на какую-то книгу. Иглицын излагал, потом подсекал критическими крючьями, наконец встал и, шагая из угла в угол, бросал злые слова, грозя кому-то большим пальцем правой руки". Это, без сомнения, - о себе.

Итак, именно благодаря стихам, бережно сохранённым их автором, мы видим почерк Кржижановского. Мы видим, как он работал над словом на листе. При взгляде на тетрадные странички можно понять, почему же выбор Кржижановского всё же пал на прозу, а не на поэзию. Дело в том, что типовой черновик поэта по преимуществу обычно представляет собой некоторую структуру, парадигматически организованный текст, проще говоря - лесенку слов, в которой ступеньки располагаются по вертикали: слово пишется, зачёркивается, над ним пишется следующее, снова зачёркивается итд., до достижения искомого результата. Кржижановский работает по горизонтали, подписывая новое слово в строку вслед за зачёркнутым…

Чужие черновики привлекали его чрезвычайно. В 1925 г. вышел "Словарь литературных терминов", для которого Кржижановский написал одиннадцать статей. Среди них "Черновик", родившийся, как пишет в комментариях к четвёртому тому Собрания сочинений С. Д. Кржижановского Вадим Перельмутер, из раздумий над "анализом зачёркнутого" в рукописях Толстого, Пушкина, Гоголя, Достоевского... Определение говорит о пробной записи "литературно оформляющегося текста", "необелившемся" "от описок, пропусков, разночтений, шероховатостей стиля и ошибок" "чёрном тексте", подлежащем дальнейшей авторской редакции. Говорится об эволюции понимания ценности черновика: "До второй половины XIX века… полагали, что авторизованный окончательный печатный оттиск почти обесценивает несовершенные тексты черновиков. Но постепенно легенда об "окончательности" текста, как бы оттеняющего своей завершённой "оттиснутостью" беспокойно движущиеся, борющиеся за бытие буквы черновика, стала терять свою убедительность. Творческий процесс имеет начало, но не имеет конца, и если, обычно, он бывает остановлен извне, в силу чисто практических нужд (напр<имер>, нельзя исправлять отпечатанное), то изнутри он продолжает длиться… Таким образом, расширяя понятие "черновика", можно утверждать, что никакое творчество не выходит за его пределы, что все самые образцовые произведения лучших мастеров лишь более или менее выправленные черновики… Жизнь живой буквы, как и жизнь живой особи, останавливает обычно не завершённость, а… смерть". Это - тоже о себе. Тем более что "правку" в сочинения вносят и те произведения, которые появляются позже.

Смерть автора, в таком случае, - и смерть текста; пока жив автор, произведение есть нечто живое, органическое, становящееся, а не ставшее; окончательное становление означает, что тексту положен предел - причём положен извне, насильственно. Одна из архивных тетрадей стихов, озаглавленная "Философы" (РГАЛИ, фонд 2280, оп. 1, ед. хр. 71), недаром имеет эпиграф, который Кржижановский не забыл, и будучи "зрелым" писателем: "На библиотечной полке одною книжкой стало больше: не оттого ли, что на земле - одним человеком меньше?".

В идеале (если можно предположить реальное, а не метафизическое, бессмертие автора), произведение никогда не оказывается закончено. Но, против ожидания, такое бессмертие - это скорее дурная бесконечность, чем бесконечная радость бытия: "Последний метафизик Гамлет - сплошное бытие нельзя убить, и небытие пронизано снами - ужас бессмертия" ("Записные тетради"). Что же касается "законченности" или "незаконченности", то в новелле Кржижановского "Спиноза и паук" говорится: "досоздано до конца" может быть только то или тот, кто обладает "великой привилегией… - свободой от мышления". Кстати, и у героев прозы Кржижановского не всё просто с разного рода "лабораториями": они или пишут сразу "набело", или рассказывают свои истории без всякой подготовки и претензии на то, что рассказанное будет записано. Прямо скажем, - нет лабораторий…

В том же "Черновике" читаем: "в последние десятилетия работа научной литературной критики предпочитает изучение процесса творчества анализу его продукта. Произведение мастера рассматривается как непрерывно движущееся от черновика к черновику, через корректуру и тексты изменяющихся ("исправленных") изданий".

Быть может, это и есть - для "продукта" - ужас сплошного бытия.

Смерть текста, таким образом, - ещё и в бесконечном изучении его жизни, а не его самого. Интересно, как отреагировал бы Кржижановский на современные текстологические экскурсы - допустим, в поэзию и в рукописи Мандельштама... Предположить можно, прочитав новеллу "Рисунок пером": она о "жизни" текстов Пушкина.

Настоящее бытие написанного - в сознании читателя, "замкнувшего представления в буквы": "читатель… должен подражать переплётчику, собирающему разные листки книги в одно; читая же книгу звуковых образов (поэзия), он должен невольно превращаться как бы в наборщика книги, медленно, буква за буквой, перенабирая в своём сознании данный текст" (ст. "Читатель").

Сохраняя черновики стихов, Сигизмунд Кржижановский предоставляет читателю возможность соучастия в творческом процессе.

Но и другое; мне всё кажется, что здесь человек сгорел, что идиосинкразия к собственному почерку несколько шире и значимее, чем какая-нибудь "причуда". Ведь стихи хранят одну из "тайн личности" Кржижановского - из области "быта" начальной, киевской поры, свидетельства о которой он по мере сил уничтожал. На одной из ранних фотографий молодой поэт запечатлен рядом с двумя дамами - не жена ли с тёщей? - и крайне трудно узнаваем: так, вероятнее всего, и выглядело его "не я". Неудачная первая женитьба - может быть, она тоже "черновик"? И сатирическое стихотворение "Молодожёны" - не к самому ли себе обращено? И профессиональная деятельность, мягко говоря, повидимому, нелюбимая, не описана ли в новелле "Чути-чути", герой которой работает с чужими почерками, проверяя подлинность подписей? Не тогда ли, по странной ассоциации "почерк - ложь", написанное пером стало перекликаться с ощущением какой-то глобальной жизненной неправды, в которой всё не так: и семья, и занятия, и служба? Не стало ли письмо по каким-то странным линейным законам мышления - метонимией всей его дописательской жизни, от которой он старался избавиться?.. И тогда страсть к чужим черновикам - прежде всего человековедческое любопытство: к тем, для кого писать рукою не означает "лгать"…

Это весьма произвольное доущение можно принимать или не принимать на веру. Бесспорно другое: сам Кржижановский хотя бы отчасти понимал свои стихи как некоторый черновик, пролог, пробные записи. Сам он повёл себя в этом смысле вполне определённо: недаром же половину сшитой вручную тетради "Копилка образов" составляют стихи.

Не забудем, что русский язык для Кржижановского - не родной. Он ложился "поверх", если не "поперёк", польского, на котором говорили в семье, и немецкого, на котором писали Кант или Фихте, спутники юности Кржижановского, выбиравшего "между Кантом и Шекспиром", то есть между философией и литературой - и выбравшего не сразу и не без тяжёлых сомнений. Замысел книги о стихах философов автобиографичен, поздний замысел работы о стилистике философских трудов - своеобразная дань "оставленной" музе.

Заниматься поэзией - значило "уроднять" себе слова русского языка. Но "сделать родным" для Кржижановского - в отличие от многих других писателей, которые, осваивая русский, отклонялись от своей "языковой отчизны" или "биографии", становясь в результате блестящими стилистами, - вовсе не значит "отказаться от родного". Женские рифмы-окончания в "Лаврских курантах" или в "Мумиях" отзываются польской "ударностью" предпоследнего слога. Из того же языкового источника - тяготение к инверсиям: в польском это - норма, в русском - приём и способ "деавтоматизировать", "оживить" слово (см. об этом у Брюсова или у Шкловского). Дело здесь не в "преодолении" родного языка (надо сказать, проблемы "преодоления" в творчестве Кржижановского вообще не существовало, поскольку он всегда брал своё там, где находил, ни от чего не отказываясь, тем более - от родного языка и его возможностей). И не в выработке собственной "стилистики" (в "Записных тетрадях" читаем: "Бог не в стиле, а в правде"). Речь идёт, скорее, о возможности сделать слово в литературе максимально насыщенным по смыслу; подобное встречаем у Мандельштама, который сам себя называл "смысловиком" (тема "Кржижановский - Мандельштам", как говорится, "ждёт своего исследователя", равно как "Кржижановский - Брюсов"). И стихи, скорее всего, стали тем рычагом, без которого махина выбора не была бы сдвинута с места: ведь "святое" поэтическое ремесло в начале 1900-х годов было признано первейшим, и оставить ради него философию означало лишь отдаться высшему началу культуры.

В литературоведении узаконено явление "проза поэта". Симметричная "поэзия прозаика" - штука более сложная; Валентин Катаев отчаянно радовался, когда Мандельштам хвалил хотя бы "одну-две настоящие строчки, и это было праздником и наградой". Не забудем, что одессит Катаев осваивал русский литературный язык также как не вполне родной. Стихами начинали Алексей Толстой - Горький - Каверин - Платонов - Олеша - Катаев - Грин - Домбровский…

И кто, в конце концов, возьмётся отрицать, что стиль Шкловского, эти краткие, ёмкие фразы и абзацы, возник не из стремления подражать поэтической речи?

Поэтические занятия помогли Кржижановскому постичь природу языковой пластики - и ритма, который, как он понял, по природе своей был прозаическим, вернее - органичным его прозе. Пластика же, в свою очередь, работала - на смысл.

В стихах говорится о поиске "красоты невоспетой, несказанных слов", желании "петь (не писать "петь")", о борьбе со словами за слова. Собственно, это - одна из тем "Сказок для вундеркиндов" (а позже - и "Клуба убийц букв"). Мучительная проблема: равны ли слова - миру; соответствует ли имя - вещи; можно ли жить среди слов, или они - только фикция, мнимость, тени, не отброшенные от предметов. Мало того, что в сознании существует не мир, но лишь его "отсвет смутный" (стихотворение "Миросозерцание под пулями"); так что же, он в придачу - ещё и несуществование? Тогда "за что вещи и люди наказаны именами?" (новелла "Фу Ги"). В новелле "Поэтому" герой, отказываясь от поэзии, от сферы возможностей, "бы", ради, как ему кажется, "бытия" (оборачивающегося довольно пошлым "бытом"), размышляет: "Как это странно… Давно ли казалось, что Митти потеряна. Навсегда. И вот завтра я назову её, не "назову" (проклятая привычка), а завтра она будет подлинно, вещно будет моей". Здесь внимание берёт на себя определение "вещно". В стихах недаром появляется "Исшёптанное мириадом уст // Земное ветхое люблю" - между прочим, с особой смысловой нагрузкой на страдательном причастии, характерной для стиля Кржижановского - зрелого прозаика.

В "Квадрате Пегаса" центральный персонаж постепенно превращается из поэта в обывателя. Для Кржижановского такое превращение знаменует смерть души. Этапы "умирания" обозначены словами-названиями главок новеллы: "звёзды", "гнёзда", "сёдла", "отцвёл", "приобрёл", "надёван", "запечатлён". В. Перельмутер уже отмечал, что все они суть исключения ("писать через ять") и в учебниках, для удобства заучивания, помещались в форме простенького стишка. Выбрав этот путь, герой не выходит за пределы "гимназического", "сугубо житейского" опыта и полностью этим опытом исчерпывает себя. "Исключения" становятся незыблемым "правилом".

В "Якоби и "якобы"" философ спорит о смысле бытия со словом, скорее даже - в контексте новеллы - словечком. Оба произведения - столько же о приключениях людей, сколько и слов; последние "всего-навсего" обретают собственную личность. По такой же логике пальцы пианиста, убежавшие от своего хозяина, могут жить самостоятельной жизнью ("Сбежавшие пальцы"), отчуждаясь от "владельца".

Но воплощение не отменяет страха писателя перед фиктивностью мира, перед тотальным "не-я". Существовать в нем нельзя. Если слова - фикции, то лучше уйти в "То и Тишину". Иначе мир, которого нигде нет (есть только отдельные вещи), и слова, которыми говорят и которые не говорят, помешают Тишине входить в человека и рисовать бесконечные вопросительные знаки (новеллы "Фу Ги", "Старик и море")… Тишина сродни смерти, которой Кржижановский-автор не боится. Но соотносится ли смерть с вечностью, в которой всё - звучание? А звучания Кржижановский желает и ждёт - от явлений, от вещей, от слов - в одинаковой мере.

Избавиться от муки бесконечного сомнения для Кржижановского было возможно, только найдя жизненность в словах. Звучащий, фонетически активный язык поэзии помог преодолеть барьер между собственным "я" и "я" того языка, с которым автор связывал в 1910-е годы свою жизнь: с русским. В стихах заметно, как преодолевалась инерция чтения немецкоязычных текстов - об этом свидетельствует фонетика, тяжеловатая для российского слуха: "Затылок втиснул я в спинку дивана; // Как за лезвием плуга, - // За мыслью бреду".

Кржижановский-поэт пребывает то в мире сатиры, где его безусловный кумир - Саша Чёрный, то в мире романтико-символическом, в котором царит фигура Андрея Белого. По причудливой ассоциации Белый для Кржижановского связан с немецкой мыслью и немецкой сказкой, мифом, братьями Гримм и Вагнером. Между "Чёрным" и "Белым" располагаются, например, Анненский и Фет: в стихотворении "Книжная закладка" стих "Огни бенгальские заказаны…" отзывается Анненским, его трагическими "Трилистниками". А "Изъезженное гаммами пьянино…" - криво-зеркально отражённое "Рояль был весь раскрыт…".

Стремление к циклизации, в высочайшей степени свойственное поэтам рубежа XIX-XX вв., характерно и для Кржижановского. Составляя в 1913 г. предполагаемый сборник (именно сборник, а не книгу!), он выделяет в ней такие: "Город" (чрезвычайно зависимый от тематически близких писаний Брюсова; вообще "брюсовский след" в поэзии Кржижановского виден невооружённый глазом), "Над мигами", "Тупик", "Путевая карусель", "Кривые улыбки", "Мечты и сны", "Меньшая братия", "Так себе". Самый обширный, конечно, "Философы". И снова здесь - не заимствование, но проявление цикличности мышления, которая потом обернётся "авторским" составлением прозаических книг как "циклов".

Игра литературными именами превращается в игру понятиями, "методами, течениями и направлениями" современной ему словесности. Русский писатель, Кржижановский - благодаря изначальной языковой ситуации - европеец по всем признакам. Недаром в 1920-1930-е гг. его основные литературоведческие штудии - о Шекспире, Шоу, Свифте.

Не все стихи Кржижановского отвечают строгим критериям "творчества и чудотворства". Но даже в этих случаях их стоит читать, чтобы понять его принцип работы со словом: о причастиях уже говорилось, нужно заметить и деепричастия (какое-нибудь "ввившись" и ему подобные). Наиболее слабые стихотворения - как раз те, которые явно подражательны (Блоку, Брюсову, тому же Саше Чёрному). Но и в них бывают замечательные строки: "Тихой поступью поступков // Мы подходим к бытию" ("Circulus vitiosus").

…Представим на минутку, какой интерес вызывали бы у нас стихи - ну, хотя бы Достоевского. И какими они могли бы оказаться…

Впрочем, художника, который писал бы сплошь шедевры, природе до сего дня не посчастливилось породить. А в лучших стихах Кржижановского возникает то самое главное, без чего не бывает искусства: художественный мир, авторская уникальная реальность, картина мира, которая обладает эстетической природой и которая - вне зависимости от "зрелости" или "незрелости" автора - в его поэзии уже есть. Всегда при чтении подлинного возникает призрак иного мироздания, чем то или те (учитывая прежний читательский опыт), в которых ты существовал доселе. "В день Благовещенья природа почивает: // И звери спят в норах и травы не растут; // На срывах скал гнёзд птицы не свивают, - // Лишь мысль философа свершает вечный труд" - вот одна грань этого мира. Вот другая: "- Если ты поэт, то слышишь в час бессонный // Вздохи тайных слов, гонимых из души. // Там, на мостике, над тишиной бездонной, // Все свои слова… останови". "…О, слёзы старины, уснувшие меж трав // Под мерный плеск ручьёв и звон шмелиных песен - // Любовь в вас умерла, словами отсверкав, // И по зигзагу букв ползёт неслышно плесень": это третья…

Поэтическая реальность Кржижановского обладает степенью досозданности, необходимой читателю для того, чтобы он мог сказать поэту: "Я дышу воздухом твоего мира".

Разумеется, такая реальность вряд ли может быть досотворена до конца.

* - С книгой этой - ситуация парадоксальная, можно сказать, в духе автора ее: многие читатели-почитатели Кржижановского, узнав, что тираж книги - 100 (сто) экземпляров, даже и не пытаются ее приобрести, полагая, что попытка заведомо безнадежна. И напрасно - заказать книгу можно по адресу:

agathon@humanus.ru

Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ

Стихи

Лаврские куранты

Восемь звонов нисходящих,

Точно дальний плеск причала,

С высей в сумрак улиц спящих

Башня, бросив, замолчала.

Нисходящих восемь звонов:

Так Глубинное Начало,

Цепью никнущих эонов,

Мир роняя, прозвучало.

Кто-то тихо водит стрелки

Циферблата белым диском

И в секунд деленьях мелких

Ищет Вечность: Вечность близко.

Монастырь. Шум ветра чёток.

(Слышен ли там в кельях низких?)

Там, где пальцы в звеньях чёток

Ищут вечность - Вечность близко.

Близко… К сердцу вдруг нагнулось

То, что выше слов всех мелких:

- Это Вечность прикоснулась

К острию секундной стрелки!

Сумерки

Густеют сумерки. Ползут в усталый ум,

Туманом влажным и холодным,

Сплетенье серых чувств и звенья бледных дум…

Хочу их разогнать усилием свободным, -

Но воля тупо спит. Всё сумерки густей…

Туман поёт в душе тоскливо и уныло.

Вдруг вспыхнут отблески неведомых огней!

Всё это, помню я, когда-то… раз уж было..

И в душу вновь пришло -

И сумерки густей.

* * *

В душе, как в нетопленной комнате.

А ведь жизнь - неуютная штука:

Сегодня тоска, завтра скука…

И всё.

Сижу над книгой, нравственно зябну:

Разве строчками можно сказать? -

- Можно лгать, да… талантливо лгать -

Это всё.

Так бушует, так хлещет наш "стиль"!

Так бездвижен душевный наш штиль.

Так бескрыла тоска…

* * *

Море цвета лакмуса.

В небо рвутся скалы.

На скамье, у кактуса,

Кто-то сел устало, -

Кто-то, огорошенный,

Синих волн блистаньем.,

Гость почти непрошенный

К жизни мирозданьем.

И в душе на ролике

Слово "я" вертится.

Угрызенья - колики:

В них душа ютится.

……………………..

Ты противен кактусу,

Гадок волн прибою!

В море цвета лакмуса

Брякнись головою.

Молодожёны

Молодожёны (с глазами как сливы в блаженства компоте)

С ними мамаша в пятнистом капоте:

Влезли в купе.

В угол зажали меня чемоданами,

Саки на полках, узлы под диванами -

Едем.

Что-то шептал он - она хохотала,

И, отвернувшись, мамаша жевала

Грушу.

Ручку ей сжал он - и тихо стыдилась…

Если б мамаша куском подавилась!

О, если б!..

Роюсь в rugsack'е: словарчик - заметки,

Книги: мечты в коленкоровой клетке…

Скучно.

Песню вагоны бессловную пели.

Медленно сумерки вкруг засерели.

Скучно.

Молча глядел я в померкшие дали:

Сумерки звёзды "для них" зажигали…

………………………………………

Ну конечно - "для них"!

Дачная опушка

Меж глупо-ярких крашеных дачек,

Рояльного скрежета, лая собачек,

По змеистой вязкой тропинке,

Макая в лужу ботинки,

Иду я к лесу.

О, ты, жуть дачных опушек!

В гамаках спят трупы жёлтых старушек.

В траве жестянка, блеск битой бутылки,

Застыли над книгами чьи-то затылки;

Хрипят мордастые - сытые мопсы;

По бумаге зелёным трут Шишкины -

Жёлтым трут Ропсы.

Мимо. - Пискнула птичка. Стучат нудно дятлы.

Ветер чешет деревьям зелёные патлы.

Меж стволов сплошь синеют-алеют капоты.

И горько-горько мне:

Зажмурив глаза, сижу над лужицей.

Ах, над лужицей так сладко тужится -

На мокром пне.

И я

О вы, воспетые, тысячу раз уж воспетые,

"Ивы, над камнем могильным склонившие ветви свои"…

Вот бы и мне рассказать, по-старинному грезя и сетуя,

Как мои думы склонились, "как ивы, над тишью земли".

Дайте и мне погрустить о ветвях, наклонённых над дёрном,

В ветре молитву творящих шёпотом тонких листов.

Критика: "Старый мотив, плагиат, стих шаблонен, не нов" -

Где же мне взять красоты невоспетой, несказанных слов?

Да разве слёзы мои лишь цитата?

Разве страданье моё - плагиат?

Нет. Пусть над дёрном, скорбя об утрате,

Ивы плакучие - ветви бесстрашно склонят.

И буду петь (не писать "петь") рутинно, лениво

Старую-старую песню об ивах немых,

Что безутешно тоскуют у камня забытой могилы,

В чёрную тень оправляя блистанье лучей золотых.

Поэту

Меж душой и миром тишина:

Там, над тишиной, повис узорный мостик.

По его излому в мир идут слова,

Чтобы в плоть облечь там букв сухие кости.

Но пред тем, как в шумный мир сойти,

Долго, наклоняясь, стоят над тишиною:

Так влечёт прильнуть к молчащему покою.

Но перо, скрепя, толкает их в значки.

- Если ты поэт, то слышишь в час бессонный

Вздохи тайных слов, гонимых из души.

Там, на мостике, над тишиной бездонной,

Все свои слова… останови.

Стринберг

…Он ненавидел жизнь и проклял мысль людскую,

Любовь земли отверг и веру растоптал.

Тоской об Истине сжёг душу он больную,

И не найдя её - безмолвно умирал.

И лишь в последние, предсмертные мгновенья

Из гаснущей души блеснул сокрытый свет, -

Сказал он: "В гроб со мной пусть Книгу Откровенья

Положат.

В ней одной, быть может, есть ответ…"

Череп Канта

…долихоцефалической формы, несколько выше средней ёмкости…

Антропология

Из футляра костяного

Смертью вынут сложный мир,

И Ничто глядится снова

Сквозь просвет глазничных дыр.

Череп пуст: из лобных складок

Мысль ушла. Осталась быль.

Череп длинен, жёлт и гладок;

В щелях швов осела пыль.

Есть легенда: в этой тесной

Узкой келье в два окна

Десять лет жила безвестно

Явь, скрываясь в мире сна.

Что её из "Царства Целей"

Завлекло к земле, на дно?

В номер скромного отеля

(Тот ли, этот - всё равно)? -

Трансцендентные просторы

На "пространство" променяв,

В серых схемах a priori

Здесь ждала свобода - явь.

Всё что было - стало Былью.

Книги полны странных слов, -

Череп пуст, - и серой пылью

Время входит в щели швов.

* * *

На тихом кладбище, на мраморе доски,

Желтеет слов истёртых позолота.

Здесь тусклая любовь каракули тоски

Нескладно вывела у смертного излёта.

Там в высоте прозрачных тучек сеть,

Здесь травка бледная глядит из глины робко;

Ползёт на край креста и пробует лететь

На алых крылышках ввысь божия коровка.

…О, слёзы старины, уснувшие меж трав

Под мерный плеск ручьёв и звон шмелиных песен -

Любовь в вас умерла, словами отсверкав,

И по зигзагу букв ползёт неслышно плесень.

Академия (IV в. до Р. Х.)

Шаги и мысли отзвучали:

Сад Академоса закрыт.

На лёгких оттисках сандалий

Песчинки ветер шевелит.

Узором мозговых извилин

Аллеи бороздят весь сад.

Смешались в вере: дым кадилен

И загородных свалок смрад.

Издалека несут Афины

Тимпанный звон и флейтный свист.

В саду ж - священные оливы

К теням вечерним клонят лист.

И над извитием аллеи

Прозрачной вереницей эх,

Роняя ветрный слов доспех,

Кружат крылатые идеи.

Там глухо заперты ворота:

Но слышен ночью странный звук, -

Как будто бьёт о стены кто-то

Крылами, налетая вдруг.

В полночный час роняют ветви

В шуршанье трав - то вдох, то стон.

- Кто ключ хранит от сада-клетки?

- Тюремщик Вечности - Платон.

Схоласты (XIII в.)

В сером и чёрном, Бонавентура и Аквинат,

Меж блеклых дёрнов, вошли безмолвно в весенний сад.

Сад был раскинут вокруг капеллы у Сен-Дени.

Серый и чёрный, меж роз и лилий, тихо прошли.

Запела птица на дубе старом. Промолвил тихо вдруг Аквинат:

"Что ж комментарий Ваш de Sententiarum, любезный брат?"

Цветущих лилий запах вдыхая, ответил тот:

"Мысли, цветы ли, - всё, прозябая, к Богу растёт".

- И вдруг склонившись, с улыбкой скорбной,

брат Джиованни цветок сорвал.

- "Так и тебя…", - подумал чёрный, но не сказал.

Дорожка yже, тени чернее, и гуще сад.

Серый и чёрный шли вдоль аллеи: Бонавентура и Аквинат.

Magnus Contemplator (XIII в.)

В день Благовещенья природа почивает:

И звери спят в норах и травы не растут;

На срывах скал гнёзд птицы не свивают, -

Лишь мысль философа свершает вечный труд.

За слюдяным окном, в уединённой келье,

Над книгой и душой мыслитель наклонён.

Издалека, с квадратных башен Нейльи

Чуть доплеснулся Angelus'а звон.

В шести inquarto - Разум Августина;

"Тимей" и Библия; Боэций; "Sic et Non ";

В труд Аристотеля о четверопричине

Альберт Великий мыслью погружён.

"Quod est finalis Causa?" - он пишет,

И видит: тени пали от идей;

Из теней мы. И нас в волнах колышут

Удары Логоса немеркнущих лучей.

- "Sic credo, Domine". - Над шелестом страничным

Вдруг прошуршали взмахи зыбких крыл:

То дальний серафим с заззвездий безграничных,

Летя, шум крыл с шептаньем книжным слил.

Сказка о познании

Мне кажется порой, в час смутных размышлений,

Когда мысль сплющена бессильною тоской,

Что можно сбросить вмиг кошмар земных видений,

Лишь надо вспомнить что-то… мной забытое давно.

И ясен жизни путь: бежать в уединенье

От голоса людей, внушений лгущих книг

И вспоминать… Всё вспоминать, с растущим напряженьем,

Забытый свет, мной виденный лишь миг.

И вот настанет час, час тишины великой,

И в душу низойдёт познанья острый луч:

Услышу рост тогда я мхов на скалах диких,

Проникну в тьму земли и в сны летящих туч;

Постигну тайны я созвучья сфер небесных,

И мысли ангелов узнаю, не страшась;

Увижу в красоте незримо-бестелесной

Я сонм творящих сил, - в тот предреченный час!

И пусть сожжет тот луч глаза и мозг познавший,

Пусть Мудрость вечная убьёт трусливый ум,

- Приди, разящий миг, и дай в себе исчезнуть,

В тебе хочу найти я смерть бескрылых дум!

"Ныне отпущаеши"

Отпусти мою душу незримым лучом

Отлететь к тишине безглагольной…

Рассеки её, Боже, Ты смертным мечом,

Вознося к высоте Предпрестольной!

……………………………………..

Край пути. Сердце ранено отсветом дня.

Время кончилось с жизнию дольней.

Я иду, я иду… Не отвергни меня,

Дай прильнуть к тишине безглагольной…

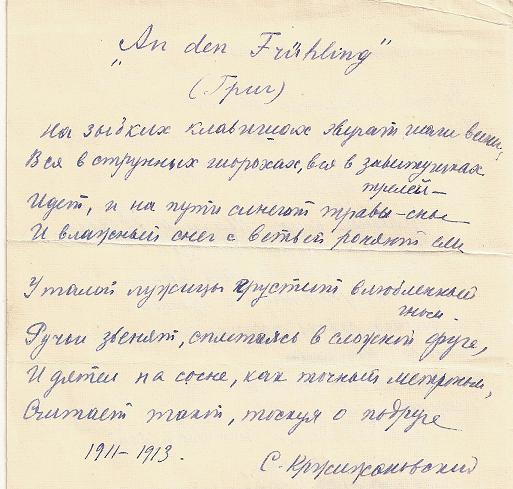

Ah, die Fruhlung

На зыбких клавишах звучат шаги Весны:

Вся в струнных шорохах, вся в завитушках трелей -

Идёт - и на пути синеют травы-сны,

И влажный снег с ветвей роняют ели.

У талой лужицы грустит влюблённый гном.

Ручьи звенят, сплетаясь в сложной фуге;

И дятел на сосне, как точный метроном,

Считает такт, тоскуя о подруге.

Автограф "Ah, die Fruhlung"

Saalfelden (Tirol)

На крыльце два грустных такса

Созерцают лужу.

В небе туч разбухших кляксы

Шлют вниз дождь и стужу.

Дождь бубнит по черепицам,

Бьёт по стёклам зданий…

Frau Wirtin тычет спицы

В скучное вязанье.

Вот соседские мальчишки

С визгом, писком, давкой,

Закатав свои штанишки,

Пляшут над канавкой.

Сам Herr Wirt, пиджак сняв новый,

Стул придвинув к свету,

Изучает, подняв брови,

Старую газету.

Эригена (IX в.)

"И в день седьмый Господь от дел своих почил".

Interpretatio: возник покой в вещах.

Седьмой день - тишину низвёл и поселил,

Низвёл и поселил и в криках и в лучах.

С тех пор слова людей звучат и не звучат;

С тех пор у синих звёзд надломлены лучи;

И мудрый говорит любви своей: "молчи";

"Да будет" отошло и близится "назад".

Всё крепнет Тишина; всё ширится в вещах:

То к розе вдруг припав, прозрачный пурпур пьёт,

То слово на устах дрожащее убьёт.

Всё крепнет Тишина. Всё ширится в вещах.

Всё крепнет Тишина. Я верю - близок миг -

И в безответности умрёт последний крик,

И духи и тела - всё канет в глубину

И будем слушать мы Господню Тишину.

Предчувствие

Скоро услышу тебя, Чёрный Лебедь, в душе опустелой, -

Ты пропоёшь мне в тот час о безумья безвестной стране.

Мысли, как блики огней, заблудившихся в топкой трясине,

К зовам той песни прильнут и исчезнут в едином огне!

В ночи бессонные мне уже слышатся шелесты крыльев:

Близится медленный лёт Чёрной птицы, несущей печаль…

Кладбище вечером

(May er hofen)

Огонёчки красные

У немых крестов.

Золотятся ясные

Строчки старых слов:

"Умер. Причастившись Тайн,

Ждёт здесь до суда,

Her Советник Кроненштайн -

Честности звезда!"

Холмики дерновые,

Символ смертных снов.

Цветики лиловые

Жмутся у крестов.

Ангелочки грустные

Над обрезом плит

В лицах - безыскусные

Отсветы молитв.

В душу тихо просится

Блеклый грусти луч…

Над землёй проносятся

Стаи чёрных туч.

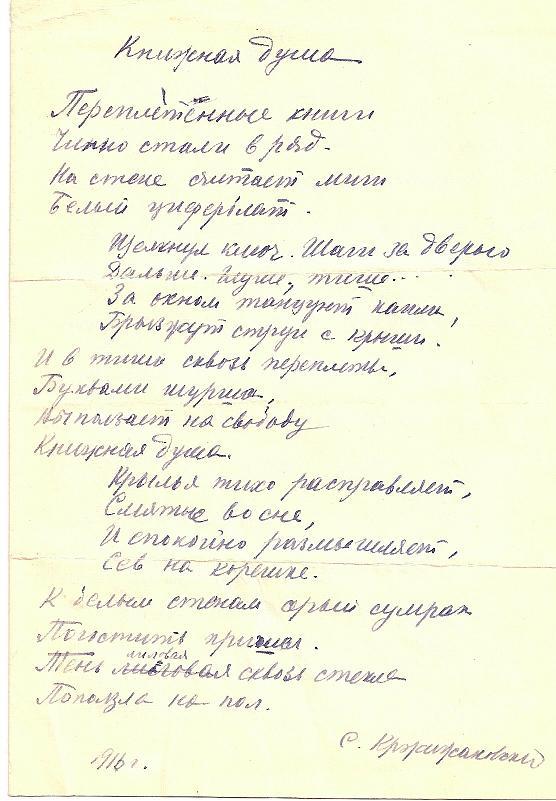

Автограф "Кладбище вечером"

Миросозерцание под пулями

То не был мир - лишь мира отсвет смутный,

Сплетеньем ганглиев пленённый звёздный смысл,

Лучи, опутанные сетью цепких числ.

То не был мир - лишь мира отсвет смутный.

Дома к домам прижали камни тесно.

Шёл человек, и мира отсвет нёс.

В его мозгу: созвучья сфер небесных

И близкий стук извозчичьих колёс.

Лишь для него чуть зримыми лучами

К мерцанью фонарей с высот сошла звезда.

Но по плакатам чёрными словами

Ползла чешуйкой букв шуршащая Вражда.

До серафически-окрыленных наитий

Добрызнуть грязью силится Земля.

Мысль метафизика - в клубке паучьих нитей, -

И ломится толпа в затишный сумрак "Я".

…Пять ненавидящих ощупали глазами

Холодный контур лба. Зрачки нашли зрачки.

"Тот против нас, кто не идёт за нами",

Пять ружей вскинуты и взведены курки.

Мир не погиб. Померк лишь отсвет мира…

Всё те же фонари. Залп. Ругань. Стук шагов.

Над мыслью - гимн семиорбитной Лиры.

Над трупом - пять дымящихся стволов.

Свобода

Великое Слово, шитое на знамёнах,

Сползло тихонько и, узким древком,

Обманув ищеек мести и закона,

Спряталось, израненное, в толстый-чинный том.

Поселилось Слово в звучной умной фразе

В обществе корректных иностранных слов,

Критики, историки, учителя гимназий

Смотрят грустно в буквы сквозь овал очков.

…Но тоскует Слово о великом миге:

Снится алый стяг, шумящий средь ветров.

- Помогите ж, люди, выбраться из книги

Самому несчастному из великих слов.

Курица

Какая извращённость!

На крыльях… вдруг… лететь!!!

Нет, эта современность -

Софизмов сладких сеть!

Ведь крылья (так понятно)

Чтоб укрывать детей,

Как одеялом ватным

От холода ночей.

Эпитафия себе

Когда умру, а это будет скоро, -

Не надо мне слезоточивой ивы,

Живых цветов, фиалок из фарфора,

Запомнить так легко - ведь это будет скоро -

Пусть надо мной растёт, иглясь, крапива

И жалит всех, как мыслью жалил я:

Да будет мне, как и была, тяжка земля.

* * *

И дремля едем до ночлега,

А время гонит лошадей.

Кружит колёсами телега,

И хлест кнута: скорей-скорей.

Упало солнце. День сгорает.

Вот и ночлег. Подземный сон.

Никто меня здесь не встречает…

Телега стала…

Беатриче

У всякой девичьей прозрачной красоты

Есть право ожидать: терцин бессмертных Данта.

И странно девушке, что говорит ей "ты"

Какой-нибудь самец в очках с акцизным кантом.

Глаза прекрасные глядят издалека:

Меж красотой и жизнью - беспредельность.

И заменить канцонного стиха

Не в силах слов влюблённая поддельность.

Не всякой девичьей, далёкой красоте

Дана душа, далёкая от мира:

Вот отчего в кричащей суете

Молчит и ждёт настроенная лира.

Так, променяв легенду на фантом,

Терцины вечности на счастья щебет птичий,

Уходят в старый мир проторенным путём

Отвергнувшие Данта Беатриче.

Книжная душа

Переплетенные книги

Чинно стали в ряд.

На стене считает миги

Белый циферблат.

Щёлкнул ключ. Шаги за дверью.

Дальше. Глуше, тише.

За окном танцуют капли,

Брызжут струи с крыши.

И в тиши сквозь переплёты,

Буквами шурша,

Выползает на свободу

Книжная Душа.

Крылья тихо раскрывает,

Смятые во сне,

И спокойно размышляет,

Сев на корешке.

К белым стенам серый сумрак

Погостить пришёл.

Тень лиловая сквозь стёкла

Поползла на пол.

Душа и книга

На библиотечной полке

одной книгой стало больше:

это оттого, что в мире

одной жизнью стало меньше. -

Я осыпаюсь белыми страницами,

Я облетаю лепестками слов.

Как ночь июльская звездами-летавицами,

Душа исчерчена зигзагным лётом снов.

Над бегом строк, склоняясь, молча никну я:

Меня оденут в буквенный налёт,

И ляжет жизнь под чёрный переплёт.

Полу-душа и полу-книга… - никну я.

Обряд свершён: завит навек я в строки,

Меж фолиантов мудрых погребён.

Роняя пыль, крылами веет Сон.

Обряд свершён: навек завит я в строки.

И дни идут. - Под слоем книжной пыли

Душе, в паучьих нитях, должно ждать, -

Чтоб переплёт истлевший вновь раскрыли

И дали Истине молитву прошептать.

Ты улыбаешься, мыслитель дней грядущих:

Поблек-отцвёл мой стиль, и мысль моя тщетна.

Нам не было дано, как Вам, коснуться Дна:

Отмыслив, смыты мы все плеском дней бегущих.

- Но ты простишь, Грядущий, и поймёшь.

Ты тоже в книге траурной уснёшь.

И ты не человек: завейся в нити строк.

Сон Метафизиков божественно глубок.

© V. Kalmykova

|