МИХАИЛ ТАЛАЛАЙ

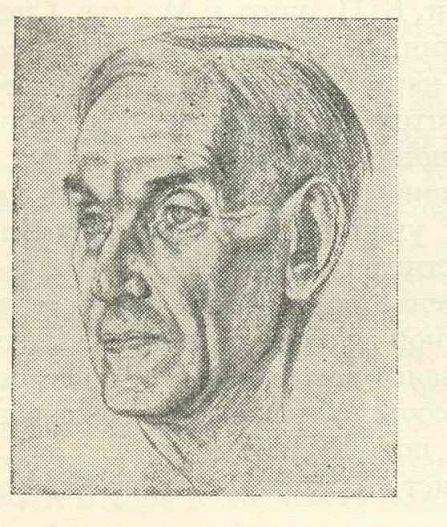

Борис Ширяев:

еще один певец русского Рима

Имя писателя Бориса Николаевича Ширяева стало известно в самые последние годы, когда были переиздана огромными тиражами и разными издательствами его "Неугасимая лампада", прекрасная книга о Соловецком лагере (1). Высокая литература и трагическая, не без христианского смирения, документальность не могли не впечатлить читателя. Постепенно стали открывать контуры прикровенной биографии автора, а также и другие грани его таланта; о нем стали писать литературоведы и историки (2).

Его итальянскому, преимущественно римскому периоду жизни, посвящена следующая его значительная книга, "Ди-Пи в Италии" (3). Она открывает нам как и его следующий биографический этап, увязанный с малоизученной "второй волной" эмиграции, так и легкость его пера, его юмор и иронию, которые, впрочем, оставляют место и для уже знакомого нам драматического и эпического жанра (на тех страницах, например, где повествуется о насильственной выдаче беженцев сталинским карателям, называемых автором "охотниками за черепами").

"Ди-Пи" - от displaced persons, "перемещенные лица" - почти забытая ныне аббревиатура, в середине прошлого века бывшая символом судьбы миллионов людей, и не только русских: после окончания Второй мировой войны и победы в странах Восточной Европы режимов сталинского образца "перемещенные лица", а по сути беженцы, предпочли изгнание, нежели покорность или же сотрудничество с чуждым им идеологическим строем. Выдача их назад, на плаху и в лагеря - грязное пятно на "ризах" западных демократий.

Жизнь Ширяева в Италии протекала, действительно, не только в атмосфере непреходящей угрозы насильственной репатриации, но и постоянной борьбы с мифологизированным сознанием итальянцев, представлявших СССР "раем для трудящихся". И вместе с тем, бывший соловецкий каторжник, в изгнании перепробовавший множество профессий - вплоть до продавца кукол - горячо полюбил эту страну. За множественными ироничными пассажами сквозит его нежность и даже привязанность к Риму и другим местам, покорившим его как глубокой историей, так и непосредственностью, темпераментностью и отзывчивостью жителей. Пародоксально: вся книга повествует о драматической битве автора за право уехать из Италии, что в итоге ему и удается. Однако проходит несколько лет, и Ширяев при первой возможности сюда возвращается, - уже защищенный, правда, аргентинским паспортом. Здесь же, в предместье милого курортного городка Сан-Ремо, на берегу Лигурийского моря, и закончился земной путь каторжника и изгнанника, еще одной жертвы ушедшего века, сумевшей, однако, своим творчеством победить палачей и гонителей (4).

...Борис Ширяев родился в Москве 27 октября ст. ст. 1889 г., где окончил гимназию и историко-филологический факультет (некоторое время он учился и в Германии, в Генттингеме). Перед талантливым студентом, оставленном при университете, открывалась научная карьера, но началась мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт, в ряды 17-го Черниговского гусарского полка. После развала фронта в чине корнета (иногда неточно указывается, что в чине штабс-капитана, или ротмистра), Ширяев вернулся в Москву, ставшую "красной". Однако с началом Гражданской войны, сделав свой политический выбор, он отправляется на Юг России, в Добровольческую армию. Попав в плен к "красным", Ширяев был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать - в Одессу, а затем в Среднюю Азию, где участвовал в антибольшевистском движении, а после его поражения, для укрытия, работал надсмотрщиком табунов на азиатских пастбищах.

Ширяев однако мечтает вернуться в Россию, и пробирается в Москву, но в 1922 г. снова попадает под арест с очередным смертным приговором, замененным на десять лет каторги. Тяжкий, воистину каторжный труд в соловецких лесах соединился с трудом литературным.

В фантасмагорической атмосфере Соловецкого лагеря Особого Назначения существовал и журнал "Соловецкие острова", где появились очередные произведения Ширяева: повести "1237 строк", "Паук на колесиках" и несколько стихотворений ("Соловки", "Диалектика сегодня", "Туркестанские стихи" и др.). Вместе с соузником литератором В.Н. Глубовским он собрал и записал лагерный фольклор, изданный отдельным сборником. В 1927 г. каторгу заменили на ссылку - в Среднюю Азию, где писатель сотрудничал в нескольких газетах, преподавал в университете (Ташкентском), и со свойственным ему филологическим темпераментом изучал местную культуру. Одно свое изыскание, "Наднациональное государство на территории Евразии" ему удалось опубликовать заграницей, в альманахе "Евразийская хроника", под редакцией П.Н. Савицкого (Париж, 1927, № 7). Другие очерки вышли в СССР, в журналах "Прожектор", "Огонек", "Вокруг Света" и прочих. Публиковал он и брошюры, в том числе по азиатскому искусству. Самой крупной из которых стала "Кукольный театр в Средней Азии" - впоследствии этот культурный багаж оказался небесполезным при наладке "кукольного дела" в Италии.

По окончании срока ссылки литератор возвращается в Москву, но будучи "под колпаком", снова подвергается аресту и - ссылке на три года в слободу Россошь (Воронежская обл.). По отбытии срока Ширяев переселяется на юг, в Ставрополь, где работает преподавателем педагогического института и женится на студентке, Нине Капраловой.

Приход немцев Ширяев расценил как возможность легальной борьбы с большевизмом: он становится редактором ставропольской газеты "Утро Кавказа" ("Ставропольское слово"), а затем симферопольской газеты "Голос Крыма". Он ведет широкую социальную работу, добиваясь освобождения ряда военнопленных и помогая многим соотечественникам, иногда даже рискуя своим положением. Позднее этот драматический опыт отразился романе "Кудеяров дуб" (1958), где поднимается больная проблема судьбы русского патриота, ради пользы своего народа готового сотрудничать с немцами.

С наступлением Красной Армии литератор уезжает в Берлин, а оттуда - в Белград, где в 1944 гг. провел несколько месяцев. В феврале 1945 г. вместе со своей семьею он через Германию переправляется в Италию - с этого момента и начинаются первые страницы книги, извлекаемой ныне из забвения. Во Фриули, в предгорьях Альп, он живет при штабе казачьей армии генерала Долманова и в течении несколько месяцев - до исхода казаков в Австрию - выпускает газету "Казачья земля". При наступлении союзников, в отличие от казаков, он вместе с семьей остался в Италии.

Можно с уверенностью сказать, что именно тут Ширяев окончательно сформировался как писатель. Несмотря на постоянный страх насильственной репатриации и полуголодное беженское существование здесь, в колыбели европейской цивилизации - к глубокому историческому, в особенности древнеримскому, фону он, филолог по образованию, был особенно чувствителен - бывший журналист ощутил и могучее призвание, и собственный дар. После первого, чисто филологического труда, "Обзор современной русской литературы", вышедшего по-итальянски (1946), он пишет в Риме свой изначальный рассказ, "Соловецкая заутреня", ставший камертоном последующей "Неугасимой лампады". На рубеже 1940-1950-х гг. в самых различных эмигрантских изданиях - в "Русской мысли", "Часовой", "Гранях" - выходят художественные произведения Ширяева, сочиненные в итальянских городах и весях.

В 1952 г. выходит его первая книга, написанная на основе самых свежих впечатлений - "Ди-Пи в Италии", а в следующем году - сборники очерков "Я - человек русский" и "Светильники Русской Земли". Еще через год, в 1954 г., нью-йоркское издательство им. Чехова впускает его самый важный труд, "Неугасимая лампада", принесший ему посмертную славу (5). Как Гоголь в Риме воссоздавал русскую провинцию в своей поэме "Мертвые души", так и Ширяев, работая в итальянских лагерях "перемещенных лиц", воскресил дух соловецкой каторги.

Именно в Риме определились и политические воззрения Ширяева, патриота и монархиста. Оттачивает он и свой публицистический дар: под эгидой "Русского собрания", литератор основывает в 1946 г. периодический орган "Русский клич". Журнал первоначально размножался гектографическим способом в лагере беженцев в Риме (он находился в городке Cinecitta), а затем стал издаваться в виде типографской брошюрки. "Русский клич" первоначально был непартийным изданием и ставил своей задачей объединение русских людей в тяжелых условиях эмиграции, однако постепенно стал журналом монархическим. При нем существовал большой литературно-художественный кружок и проводились поэтические и прозаические конкурсы. Ширяев вошел также в правление "Российского народно-монархического движения", созданного И.Л. Солоневичем в Аргентине.

В Риме, наконец, Ширяев сделал и "выбор веры". Его переход в католичество не раз подвергался критике в его собственном стане, и поэтому на страницах предлагаемой книги об этом важнейшем для автора духовном событии нет ни единой строчки. Однако читателя деликатно "подводят" к обоснованию подобного решения: это описание и духовных сокровищ Западной Церкви, и гуманизма католического клира, и благовейные образы русских католиков в Риме. Католическая вера вновь затронула и поэтические струны его души: спустя сорок лет после первых и последних стихотворений он вновь пишет стихи - на сей раз перевод гимна Св. Франциска Ассизского, небесного покровителя Италии. Сборник религиозно-литературных эссе Ширяева и стал его последней, посмертной книгой, выпущенной католическим издательством "Жизнь с Богом" ("Религиозные мотивы в русской поэзии", Брюссель, 1960).

В той же "благословенной", по выражению Ширяева, стране и закончился его земной путь. Его книга - это не только дань памяти отечественной эмиграции, но и дань российской любви к Риму и к Италии, где люди, в отличие от нашей родины, "умеют легко жить".

Приложение: глава № 11 из книги Б. Н. Ширяева "Ди-Пи в Италии" (Буэнос-Айрес, 1952 г.) (6)

Легенды Русского Рима

Смотрящим с самолета на современную Москву она представляется огромным коническим муравейником, в центре которого возвышаются многоэтажные громады дома Советов, Интуриста и других новостроек. Вокруг них - широкий пояс дореволюционной стройки - домов в шесть-четыре этажа. Чем дальше от центра, глубже и глубже врастают они в землю, сменяясь одноэтажными домиками Потылих, Черкизова, Сокольников и, наконец, совсем уходят в глубь ее, пряча в ней подлинное лицо социалистических достижений - землянки "шанхаев", "нахаловок", "самостроев", налипших грязною зловонною плесенью вокруг корпусов сверхмощных комбинатов.

Рим дает обратную картину, негатив. Он - впадина, высокие края которой - новые рабочие кварталы, возникшие при Муссолини. Стекаясь к центру, они сходят на уровень конца прошлого века и, наконец, стремительно вгрызаются в глубь веков ямами отрытых от их наслоений форумов, большого цирка…

Меж ямами - холмы. С них уже третье тысячелетие сползают легенды, растекающиеся по миру. В самом Риме эти образы минувших эпох наслаиваются друг на друга, покрывают его плотным пластом и, кажется, нет в нем камня, не обросшего мохом воспоминаний.

Близ берега далеко не поэтичного мутно-желтого Тибра, после купания в котором надо обмываться под душем, стоит скромный круглый мавзолей, обрамленный темною зеленью кипарисов - дерева забвения и смерти. Под ним - куча ржавых консервных банок, пробитых кастрюль и сковород. Теперь здесь свалка мусора, но некогда была усыпальница величайшего из императоров Рима, божественного Октавиана Августа, оставившего свое имя протянувшимся в веках вереницам властителей Империи (7).

Иностранные туристы сюда не заходят, и даже сами итальянцы, столь любящие объяснять всем и каждому кормящее их наследие, часто лишь пожимают плечами на вопрос об имени этой руины.

Узкий, извилистый переулок ведет от тихих, тенистых буков набережной к замусоренному огнями реклам шумному Корсо. Здесь, на углу такого же переулка - желтый одноэтажный домик с вкрапленными в его стены обломками античных горельефов. Кичиться обломками прошлого и жить за их счет - основная традиция Италии. Мудрая традиция. Не будь ее - не было бы и Италии.

Теперь знатные иностранцы не заглядывают в этот домик, но было время, когда короли, герцоги и пэры с трепетом брались за кольцо его двери. Кольцо висит до сих пор. То же самое. Оно не сменилось.

В этом домике была мастерская скульптора Антонио Канова, и весь переулок via delle Colonnette насыщен легендой об этом коронованном славой гения повелителе мрамора. На углу, так же, как и полтораста лет назад, торговля вином, такими же оплетенными сухим листом кукурузы фиасками кианти. Бочка, стоящая у ее дверей - правнучка той, стоявшей там же бочке, спрятавшись в которой обманутый любовник Канова выслеживал свою неверную фиданцату (8) Доменику.

Легенда иногда шутит над реальностью: кухарку Русского Собрания в Риме, занимающего теперь студию Кановы (9), зовут тоже Доменикой. Это имя носили и две ее предшественницы.

Реальность в ответ тоже шутит над легендой: властвовавшая в студии Кановы Доменика была молода и прекрасна, чего совсем нельзя сказать о теперешних наследницах ее имени и территории. Повелительница кухни Собрания, Доменика наших дней - негатив своего прототипа, богини храма - студии Кановы.

В этой метаморфозе тоже власть традиции, вернее, ее итальянская специфика. Если, осматривая Колизей, вы рискнете спуститься под его аркады, в помещения, где некогда гладиаторы и христианские мученики по разному, но мужественно и твердо готовились к подвигу преодоления страха смерти, то через минуту вы выскочите оттуда, отплевываясь и зажимая нос. Петронии и Виниции наших дней использовали эти сводчатые подземелья для более отвечающих современности потребностей. Кому теперь нужен подвиг?

Переступив порог, стертый еще ногами паломников в храм Кановы, вы попадете в иной слой легенды - в туманную прелесть русского Рима.

- Русский Рим? Что ты выдумываешь, автор? - спросит меня читатель.

- Да, русский Рим, - отвечу я, - он не моя выдумка, он был и он есть.

Незримые, но крепкие нити связывают русскую душу с Вечным Городом. Мгновениями они претворяются в реальность и застывают в ней в осязуемых формах.

Недалеко от Русского Собрания, на одной из пересекающих Корсо улиц, есть кафе. В нем - мемориальная доска. На ней - имя Николая Васильевича Гоголя (10). Путь на виллу Зинаиды Волконской укажет вам каждый карабинер (11). Покопавшись в путеводителе, вы можете отыскать мастерские Иванова, Брюллова, Кипренского… Даже Виа Аппиа хранит для русского воспоминания о последней прогулке по ней юного Тургенева с умирающим Станкевичем.

Да, русский Рим, из которого Гоголь увидел свое "прекрасное издалека", Иванов - идущего к людям Христа, а византийский монах, ученик Савонаролы - далекие, зримые лишь оком провидца очертания Третьего Рима, маячившего ему путь к себе от храмов и дворцов Первого (12).

Двери бывшей стадии Кановы вводят путника в самый яркий уголок русского Рима, в приют и жилище творимой им легенды. Прошлое крепко и неразрывно связывается здесь с настоящим. На стене зала, среди портретов царей и императоров, прямо перед входом величаво встает во весь свой могучий рост царственный красавец Николай Первый, а под ним возвышается на целую голову над окружающими мощная фигура удивительно схожего с ним его потомка - главы русской колонии в Риме, князя Сергея Георгиевича Лейхтенбергского-Романовского (13).

Легенда времен ушедших рассказываем: в те дни, когда армии Наполеона подступали к Москве - третьему Риму, - одна из них, под командой вице-короля Италии принца Евгения Богарне, сына императрицы Жозефины (14), встретила на своем пути под Можайском бедный, но древний монастырь, иноки которого затворились в ветхих стенах своей обители.

Вице-король Рима раскинул свою ставку на ночь в бору и отдал приказ с рассветом открыть огонь по дерзкому монастырю и смести его древние стены с лица русской земли.

Батареи заняли позиции.

Но ночью в палатку принца вошел старый русский монах.

- Не тронь обители сей, - сказал он вице-королю, - помилуй ее и Господь помилует род твой, ибо суждено ему молиться в этой обители и служить той земле, по которой ты идешь с огнем и мечем…

Сказал и исчез. Ни часовые, ни дежуривший в ту ночь офицер не видели монаха. Решили - приснилось принцу…

Но когда встало солнце, разнесся призывный звон колоколов монастыря, раскрылись для молящихся его святые врата и разбуженный этим звоном принц-полководец вошел в них не грозным врагом, но воином, чтящим Христа. Войдя, он стал, пораженный перед образом Святого основателя монастыря.

- Он! Он! Это он приходил ко мне ночью! (15)

Легенду сменяет история. Сын принца Богарне, получивший в удел от Венского конгресса крохотное Лейхтенбергское герцогство, покинул его, чтобы вступить на службу в России, жениться на дочери ее царя и основать новый род русских князей Романовских (16).

Проходит век. И вновь стелется туман легенды. Он клубится легкими тенями над каналами Венеции, под аркадами Фиренцы (17), Генуи, Милана…

Она струится сквозь колючую проволоку опутанных ею лагерей. Эту легенду пересказывают друг другу какие-то непонятные признаки-люди, появляющиеся в сумерках близ кухонь английских, австралийских, польских полков. Эта легенда повествует:

- В Риме есть русский князь. Настоящий русский князь русского царского рода. Он поможет… стать снова человеком, а не тенью…

Люди-тени скользят меж столпившихся на подъездных путях вагонов, сливаются с ними, исчезают и вновь обретают кровь и плоть у дверей бывшей студии Антонию Кановы (18).

Плоть от плоти.

К крови - кровь.

Педантичному и точному "ученому" расисту пришлось бы много потрудиться над генетическим анализом крови князя Сергея Георгиевича Романовского. Он нашел бы в его жилах и капли крови бешеного вина креолки Жозефины, и струйку текущую из пламенных сердец рыцарей-крестоносцев, виконтов Богарне, и царственный пурпур рода Романовых и крепкий настой народного старейшины Николы Петровича Черногорского… (19)

Трудно, очень трудно было бы разрешить эту задачу ученому генетику…

Но подсоветский инженер кооперации Светлана, еще недавно бывшая комсомолкой, имевшая очень слабое представление о генетике и никакого о генеалогии, разрешила ее, как некогда Александр, разрубая хитроумный Гордиев узел.

- Знаете, - сказала она мне однажды, сидя в уголке зала Собрания и смотря на проходившего по нему князя Романовского, - знаете, это хорошо, очень хорошо!

- Что именно хорошо, Светлана?

- А вот то, что у нас здесь русский князь! Настоящий, наш русский, а не какая-нибудь там сволочь! - язык пылкой Светланы был всегда образен и ярок, хотя и не вполне литературен.

Я не возражал, и мы замолчали, но в комсомольских мозгах кооператора Светланы, видимо, рождались какие-то новые генетические гипотезы.

- Знаете, - дернула она меня за рукав, - мы его женим…

- Кого, Светлана?

- Его Величество, - указала она перстом на князя.

- Не Величество, а Высочество, Светлана, Величество - это император.

- Какая там разница! А Величество лучше, культурнее…

- Причем здесь культура?

- Ну, вежливее, что ли, по вашему, деликатнее… - эти буржуазные термины, в силу своей комсомольской закалки Светлана недолюбливала, но генетическая гипотеза засела в ней крепко, и через несколько дней, когда князь С.Г. Романовский посетил нас в нашем подвальном противорепатриационном убежище на Монте Верде (о нем речь впереди), Светлана решила ее реализовать:

- Знаете, Ваше Высочество, мы вас женим…

В этой детали русский князь крови и русских кровей комсомолка несколько разошлись, но в основном расхождений не было: и он, и она были русскими.

Один из сослуживцев князя Сергея Георгиевича по Российскому Императорскому Флоту рассказывал мне о нем:

- В юности, когда князь, будучи еще лейтенантом и командуя миноносцем, зашел однажды в Стокгольм, он, как родственник престарелого короля Густава, сделал ему, конечно, почтительный визит.

Старый король отнесся несколько покровительственно к своему внучатому племяннику.

- А, ты уже командуешь миноносцем? Прекрасно. А на каких судах вашего флота ты раньше плавал?

- На "Гангуте", а потом на "Полтаве"! - отрапортовал шведскому деду русский внук, после чего дед перевел беседу на другую тему.

Князь Сергей Георгиевич Романовский был единственным представителем своей Фамилии, сражавшимся в рядах Белой Армии.

Идя однажды со мною по Корсо, князь вдруг неожиданно спросил меня:

- Вы знаете, как моя фамилия?

- Надеюсь, Ваше Высочество, - изумился я.

- Как? Скажите?

- Князь Романовский, - ответил я с ударением на втором "о".

- Вот и ошиблись! Я Ромaновский… - поправил он меня, ставя ударение на "а".

Я слишком люблю и чувствую русский язык, его оттенки и их значение, чтобы не понять глубокого смысла этой маленькой, поверхностной акцентировки.

Русская колония в Риме, несомненно, самая аристократическая во всем рассеянии. Она не велика - не более ста семейств, но не менее половины их титулованы, а другая половина представительствует в эмиграции от высших кругов петербургского чиновничества, гвардии, старых дворянских родов.

Оболенские, Волконские, Щербаковы, Куракины привели сюда линию Рюрика. Голицыны, Радзивиллы, Тышкевичи занесли к стенам Вечного Города семя Гедемина.

Струйки теней, стекавшиеся в зал с портретами русских царей на улице Колоннетте, в тихий, торжественный полусумрак меркнущей легенды, принесли в себе волну иной, столь же русской, российской крови.

Чьей же? Какой линии?

Узла этих нитей не распутает ни один генетик. Самый мудрый из них, самый ученый не рассмотрит при помощи самого сильного микроскопа где свивается яркая тонкая нить буйного Запорожья с крепким суровьем Муромских лесов, где псковская льняная пряжа переплетена и крепко связана с нежными шелками Закавказья.

Подлинный родовой аристократизм неизбежно национален и народен. Именно в этом его коренное различие от космополитического "мещанина во дворянстве".

Народно-национальное единство неминуемо порождает общий, понятный для всех его социальных ветвей язык. Так в стенах Русского Собрания в Риме, в мирке легенд о великом прошлом России, создался общий язык и глубокое взаимное понимание между старейшими из "старых" и новейшими из "новых" российских изгоев.

Не так ли родилось и жило в сердце своего века братство Рюриковича князя Пожарского и нижегородского мясника Козьмы Минина.

Легенда, пышно зацветшая в смутные годы на берегу Волги, смятая и растоптанная новым безвременьем, вновь ожила малым, но ярким цветком на берегу Тибра.

Так думал я в старом доме Антонио Кановы, глядя, как князь С.Г. Романовский пожимал руку недавнему еще красноармейцу Володе-певцу из племени российских беспризорников.

- Здравствуйте, Владимир Николаевич!

- Дозвольте петь, Ваше Высочество!

Этот несколько пестрый по стилю обмен приветствиями вызывает удивление только у милого Володи, певшего в то время в ночных остериях Рима нежные песни Есенина под тихий перебор неразлучной с ним гитары. Удивляло его собственное отчество: для всех и "там" и "здесь" этого бесполезного, скорее даже вредного придатка к его имени не существовало.

Позже, когда нажим "горячо любимой" родины на наши черепа несколько ослабел, оказалось, что его подлинного, заверенного ЗАГС-ом отца звали не Николаем, а Семеном… Впрочем, и самого Володю звали Гришей…

…И вовсе не было Слепцова,

А был поручик Пирогов…

Да был ли? Справиться бы надо… -

писал когда-то Апухтин.

Но тогда были иные времена. Теперь не то. Это понимали в Русском Собрании и не "справлялись" о прошлом и не предлагали заполнять, как потом в УНРРА и ИРО, консульских и эмиграционных комиссиях сотен стовопросных анкет.

Там просто помогали, помогали россиянину всех племен и наречий, бывших под скипетром и державой Самодержцев Всероссийских.

Вероятно, как раз поэтому мы, "новые", врали там меньше, чем где-либо, вероятно, даже и совсем не врали за наглухо закрытой дверью библиотеки Собрания, где шли долгие беседы его главы с новоприбывшими, ищущими его помощи. Беседы с глазу на глаз. Там свято хранились ключи от многих тайн извивов и мечтаний людей российских.

Некоторые из них (иными путями) попадали и ко мне. Да, и мой собственный пристрелянный на все дистанции глаз подсоветского репортера рассказывал мне кое-что.

Вот по залу Собрания проходит известный нам всем услужливый, говорливый духанщик не то из Тифлиса, не то из Пятигорска… Эх, дать бы ему шомпола, какой бы шашлык по-карски он изготовил! - думается, глядя на эту кругленькую, перекатывающуюся на коротких ногах фигурку…

А я видел ее в другой обстановке. Не в духане, а в ЦК одной из кавказских компартий. Этот духанщик сидел тогда там за столом президиума.

Мое сильно трепаное ухо крепко травленого волка подслушало уже "здесь" и другое: именно по следу этого "духанщика" пущены особо тренированные ищейки лично знающего его Берии…

…Графиня Ш., носительница одной из звучнейших фамилий России, приседает перед князем Романовским в придворном реверансе, а через минуту "духанщик" из ЦК расшаркивается перед ней по всем правилам вежливости кинто тифлисского майдана. Между ними тихий и долгий разговор. При его помощи графиня обращает в трепанные итальянские лиры ничтожные остатки когда-то всемирно знаменитой фамильной сокровищницы.

- Ах, графиня! Итальянский человэк! Какой это человэк! Одын монолитный джулик! Настоящее партийное едынство, а не нация! - сокрушается экс-член президиума ЦК.

И оба они одинаково хотят… есть.

И оба они одинаково хотят… жить.

Нет той области, того угла бытия русских беженцев (тогда еще не удостоенных высокого имени Ди-Пи), в котором бы Русское Собрание в Риме не оказало бы им посильной помощи.

Кухня Русского Собрания, отпускавшая прежде 1-12 обедов в день, стала отпускать 150-200 дешевых до смешного и совсем бесплатных обедов. Доменика возопила о помощи, и у плиты появилась еще Аннушка. Американским дядюшкам напомнили об их новоявленных племянниках и по атлантическим волнам прибыл транспорт одежды, которой хватило на всех. Приплывали и доллары. Но и они, и одежда, и записки, шедшие со стола князя Романовского то к каким-то таинственным полковникам, то к изящно ласковым прелатам, а в результате превращавшиеся в столь нужное потерявшим свое лицо заштемпелеванные доказательства их физического бытия, - все это не было главным.

Этим главным, магнитом, стягивавшим в узкий притибрский переулок и пропитанного до костей традициями Императорской гвардии полковника из Белграда и не выветрившего еще запахов степных трав из своих взлохмаченных вихров красноармейца из-под Белгорода, и смольнянку, и комсомолку, и раскосого калмыка-буддиста, и принесшего на своей шее древний праведный крест уральского казака-старообрядца, и еще недавнего члена ЦК какой-то КП(б), и окаменелого в давности члена союза Михаила Архангела - магнитом для всех была ожившая здесь легенда, древний провидческий сказ о Третьем Риме, в который вели все дороги всех этих без имен, но с единым именем:

- Русь, Россия.

В одряхлевшее усталое сердце дремавшей под чужим небом легенды вливалась новая, беспокойная, дерзкая кровь. Сердце приняло ее и встрепенулось в порывистом биении.

- Никогда за все время своего более чем полувекового существования Русское Собрание в Риме не жило столь активно и импульсивно, - говорил мне один из его старожилов, законсервировавшийся еще с тех баснословных времен, когда русское имя и русский рубль открывали в нем все двери не хуже ключей Св. Петра.

С давно уже нетоптанной эстрады Собрания полились мелодии Мусоргского и Бородина, сплетаясь с мотивами песен, принесенных "оттуда". Еженедельно ставились концерты и доклады на русские темы. Зародился литературный кружок. Зазвучал "Русский Клич", полуподпольный (такова свобода печати в странах свободных демократий) журнал, начавший жизнь с трех листочков текста и живущий до сих пор, до дней, когда из ди-пи, "первопризывников" в Италии волею судьбы и заокеанских учетчиков зубного наличия остался, кажется, лишь автор этих строк (20).

У меня очень невыгодная наружность. Но, может быть, и выгодная. Сам не знаю. Факт лишь тот, что по внешности меня всегда принимают не за то, что я есть. В глинобитных городках Средней Азии меня считали "центровиком-коммунистом из Москвы". Я им не был, а приехал туда непосредственно с Соловецкой каторги. В Белграде меня ославили немцем, минимум фольксдойчем, но я - зоологическая помесь великоросса с татарином, без единой капли германских кровей. В русском Риме меня опознавали как "старого" эмигранта из Болгарии, хотя я был тогда еще совсем "новеньким" и Болгария - одна из немногих стран Европы, куда меня черт пока не заносил…

- Удивительно, удивительно, - обращается ко мне незнакомая соседка на одном из концертов в Русском Собрании, - откуда они знают Чайковского?

- Они же певцы, - искренне удивляюсь я, - музыканты. Как же им его не знать?

- Не в том дело. Но разве "там" теперь слушают Чайковского? Ведь это же "новые"?…

Моя милая соседка, просидевшая двадцать пять лет в Новом Саду, Панчеве или какой-то иной сербской дыре, была свято уверена, что с ее, Марии Ивановны, отбытием с Графской пристани, культурная жизнь 150-миллионного народа разом оборвалась и трогательные сувениры расцвета русской культуры хранятся только у нее в заветной облупленной шкатулке.

Но между тем…

…Мой друг, секретарь Собрания А.Н. Саков (21), стремясь найти путь к сердцу ее хорошенькой дочки (22), снимающейся теперь в фильме "Калиостро" (23) комплиментирует девицу, как версальский петиметр (24) времен фижм и пудреных париков:

- Вы сегодня точно сошли с картины Боттичелли…

- Какой?

- "Весна".

- А в каком кино ее крутят? - с живейшим интересом осведомляется будущая ведетта (25).

Но удивление при звуках мелодий Чайковского, струящихся из-под смычка "нового" профессора "новой" консерватории (разве такие там есть теперь?), охватывало лишь тех, кто сам позабыл эти звуки, а вместе с ними нередко и русскую речь, сидя в балканских трущобах. Русские "римляне" не удивлялись! Они с первых же дней заговорили с "новыми" на одном языке и, думается мне, в основу этой разом возникшей близости легли заветы Тех, Чьи глаза смотрели со стен Собрания, Тех, для которых никогда и нигде ни в одном уголке непомерной Империи не было ни "старых", ни "новых" российских людей… Кровь славной Семьи, пульсировавшая в жилах главы Русской колонии в Риме, вливалась в прозрачное тело мерцавшей легенды, и оно оживало, претворялось в кость и плоть.

Наш князь, настоящий, - повторяли и в лагерях УНРРА, и в ватиканском общежитии на Виа Тассо, и в подвалах Монте Верде, и Бог весть еще в каких ямах и закоулках, куда загнал русских людей потерявший совесть мир.

"Наш" значило подлинный, верный, надежный.

Не может быть, чтобы настоящие царские деньги с орлом, вы понимаете это, с орлом, совсем пропали бы, - говорил мне один еврей, скупавший уцелевшие "романовки". - Мы можем ждать и ждать много времени, но это время-таки придет. Цена им будет.

И он ждал. Умный ведь народ евреи. Редко, очень редко они ошибаются.

Самым ярким моментом единения, слитности "новых" и "старых" римлян был Сергиев день 1946 года - именины князя С.Г. Романовского. В зал Собрания стеклись и из УННР-овского лагеря - Чине-Читта, и из Папского дома на Виа Тассо, и с Монте Верде… Была и официальная часть с адресами, поздравлениями и подарками, был и большой концерт с исключительно русской программой, а потом вечеринка потекла сама собой, как будто не в Риме, а где-то на Волге или Днепре, где "студентов семья собиралась дружней".

Светлана и Володя пели то ставшую международной "Катюшу", то стихи Есенина. На столиках появилось принесенное из исторической остерии вино, а вслед за ним вспыхнул "Мой костер" в исполнении тут же сформировавшегося цыганского хора.

Пели много, но вопреки эмигрантским традициям, неизбежная в зарубежных собраниях "тоска по Родине", не прозвучала ни в одной ноте. И не могла прозвучать: на час, на два, но сама Родина была здесь, с нами…

Сам именинник, поэт, художник и музыкант, сел за рояль. Раздались первые аккорды, - грузные, глубокие вздохи просыпающегося богатыря… Раскатились и растеклись безбрежною гладью песенного разлива, радостной хвалою могучего пахаря его матери-кормилице черной земле и своей неземной, непомерной силушке…

Эта композиция исполнявшего ее автора называлась "Микула Селянинович" и образ сермяжного богатыря вздымался в ее звуках и подступал к висевшему над роялем портрету в раме, увенчанной Шапкой Мономаха и монограммой.

Венценосный Вольга слушал песню избяного Микулы в городе дворцов Цезарей и Пап.

- Вот где привел Господь снова встретиться! Но встретились! Слава Ему!

Примечания:

© M. Talalaj

|