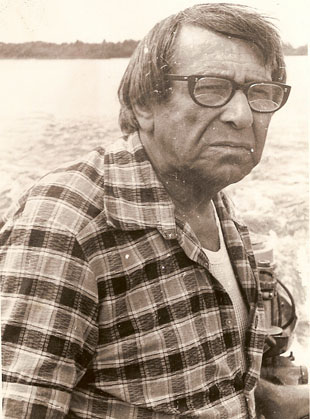

Аркадий Штейнберг

ФРАГМЕНТЫ, ЭКСПРОМТЫ, НАБРОСКИ

Десять лет назад, уже после выхода однотомника Аркадия Штейнберга «К верховьям», впервые и в полный рост представившего читателям этого поэта, в его архиве, среди бумаг «деловых», т. е. разного рода документов, писем и т. п., обнаружилась небольшая пачка набросков, относящихся к концу пятидесятых — началу семидесятых годов. Вместе с фрагментами того же времени, в однотомник вошедшими, они составляют, так сказать, полный корпус того, что, как упомянуто мною в очерке, не было завершено, угодив в пору работы Штейнберга над двумя главными сочинениями в его жизни: поэмой «К верховьям» и переводом «Потерянного рая».

Наиболее внятный пример: начало небольшой (по замыслу) поэмы «Пантелей целитель», стилистически примыкающей к остальным «заметкам в стихах». Знакомство с письмами Штейнберга из лагеря и ссылки раскрывает автобиографический мотив этого замысла. Выучившись в лагерном госпитале на фельдшера и отработав несколько последних лагерных лет в этом качестве, набравшись разнообразного, подчас уникального медицинского опыта, Штейнберг — по окончании срока — летом 1952 года вышел на свободу и решил остаться в Ухте или ее окрестностях. Умудренный зек-повторник понимал, что таким образом, вполне вероятно, сумеет избежать третьего срока, растворившись среди многочисленных здешних ссыльных. А еще верней — забившись в какой-нибудь глухой угол Коми, найти место при больничке, тем и прожить-выжить. Он основательно примерял эту роль на себя. И, разумеется, не мог предположить, что не пройдет и года, как помрет Сталин. И можно будет воротиться в свою любимую Тарусу.

Там, в Тарусе, и был начат «Пантелей». А затем — автобиографичностью поэмы «К верховьям» — отодвинут. В ящик письменного стола.

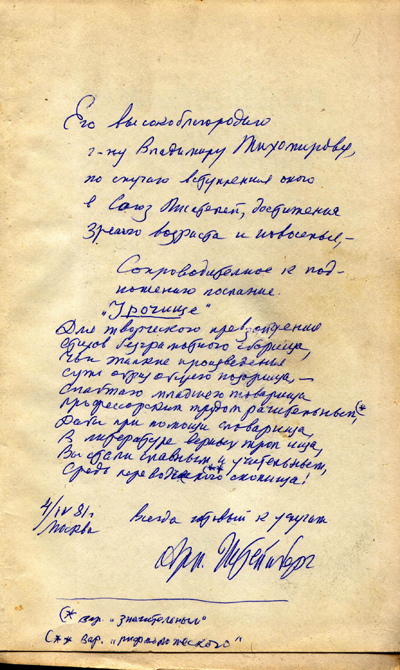

Разбор этих черновиков дал возможность пополнить готовящуюся к печати книгу Штейнберга полуторастами прежде не печатавшимися стихотворными строками Штейнберга. К ним — в этой публикации — добавлено четверостишье («Я не был никому врагом»), опубликованное в однотомнике 1997 года с грубой смысловой опечаткой. А также полученный мною несколько недель назад от Владимира Тихомирова экспромт-инскрипт, сделанный Штейнбергом на подаренной ему книге.

В. П.

Аркадий Штейнберг |

ПАНТЕЛЕЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

В хвойном раздолье республики Коми,

Невдалеке от Ухты нефтяной,

Ставшей рассказчику много знакомей

После служебной поездки одной,

С четверть столетья, а может — поболе,

В местной больнице работает врач,

Сам украинец, родившийся в Шполе,

Некто Михайло Тарасович Грач.

Видно, седьмой добирал он десяток,

Если судить по его седине,

Впрочем, сберег он здоровья остаток

И сохранил свои силы вполне.

Широкоплечий, высокого роста,

В длинных усах, по-армейски прямой,

Он одевался небрежно и просто,

Куртку носил вместо шубы зимой.

Редко натягивал ватные брюки

И неохотно пимы обувал

И меховыми перчатками руки

Только в жестокий мороз согревал.

Старый хирург, акушер-гинеколог,

Кряж, над которым года не вольны,

Он уцелел, словно прочный осколок /как замшелый осколок/

Земства и первой германской войны.

Йод, несмываемый, слово патина,

В кончики пальцев от времени врос

Вместе с густой смуглотой никотина

Вечных крученых его папирос.

Дань отдавая упрямой привычке,

Он зажигал их одну от другой,

Словно скупясь на дешевые спички

И расточая табак дорогой.

Он истреблял папиросы без счета,

С пятого класса и, знать, потому

В нем не погибло наивное что-то,

Выкоптясь в едком табачном дыму.

И проступал сквозь плывущие клубы

Хмурый подросток, собой неказист,

Скобкой сложивший безусые губы

Киевский пансинер-гимназист.

(Эти минуты его выдавали:

Пеплом соря, осыпались года,

Вспыхивал вновь уголек, но едва ли

Был он собою доволен тогда!

Нет, не любил вспоминать он былое,

В сердце тревожить слежавшийся вздор!

И разыграв настроение злое,

Он принимался манежить сестер.)

Рано мальца от семьи отлучили,

Коштом казенным почти уморив,

Прятать себя от людей научили,

Сдерживать каждый душевный порыв,

Замкнутостью наградили упорной,

Ставшей отныне натурой второй.

Молча курил он в шумливой уборной,

Сизые кольца пуская порой.

И, не вступая ни в игры, ни в споры,

Сжав не по-детски решительный рот,

Молча вышагивал он коридоры,

Словно по ниточке — взад и вперед.

* * *

Жил он отшельником немногословным,

Вывел домишко, устроил при нем

Ягодный сад, обложив его ровным,

Истинно-южным, высоким плетнем.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

конец 1950-х

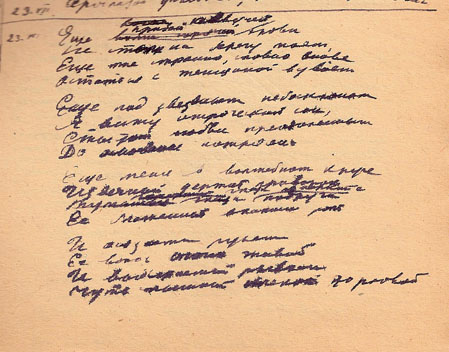

Листок из лагерного чернового блокнота: один из первых набросков стихотворения «Еще заря мятежной крови»

|

* * *

Я не был никому врагом,

А это очень плохо,

Особенно когда кругом

Враждебная эпоха.

* * *

Между стаек воробьиных,

В бледном отсвете зари,

Как китайки, на рябинах

Разместились снегири.

* * *

Однажды, на забытой свалке,

Сошлись у круглого стола

Солдатский штык заржавленный и жалкий

И сломанная швейная игла…

* * *

Уже осенний холодок приметней,

Хоть солнце и не меркнет день-деньской,

И лес еще синеет гривой летней,

Склонясь над просветлевшею рекой.

* * *

…И, старея год от году,

Путь-дорога на свободу

Десять лет тебя ждала.

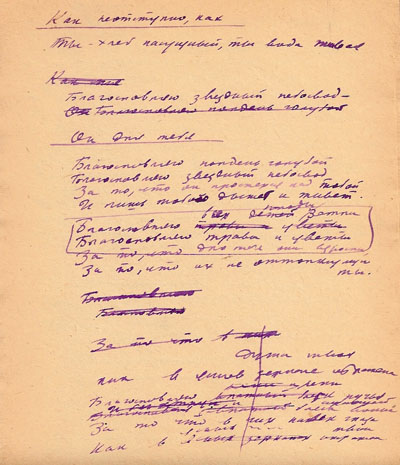

Лист из лагерного чернового блокнота: первый набросок стихотворения «Благословляю полдень голубой»…

|

* * *

Мы за рифму, за полный порядок,

Чтобы звезд не хватать с потолков,

За косые линейки тетрадок

Для писанья примерных стишков.

* * *

Залепила мне губы печать,

Заставляет меня замолчать,

Запечатан мой рот сургучом,

Не раскрыть мне его нипочем.

* * *

На базаре — дыни и арбузы,

Воздух, как расплавленный свинец.

От любви — мучительной обузы,

Я освободился, наконец!

* * *

Нет, не Господь — архангел Гавриил

В Каракумах со мною говорил.

Средь бела дня он говорил со мной,

Когда стоял невыносимый зной…

* * *

Птица в клетке

Пальма в горшке

Прирученная кошка

* * *

Солнце в иголках зеленых

Пузыристый воздух шипучий

Подснежник желторотый

* * *

Два продолжительных, один короткий

Спят у фанерной перегородки.

Два коротких звонка

Не спят пока.

Один продолжительный —

Человек положительный.

Два продолжительных —

Мама и папа,

Храпят дуэтом,

Со свистом при этом.

От их объединенного храпа

Дети —

Сын и дочь —

Не спят всю ночь.

* * *

Священник опускается в метро,

Застенчивый, сутулый, косолапый,

И прядь волос, как сизое перо,

Колечком ниспадает из-под шляпы.

…………………………………………

…………………………………………

Изгои, перебежчики, расстриги,

В преддверье немоты и темноты

Что нам осталось? Музыка и книги,

Хранилищные доски и холсты.

* * *

Царство леса — хорошо ли, худо,

Существует по своим законам,

Соблюдает свой устав покуда,

Следует обычаям исконным,

В срок листву растит и в срок роняет,

А кому положено по чину,

Круглый год степенно сохраняет

Хвойную, пахучую овчину.

* * *

Фронтовики, наденьте ордена!..

А что же я надену? Вот те на!

Я смолоду покрасоваться рад,

Но у меня от всех моих наград

Осталась только тень, осколок тьмы —

Квитанция Лефортовской тюрьмы.

* * *

Если погашена лампа и вновь зажжена,

Прежним ли пламенем, новым ли светит она?..

* * *

Хотя он знал, что всемогущий Бог

Неодолим, что битва бесполезна,

Что побежденных ожидает бездна,

Но отказаться от борьбы не мог.

* * *

С той поры, как душа моя тает,

Истощаясь в ручьях снеговых,

Мне умерших друзей не хватает,

Очень мало осталось в живых…

«Урочище»1

Для творческого превзойдения

Стихов безграмотного сборища,

Чьи жалкие произведения

Суть образ общего позорища, —

Снабжаю младшего товарища

Профессорским трудом рачительным2,

Дабы при помощи словарища,

В литературе верных троп ища,

Вы стали славным и учительным

Средь переводческого3 скопища!

4/IV 81 г. Москва

Надпись на томе «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка, адресованная Владимиру Тихомирову

|

Предварение и публикация Вадима Перельмутера

© Вадим Перельмутер

|