Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ФРАГМЕНТЫ О ШТЕЙНБЕРГЕ

.jpg)

Аркадий Штейнберг

Фото А.Н.Кривомазова |

…В рожденье ином

Едва ли я был поэт,

В той жизни, верней,

Присуща живопись мне.

Ван Вэй

в стихотворном переложении

Аркадия Штейнберга

О последней своей завершенной работе — о переложениях стихов гениального китайца, жившего двенадцатью веками ранее, — Штейнберг мог бы сказать вослед Жуковскому: «Здесь всё — чужое и всё — моё».

Одиннадцатого января 1978 года, в так называемой «Каминной зале» ЦДЛ, на вечере по случаю своего семидесятилетия, он, не издавший при жизни ни одной книги собственных стихов, читал только из Ван Вэя. И никому бы не пришло тогда в голову спросить: почему не «свое».

Потому что это и было — свое.

Ну, вот как здесь, в четырех стихах, — о двойственности судьбы, следуя которой, он когда-то, в самом начале, из двух открывшихся возможностей выбрал… обе. Сакраментальному императиву или (поэзия) — или (живопись) без колебаний предпочел естественное и — и.

Ему так было — интересно.

…В ночь на второе ноября 1937 года за ним пришли. Предъявили ордер на арест. Несколько часов длился обыск — девять упомянутых в протоколе «тетрадей»: стихи, наброски, черновики, переводы, — с той поры исчезли бесследно. Затем разрешили собрать кое-какие «дозволенные» вещи и попрощаться с матерью. Зинаида Моисеевна глянула ему в лицо и удивленно воскликнула: «Кадя, я вижу, тебе интересно!» Он ответил: «Да, очень!»

Некоторые брошенные им — вскользь — биографические фрагменты выглядели хорошо придуманными. Бытовавшие рассказы о нем нередко смахивали на предания.

Обе эти повествовательные линии то и дело пересекались. И точек пересечения оказалось, в итоге, предостаточно, чтобы не сомневаться в достоверности всех сюжетов.

Жизнь не перефантазируешь. Хотя бы потому, что она нимало не заботится о правдоподобии своем.

…Поезд медленно, долго тащился на восток. Их высадили на станции Уссури. Отконвоировали в барак, вроде бани. Велели раздеться донага, выстроили шеренгами. Вышел человек с огромной папкой, раскрыл ее — стал выкликать: фамилия-приговор, фамилия-приговор… «Штейнберг!» — «Есть!» — «К. р. Восемь лет».

Нагим пришел я…

Однажды он упомянул, что где-то на Дальнем Востоке, верно, всё еще здравствует кедр, некогда поцарапанный его «зековской» пилою.

Запомнилось — как удачная метафора первого срока, не более того.

Много позже, в мемуарах знаменитого кинооператора, который в тридцать восьмом был вынужденным «коллегой» Штейнберга по лесоповалу близ Комсомольска, наткнулся я на строчки о том, как они, размышляя здраво, что, завалив не десяток заурядных деревьев, а кедр в три обхвата, разом выполнят многодневную норму, три недели пытались это сделать с помощью лучковой пилы и пары топоров.

От голода они не померли лишь потому, что дело происходило в первый лагерный месяц, когда положен был зекам «гарантийный паек» — пока не приспособятся к работе. Кедр тот отделался едва заметной поясной зарубкой у самого основания.

А вечерами у костра Штейнберг читал тому же слушателю свои переводы из Радуле Стийенского, политэмигранта-черногорца, которого — на пару с другом своим Тарковским — сделал знаменитым среди русской читающей публики, весьма вольно обращаясь с «оригиналами», но замечательно звучным и темпераментным стихом излагая то, что хотел, да нипочем так не смог бы сказать автор.

И последний штрих: в лагере Штейнберг очутился как раз по доносу Стийенского…

Он вышел на волю два года спустя, по счастью, угодив в хилый ручеек так называемой «бериевской оттепели», в стремительно пересохшее русло «борьбы с ежовщиной и ее последствиями»…

Год сорок четвертый. Румыния. Бывший зек Штейнберг прошел войну — от Новороссийска до Карпат, дослужился до майора, до значительного положения в советско-военном управлении только что взятой румынской столицей. Там и был арестован вторично — на сей раз по доносу румынских коммунистов, жаждавших таким образом привлечь к себе благосклонное внимание новой власти. Впрочем, случилось это лишь в конце октября. А про лето и раннюю осень года того Штейнберг вспоминал со вкусом — и с подробностями подчас прямо-таки тартареновскими (или — мюнхгаузеновскими?).

«В Констанце сшил мундир из лайки», — запомнил Сапгир и включил потом в стихи о Штейнберге, явно любуясь экстравагантной фантазией.

Однако встречали там его на улице, сохранился рассказ фронтового знакомца, встречали в таком виде, не в мундире, правда, но в костюме из белой лайки: белые лайковые штаны, схваченные в щиколотках высокими белыми лайковыми башмаками на шнуровке, белая лайковая куртка, белый лайковый картуз и… стек, обтянутый белой лайкой.

Да чтобы с такими-то повадками да на свободе остаться…

Он возглавлял отдел по работе с мирным населением. Занял со своими офицерами роскошный княжеский особняк. И вообще использовал немалые возможности отдела на всю катушку. Ну, кому взбредет на ум выпускать во время войны… почтовые марки. Штейнбергу. Он сделал эскизы двух марок, отпечатал каждую небольшим тиражом, некоторую часть пустил в официальную, так сказать, продажу, а бóльшую заначил, предвкушая, как после войны станет обдирать филателистов за эти уникаты.

Но тут его арестовали. Канули марки в небытие. Вместе с прочими бумагами отдела — и замечательно придуманным сюжетом…

Послесловие ко второму сроку вышло под стать предисловию. Воротившись к середине пятидесятых в Москву, Штейнберг пошел в Союз писателей — «восстанавливаться». И тут выяснилось, что никто его оттуда не исключал: арестовывали-то его как офицера, по службе, вспоминать о его писательстве повода не было. Но руководители Союза — люди бывалые, выход из казусной ситуации нашли запросто: «Выдать новый членский билет взамен утраченного»…

Столь же мифологичным выглядело его упоминание о том, как познакомился и подружился в лагере с музыкантом-зеком, услышавшим случайно его… игру на скрипке.

«Служба, рисование, иногда (очень редко) стихи. 30-50 страниц чтения. Вот мое расписание, от которого я не отступаю. Да, еще скрипка»… (из письма к жене, июль, 1948)

В записанном со слов Бориса Свешникова рассказе упоминается — мимоходом, — что ему, первокурснику института декоративного и прикладного искусства, взятому со студенческой скамьи в Лефортово и через год отправленному в Ухтпечлаг, выжить там удалось потому, что кто-то пристроил его сторожем при складе.

Записывал искусствовед, с лагерной жизнью, по счастью, знакомый не накоротке. Неточность допустил простительную, как будто несущественную. Неопределенным местоимением, вероятно, заменил не запомнившееся, ничего ему не сказавшее имя.

Лагерь назывался Ветлосян, теперь это — часть так называемой Большой Ухты. В ту пору, когда Свешников доходил на лесоповале, фельдшером в лагере был Штейнберг.

Примерно годом ранее он с тяжким обострением язвы, осложененной парою ничуть не лучших болезней, был отсюда отправлен в Потьму, в огромный тамошний лагерь-госпиталь. Где среди зеков-врачей обнаружились бывшие ученики его отца, известного врача Акима Петровича Штейнберга. Они не только поставили его на ноги, но и пристроили на курсы младшего медперсонала.

Выучившись, Штейнберг-младший несколько месяцев в том госпитале и работал. Вспоминал, что санитаром у него был Александр Тодорский, автор некогда знаменитой книги «Год с винтовой и плугом», чудом уцелевший в конце тридцатых при сталинской расправе с военной элитой; он дожил до реабилитации, получил очередное звание генерал-лейтенанта и тут же спроважен был на пенсию. А из пациентов особенно запомнился помиравший там главный мулла Крыма…

В семидесятых годах его не раз уговаривали поехать в Коктебель — отдохнуть. Штейнберг отвечал, что Крым без татар для него не существует…

Тот фельдшерский опыт получил впоследствии весьма неожиданное историко-литературное применение. Прочитав в семидесятых воспоминания Алянского о последней болезни Блока, Штейнберг сказал мне, что симптомы болезни ему хорошо знакомы, это — пеллагра, с которой он сталкивался в Потьме то и дело и которая была вполне излечима даже при весьма ограниченных — лагерных — медицинских возможностях. Но это — к слову…

Он вернулся в Ветлосян.

Свешников вспоминал это фантастическое видение: ворота лагеря распахнулись, и в сопровождении двух вохровцев вошел высокий человек в офицерской каракулевой папахе и шерстяной шинели до пят…

Фельдшерская служба была напряженной, но и давала немало преимуществ, положение настолько устойчивое, насколько вообще оно было возможно. А главное — собственный кабинет (опять же, Свешникова поразивший): белый шкаф с лекарствами и медицинским оборудованием, большой письменный стол, заваленный красками, карандашами, кистями, альбомами, на чистых бревенчатых стенах — цветные репродукции Франса Хальса, итальянцев, Вермеера Дельфтского. Здесь он мог, выкроив время, писать и рисовать. Бумагой и красками щедро разжился еще в госпитале, вольнонаемные помогли, чернила — не хуже китайской туши — научился делать из орешков, благо в окрестной тайге этого добра хватало…

«Я твердо знаю — судьба еще выбросит, выплеснет меня на поверхность жизни… мне не хватает воздуха, а мой воздух — это искусство. Старые мои друзья — живописцы и поэты. Они мне неизменно верны»… (из письма к жене, июль, 1948)

И однажды ему сообщили, что «на общих работах» загибается молодой художник.

Свешников едва держался на ногах. Бушлат болтался, как на вешалке. Штейнберг усадил его на стул. Налил крепкого чаю, сунул шмат хлеба. Подождал, пока тот понемногу придет в себя. Расчистил край стола, положил лист и карандаш: «Рисуй!» Тот помедлил, потом быстро, едва касаясь грифелем бумаги, сделал набросок. Второй, третий…

Штейнберг диагноз ему в карточку вписал такой, с каким к тяжелым работам привлекать не положено было, несколько дней продержал в санчасти, а после пристроил ночным сторожем при столовой. Снабдил всем надобным для рисования. И Свешников зажил в тепле и сытости, днями — на законном основании — отсыпался, а ночами рисовал…

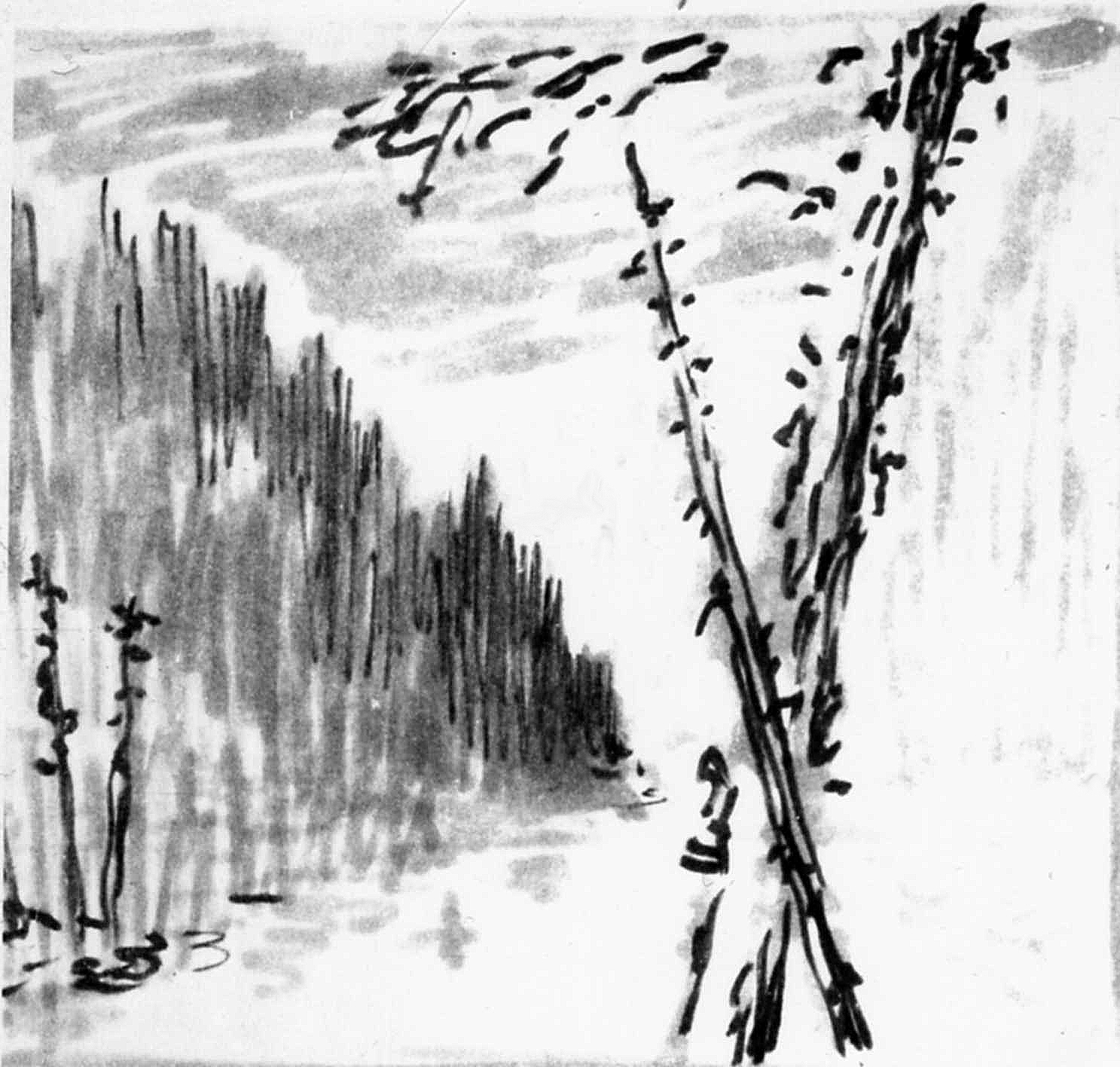

«…Все одно перед лицом неба, смерти и снега. И обретенным там, в лагере, грустным чувством свободы и светлого одиночества, какое только и нужно художнику… Графичность в смысле означенности, очерченности предмета, как почерк природы. Как темным штрихом ложится камень на землю, как трава произрастает. Невинная курчавость травы и есть графичность. Также древесность деревьев, земных горизонтов, холмов, облаков, неба. Графичность — как признак жизни, как первое ее проявление. Что-то шевелится, карабкается, продирается там на снегу, из-под снега. Занесем в протокол: графичность… Графика не слабее живописи удерживает в себе, аккумулирует время. То, что нарисовано, длительно существует, неизбывно, бессрочно... Это не заледенелый момент, вырванный из временного потока и приколотый художником к месту, а сама нарастающая протяженность бытия, обеспечивающая способность картине или рисунку впитывать годы и годы, которые истекли со времени начертания до той минуты, когда, войдя, мы смотрим на эти сокровища.»... (Абрам Терц. Кошкин дом)

Написано четверть века спустя — о лагерной графике Свешникова.

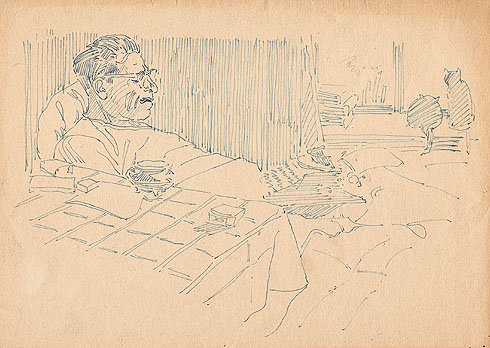

Аркадий Штейнберг за работой (с кошками). Рисунок Б. Свешникова

|

Не берусь сказать точнее о графике Штейнберга.

Когда Свешников освободился, Штейнберг, вернувшийся раньше и уже успевший обустроиться в своей любимой Тарусе, приютил его у себя. Потом помог снять собственное пристанище…

Он говорил, что в лагере были люди, которые погибали первыми — и совершенно неотвратимо. От голода, дистрофии. Потому что они этого не ели. Буквально. И тут ничего нельзя было поделать.

И еще — что люди там делились на тех, кто в понятии лагерная жизнь ударение ставили на первом слове, и на тех, кто — на втором. Что это была жизнь, одно из ее проявлений, пусть крайнее, психологически тяжкое, но неукоснительно следующее общим для всего живого закономерностям. Понимающие это могли не выжить. Непонимающие выжить не могли.

В нем самом парадоксальным образом сочеталось, вроде бы, несовместимое. Он понимал. Однако этого не ел. Не буквально, но — по сути — так.

«…я в одном не изменился совершенно: я ни на один грамм не перестал быть художником и поэтом; в тяжких условиях последних восьми лет я работал, как всегда и везде. Я рассматриваю эти мои святые обязанности как не менее важные, и если не буду иметь элементарной возможности работать, то жить мне не к чему и не для чего»… (из письма к жене, июнь 1952)

…В конце восьмидесятых, иллюстрируя публикацию ветлосянских стихов Штейнберга, некий журнальный художник нам изобразил очертанья оплетенной лозою высокой террасы в узорчатых листьях и ниспадающих виноградных кистях, этакий знойный армянский мотив…

Впрочем, нечто весьма похожее можно было увидеть и в Одессе, где Аркадий Штейнберг родился одиннадцатого декабря тысяча девятьсот седьмого года в семье, как уже сказано, известного, преуспевающего врача.

Благополучная интеллигентная семья, хорошо обставленная квартира в доходном доме на Канатной, с непременным фортепиано — отец еще и пел, да не просто, а закончил, помимо медицинского факультета, Санкт-Петербургскую консерваторию по классу пения, огромная отцовская библиотека, две гувернантки, одна из коих — австриячка, немецкий язык поэтому начинается почти одновременно с русским…

Обнаружив у пятилетнего сына абсолютный слух, родители отдали его в ученики Петру Столярскому — да какой же музыкальный ребенок из хорошей одесской еврейской семьи не учился у этого легендарного скрипача-педагога!

Правда, иных особенных гуманитарных склонностей в нем не наблюдалось, потому поступил он в реальное училище святого Павла, где изрядная часть учебной программы велась на немецком, ибо готовили учащихся к карьере технической, а германская инженерная наука традиционно считалась лучшей в Европе. Инженером Штейнберг не стал, зато немецким с тех пор владел свободно — настолько, что трудней всего, сетовал, было ему переводить стихи именно с этого языка, до болезненности остро чувствовал, сколь многое, замечательно озвученное в оригинале, неотвратимо теряется при попытке переложить его на язык иного звукового, семантического, ассоциативного строя…

Безоблачная та жизнь оборвалась в семнадцатом.

Сразу после гражданской войны отца вызвали работать в Москву. В двадцать втором туда переехала вся семья.

За Днестром, на далеком степном перегоне,

Я играл на рояле в товарном вагоне…

Было и такое. По «блату», верней сказать, «blatt’у», то бишь официальной бумаге, присланной в Одессу Акимом Петровичем, его жене и сыну выделили для переезда в столицу товарный вагон, где было наспех оборудовано нечто вроде комнатки-отсека, а прочее пространство отведено под мебель, книги, домашний скарб. Был там и рояль. Вагон, перецепляемый, по непостижимым чьим-то, но, видимо, твердым указаниям, от одного состава к другому, двигался маршрутом витиевато-загадочным, добирался до цели путешествия полтора месяца, часами и днями простаивая в самых неожиданных местах и ожидая попутного поезда. И тринадцатилетний Аркадий подчас коротал эту скуку за роялем…

Он тогда уже вовсю рисовал, твердо решил, что будет художником. И годом позже стал посещать студию Харламова, был такой — ныне позабытый — русский импрессионист, несколько месяцев спустя перешел в студию Юона. А в двадцать пятом поступил во Вхутемас.

|

|

Наброски к картине «Пикник» |

Лучшей школы, чем Вхутемас двадцатых годов, руководимый Фаворским, не стоило и желать. Штейнберг занимался рисунком у Виктора Таубера, живописью — у Давида Штеренберга, слушал лекции Флоренского, Виппера и других крупнейших историков и теоретиков искусства, пробовал себя в керамике и скульптуре, при этом стремился до тонкостей постигнуть технику и технологию каждого из этих искусств, так сказать, замешать мастерство на рукомесле (излюбленное его словцо)

Набросок к картине «Сказание о невидимом граде Китеже»

|

Ему было интересно.

Впоследствии пригодилось — всё.

В конце двадцатых некоторое время даже зарабатывал на жизнь «старинными» картинами, манеру старых мастеров имитировал виртуозно. Эти работы, покрытые потемневшим лаком в сетке тонких трещин-кракелюров, он выдавал не за оригиналы, а за копии не дошедших до нас произведений художников, чьи имена в истории искусства сохранились, но, если можно так выразиться, шрифтом некрупным, причем копии, выполненные едва ли не при жизни «подлинных» авторов, ну, разве что чуть позже. Остроумно придуманная легенда срабатывала безотказно. Покупатели верили — или очень хотели верить — и платили…

Он и рисовал тогда много — «в манере» Калло, Дюрера, итальянцев чинквиченто. Правда, рисунки не продавал. Иногда — дарил друзьям.

Николай Оттен рассказывал, что один из таких рисунков, висевший у него на стене, увидел как-то его знакомый, сотрудник «Эрмитажа», атрибутировал как работу неизвестного итальянца шестнадцатого века и… уговорил владельца продать этот лист музею…

В сороковых годах, в лагере, это рукомесло позволяло Штейнбергу обходиться минимумом необходимых для живописи материалов — и успешно заменять недостающее.

«…Немного (нет времени) рисую. За последний год написал три дельных картинки, во много раз лучше моих довоенных»… (из письма к жене, 1950)

В пятидесятых, в Тарусе, разработал несколько эффектных и оригинальных приемов в акварели и станковой графике. Кое-что из этих находок/открытий позаимствовали у него жившие тогда в этом, по выражению Дмитрия Плавинского, «русском Барбизоне» молодые художники, ставшие четверть века спустя знаменитыми. В частности, и в графике Плавинского виден тот след…

Рукой автора: «Еще девять охотников за собаками». Была в Тарусе такая отпетая – и ненавистная Штейнбергу – кампания алкашей, промышлявших – на водку – отстрелом бродячих собак. Он говорил мне, что обдумывал сюжет «картинки» с этими персонажами, но потом забросил…

|

В феврале девяносто восьмого, выступая в Литературном музее на вечере, посвященном девяностолетию со дня рождения Штейнберга, искусствовед Лариса Кащук назвала его главою «Тарусской школы» живописи.

…Было еще три одесских года. Когда он внезапно перевелся из Вхутемаса в Одесский институт изобразительных искусств. И в классе старого художника Владимира Заузе осваивал технику литографии, ксилографии, офорта (в котором учитель был особенно силен и признан).

Я вижу город детства моего,

И мне не надо больше ничего.

Доходный дом, в котором я родился,

Домовый двор, которым я гордился…

То было его прощание с Одессой. Больше он там не бывал.

…И снова ночь — коварна и тениста.

Всё затопила смоляная тьма.

Подобно книгам в лавке букиниста,

На мостовой валяются дома…

Много позже, четвертью века отделенные от этих стихов, написанных в тридцать втором, дома-книги, как бы перелистываемые ветром времени, дома-призраки, готовые исчезнуть так же внезапно и загадочно, как возникли, дома-города, кочующие в безлюдном пространстве, либо высящиеся то ли на гигантских сталагмитах необъятной пещеры, то ли на окаменевших пузырях земли, проступят на многочисленных графических листах Штейнберга и утвердятся в нескольких его картинах…

Он вернулся в Москву — но не во Вхутемас, «реорганизованный», скорее, переименованный во Вхутеин. Как раз в это время яростные атаки АХР на «старое», читай «буржуазное» искусство (а эта Ассоциации художников революции была в истории российской культуры ХХ века достойным партнером-соперником Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) по части изничтожения этой самой культуры) вынудили Фаворского уйти. В тридцатом Вхутеин разогнали, вместо него был создан Художественный институт, «суриковка».

Все эти перипетии Штейнберга уже не волновали, тратить время на дальнейшее бытование в студентах он не видел смысла. Всё, что ему требовалось от учения, взять успел: равно уверенно владел кистью, карандашом, пером, резцом, чувствовал себя сложившимся художником, и подтверждать сие формально, дипломом, — пустое. Как Рембрандту, Дюреру или Брейгелю, которым он поклонялся.

А главное — он писал и печатал стихи, сразу и явственно увидел именно поэзию основным делом жизни. Живопись при этом второстепенной для него не стала, однако без сопротивления отошла на второй план, чтобы все оставшиеся годы сопутствовать Штейнбергу, время от времени властно призывая его к себе, полностью захватывая — и снова отступая в полутень...

Он дебютировал в печати, когда ему еще не было двадцати двух лет. Потом вспоминал, что лет пять-шесть публиковался постоянно — и всюду, где хотел.

Дотошно перелистав литературную периодику того времени, понимаешь, что мемуарный этот пассаж — аберрация памяти, однако основания для нее были. Штейнберг печатался нечасто, но, как бы это повернее выразиться, весомо, что ли. А на тогдашнем поэтическом фоне быть замеченным — дорогого стоило.

…Посылая зрачками глухие огни,

Меж барханами снега стояли они

На чугунных своих полусогнутых лапах

И, смакуя глазами отъявленный запах,

Словно идолы на безнадежном снегу,

Наблюдали за мной…

«Литературная газета», март 1930-го. «Волчья облава», навеянная ассоциативно «Смертью волка» Альфреда де Виньи, которая еще отзовется в русской поэзии — мандельштамовским «веком-волкодавом».

…Я вижу хижину. Темным темно.

Уже созвездия, как домино,

Приучены к игорному порядку.

Я вижу хижину; сухую прядку

Ее волос; глубокое окно,

Очерченное фонарем; я вижу

Расплесканную световую жижу…

«Новый мир», 1932-й. «Взморье», где органическая звукопись родственна изобразительной светописи, где контрастная игра тьмы и света слегка акцентирована точностью enjambement’ов, где не покидает впечатление, что автор не учился стихосложению, не совершенствовался в нем, но всё у него само собою — так сказалось. Поэтика его сложилась очень рано. И впоследствии все ее изменения касались лишь частностей, штрихов и обертонов, но не звучания и не пластики стиха.

Здесь всё связано со всем, чего осознанно сделать невозможно, самые неожиданные метафоры, сравнения, эпитеты проясняются тем, что им предшествует и наследует, самим стихом, и случайных нет среди них. Нередко эти связи сложны, неочевидны, чтение таких стихов — занятие недосужее, они рассчитаны на встречное читательское движение, усилие, внимание, иначе ускользнут, вот как здесь:

…Пред ней висит, как призрак бытия,

Горящий край небесной плащаницы,

И влажное дыханье затая,

Летают рыбы, как снопы пшеницы, —

евангельский мотив становится внятным лишь спустя восемнадцать строк после внезапностью раздражившего сравнения:

…Нет-нет! Я вижу в темноте двоих,

Смолящих запрокинутое днище.

Они поют среди трудов своих,

Как пел тогда генисаретский нищий…

«Тогда» — это в день насыщения тысяч алчущих двумя рыбами и пятью хлебами...

…Когда боевые знамена взлетят

И грянет в литавры народная злоба,

Я — старый фантом, безыменный солдат –

Воскресну из мертвых и выйду из гроба…

«Молодая гвардия», 1933-й. «Могила Неизвестного Солдата».

В начале тридцатых Штейнберг уже был хорошо знаком с парижским «Собранием стихов» Ходасевича. Изданное в двадцать седьмом, оно вскоре — с оказией — попало к Багрицкому, с которым он дружил. Потому перекличка его стихотворения с «Джоном Боттомом», завершающим в том «Собрании» книгу в книге — «Европейскую ночь», едва ли умышленна, но не случайна. Ходасевич в двадцать шестом откликнулся на символическое завершение Первой мировой войны — состоявшиеся поздней осенью двадцатого года похороны Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве. Штейнберг написал стихи через девять лет после того, как вечный огонь вспыхнул в Париже. Даты под стихами выявляют различие: итог и предчувствие…

Кстати, среди штейнберговских набросков конца пятидесятых есть разрозненные строчки о встрече на свалке заржавленного штыка и сломанной швейной иглы — уже явственная реминисценция из «Боттома». Начало их диалога норовит соскользнуть в басню, продолжать нет смысла, не та тема…

Однако вернемся в тридцатые.

Спиной к движенью лежу неподвижно, —

Один из многих, старый, разутый,

На верхней полке лежу неподвижно,

Как чемодан артиста эстрады…

«Красная новь», 1935 –й…

Все эти издания — на виду и на слуху. Недаром последнее стихотворение, всего шестнадцать строк, угодило в ругательный цитатник уже начавшейся борьбы с формализмом в искусстве…

Он был явным лидером великолепной четверки, именовавшей себя «Квадригой»: Петровых, Липкин, Тарковский, Штейнберг. И не потому, что единственный из четверых регулярно печатался, — Тарковскому это удавалось изредка, Петровых и Липкину не удавалось вовсе. Он был ярок, темпераментен, можно много еще эпитетов перебрать, ограничусь тем, что Липкин обронил, говоря со мной о Штейнберге: убедителен. Увлекался — и увлекал.

Попытка представить себе ныне «Квадригу» более или менее привычной для историка литературы группой — и соответственно исследовать и классифицировать ее деятельность, вписать, как говорится, в исторический контекст, попытка такая, думается мне, обречена на неуспех. Здесь не было ни манифестов, ни деклараций, вообще ничего, что смахивало бы, пусть условно, на общую платформу, программу, привлекало бы всё новых и новых со-членов, создавало бы массу прорыва — в литературу. Было дружество, со-дружество четырех молодых, замечательно одаренных людей, задумавших впрячься сообща в эту колесницу, в квадригу Аполлона Мусагета.

Различий между ними было куда больше, чем сходства.

Общее — отношение к слову, к стиху.

Сходство возникло позже — в судьбах.

Все четверо мучительно долго дожидались первой книги своих стихов. Тарковский «дебютировал» в пятьдесят пять лет, Липкин — в пятьдесят шесть, Петровых — в шестьдесят. Штейнберг так и остался при жизни поэтом без книги — она появилась только в девяносто седьмом.

Все четверо, когда советская власть добралась, наконец, и до поэзии, уведены были Георгием Шенгели в занятия стихотворным переводом, со временем стали признанными мастерами этого дела, а Липкин и Штейнберг — так и вовсе классиками…

К поэтам, загнанным в перевод волею известных обстоятельств Штейнберг себя не относил. Радуле Стийенского перелагал весело, затеяв вдвоем с Тарковским и продолжив затем в одиночку игровое сотворение особого такого жанра, который впоследствии Липкин не без иронии называл «переводами нового типа». Это — когда, попросту говоря, у переводов либо вовсе нет оригиналов, либо сходство их с оригиналами весьма относительно, либо, наконец, оригинал возникает после перевода, то бишь сам является переводом… с русского.

Штейнберг рассказывал, что, когда предпоследняя, если не ошибаюсь, книга стихов Стийенского уже была переведена, тот посетовал, что никак не может придумать для нее заглавие. «Да назови ты ее… ну, скажем, "Следы на песке"», — предложил Штейнберг. — «Но ведь у меня нет такого стихотворения!» — «Так будет»…

И появились вот эти, словно затрудненные проседающим под стопою песком, анапесты:

…Я слагал свои вирши –

Усталый мечтатель угрюмый.

Всё, что создано мною –

Следы на приморском песке…

Он с удовольствием вспоминал, как перед самой войной выпустил тоненькую книжку Ошера Шварцмана. Как весело работал в Кишиневе над переложением многостраничного «Андриеша» Емелиана Букова. Как сумел поддержать бедствовавшего в конце пятидесятых своего вхутемасовского учителя, заставив издательство заказать Виктору Тауберу иллюстрации к своему переложению для детей якутского эпоса — «Богатырь на гнедом коне». Как попробовал себя в словесной эквилибристике, взявшись перевести стихи непереводимые по определению, ибо Георге Топырчану сочинял свою «Ворону», явно забавляясь бесконечными сравнениями своей «героини» со всем, что только придет в голову, лишь бы рифмовалось, но поди зарифмуй по-русски… румынские рифмы! А почему бы и нет?

…Морщит с подозреньем лоб,

Словно тенор в паре фрачной,

Богомольная, как поп,

Черная, как черт невзрачный…

Густота и многовариантность его черновиков — стихов ли, переводов, эскизов, — удивительным образом не соотносятся с тем, что за двадцать лет знакомства и, смею думать, дружбы со Штейнбергом, я ни разу не видел его «работающим», ни разу, позвонив, не услышал, что он «занят». Договариваться о встречах заранее не было нужды, спонтанность их была совершенно естественной — как иначе? Конечно, было известно, что он, «жаворонок», часами просиживает за столом по утрам, иногда чуть ли не с рассвета. Однако по вечерам, даже весьма и весьма поздним, в нем не заметно было усталости — как у самой что ни на есть подлинной «совы».

Это в полной мере относится и к десятилетию с лишним, когда трудился он над тем, что считал — и называл — делом жизни. Над «Потерянным раем»…

«Для поэзии необходима праздность», — говаривал Сергей Васильевич Шервинский.

Осенью семьдесят шестого у Шервинских отмечали выход в БВЛ тома Джона Мильтона.

Две трети книги — «Потерянный рай».

Лет за десять до того, заключая договор на перевод поэмы, Штейнберг поставил издателям условие: редактором будет Шервинский и никто иной.

Редактирование длилось примерно год. Мне довелось быть свидетелем нескольких из тех еженедельных встреч поэта-переводчика и поэта-редактора. Будучи застенографированы, они бы послужили, на мой взгляд, замечательным мастер-классом — и для молодых поэтов-переводчиков, и для не очень молодых издательских редакторов поэзии. Впрочем, я про то писал — повторяться не стану.

Теперь все это было позади. Книга удалась. Повод попраздновать отменный.

За столом расположились девятеро — свои. Чай, прикупленные нами по дороге сласти, вишневое варенье, варить которое из ягод собственного тарусского сада жена Шервинского Елена Владимировна была большая мастерица. Армянский коньяк и фрукты, только что привезенные из очередной, Бог весть какой по счету ереванской поездки хозяином дома и его внучкой Лёлей. Разговор над столом кружил и клубился легкий, под стать настроению. Коснулся Армении, с ее сарьяновской осенью. И тут Шервинский вспомнил, как лет двадцать назад гостил там у Сарьяна. И как-то Мартирос Сергеевич вернулся после встречи со студентами художественного института почему-то задумчивым, даже слегка как будто растерянным. «Они меня всё время спрашивали: как надо писать? — сказал он. — А я им ответил: хорошо надо писать»…

И тут Штейнберг, по ему одному ведомой ассоциации, припомнил Одессу своего детства. Урок Столярского. «Ну, как ты играешь!» — прервал его Петр Соломонович. И вдруг спросил: «Ты борщ любишь?» — «Да». — «Мама борщ варит?» — «Да». И тут Столярский стал описывать — как, небось, мама варит борщ, что в него добавляет, какой дух от него идет. Делал это подробно, не спеша, со вкусом, словно пробу снимая с дымящейся ложки. И дождавшись, пока восьмилетний ученик начнет судорожно сглатывать слюну, подытожил торжественно: «Вот как это надо играть!»

Мильтон переведен поэтом, который прекрасно усвоил — как это надо играть.

Одной из первых покупок на гонорар за эту книгу была фисгармония. Демонстрировал ее с гордостью. Говорил, что мечтал о такой с отроческих лет.

Примерно с тех же, когда, обнаружил в отцовской библиотеке «Потерянный рай» в беспомощном, по нынешним понятиям, переводе Ольги Чюминой, возжелал — когда-нибудь — перевести это сочинение.

Круг замкнулся.

Он был благодарен тем, кто посадили его во второй раз: «Иначе я был бы совершенно другим человеком».

Добавлю: иначе он, вероятно, и не перевел бы поэму Мильтона.

Первый к ней подступ возникает в лагерном блокноте, начатом 13 декабря 1947 года. Тема Иова.

...Опять восстал из пепелища дом —

И трижды, и четырежды прекрасней

Того, другого дома — шире, выше

Он был: гораздо выше, без сравненья!...

Двадцать лет спустя, когда начатая было работа над Мильтоном прервалась мучительно длинной паузой, эта тема вернулась — в поэме «К верховьям»:

Тебе воздали за потери,

С лихвою оплатив счета,

Восстановили в полной мере,

Но не вернули ни черта...

Поэма, написанная в 1963-1967 годах, не отвлекла Штейнберга от Мильтона, но была, думается мне, необходима и ко времени. Обе поэмы, в сущности, — об одном: ведь потерянный рай, стоит задуматься, о том же, о верховьях, откуда началось, нарастая, течение жизни.

Не будь поэмы, скорей всего, перевод «Потерянного рая» был бы сделан несколько иначе.

Не будь поэмы, скорей всего, у Штейнберга была бы прижизненная книга стихов.

Незатейливая, на первый взгляд, повествовательность поэмы, да еще, опять же, как бы невзначай подчеркнутая подзаголовком «Заметки в стихах», с едва уловимой иронией чуть акцентированная эпиграфом из «Философских тетрадей» (без указания автора — кто ж его не знает!), обманчива, в ней главные мысли — и смыслы — и мысли о смысле бытия — возникают как бы сами собой, вспениваясь течением стиха.

…Но эта жизнь была не хуже

Любой другой; она была

Мелькнувшей в темноте и стуже

Частицей света и тепла.

Чего же требовать иного

В последний из прощальных дней?

Какая, в сущности, основа

Упреков, обращенных к ней?..

Штейнберг говорил, что жанр «заметок в стихах» близок к тому, что делает в своих поэмах Твардовский. Не потому ли свои вещи, в этом роде сочиненные, он отдавал… в «Октябрь»? Ну, а куда — в «Новый мир»?

На недоумение, дескать, как можно, при кочетовской-то репутации журнала, — пожимал плечами: какая разница, если печатают слово в слово то, что он написал. И печатали — «Автобус местного значения», «Учительница», еще о двух «заметках» шли вполне конструктивные, так сказать, переговоры…

Три журнала, которым была предложена поэма «К верховьям», дружно ее отвергли.

Тогда Штейнберг составил книгу: добавил к поэме десятка три стихотворений, по большей части, опубликованных в «Тарусских страницах» и в периодике, — и всё.

Стихи нареканий не вызвали. Поэма насторожила.

В начале шестидесятых молодой прозаик принес Валентину Катаеву — в «Юность» — только что написанную повесть. Тот прочитал. Похвалил. И сказал, что… печатать не будет. Потому что автор сочинил «Танкер "Дербент"» наоборот.

С тою же мерой условности про поэму «К верховьям» можно сказать, что это — «За далью даль» наоборот.

Издателей-читателей смутила иллюзия внешнего подобия — при явном внутреннем различии. Они пытались сообразить — в чем тут дело.

А всё просто: у поэмы Штейнберга совсем иное происхождение. Тем же, традиционнейшим четырехстопным ямбом написанный «Евгений Онегин», роман в стихах, форма, позволяющая соединить сколько угодно автору «отступлений», лирических фрагментов, дающая ту внутреннюю свободу, что не достижима чаще всего в отдельных стихотворениях, «лирические отступления» композиционно и содержательно несравнимо свободнее, своевольнее, чем стихотворение, пиеса…

Поначалу в издательстве от поэмы попытались отделаться привычными, испытанными штампами: описательно, мол, без «необходимого» проникновения в суть характеров, «скучно читать», герои связаны между собой «весьма условно», только пребыванием на одной барже, и до конца поэмы даже и не общаются друг с другом etc.

Я суммирую высказывания разных рецензентов и редакторов, не называя имен, не хочу вызывать их из забвения — пусть даже таким образом.

Все они лгали.

Как только началась работа над книгой с редактором (да не над книгой — только над поэмой), это стало ясно. Первым делом от автора потребовали убрать: лагерную тему, еврейскую тему, и далее в том же духе…

Штейнберг шел на уступки: вымарывал, сокращал, переделывал. На мое недоумение по этому поводу ответил, не помню дословно, что-то вроде: главное — напечатать в первый раз, потом, при переизданиях, всё можно будет поправить. Приводил исторические случаи восстановленных цензурных купюр — из Пушкина, Некрасова, Щедрина, самый близкий по времени: журнальная публикация «Мастера и Маргариты» — и книга…

Композиция поэмы перекосилась, вот-вот рухнет, система внутренних связей была растерзана.

Как нередко бывает в долгом противостоянии, обе стороны, в конце концов, стали — каждая по-своему — видеть то, чего не было. Уже не было.

Издатели, изувечив поэму (и теперь уже упрекая автора в собственных достижениях — в композиционной невнятности и сюжетной бессвязности), продолжали ее опасаться, а поскольку то и дело приходилось о ней говорить-писать, то и неизбежно проговорились.

«Все они (персонажи поэмы. — В. П.) в чем-то обделены, обойдены — кто войной, кто нескладной судьбой. Все, или почти все в чем-то ущерблены, чем-то озлоблены. И, увы, это настроение мрачной угрюмости так и не рассеивается до конца поэмы»…

«…поэму «К верховьям»… неясную в идейном плане (курсив мой. — В. П.)»…

«Образ баржи, перевозящей всех через реку, — хотел или не хотел того автор — ассоциируется с образом нашего времени (курсив мой. — В. П.)»…

Штейнберг упрямо не желал издавать книгу без наиболее значительного своего сочинения, с которым не так уж много общего имело то, что в итоге от него осталось…

Он умер в восемьдесят четвертом, седьмого августа, в деревне Юминское на берегу Хотчи, около своей лодки.

Несколько лет спустя я упомянул Штейнберга в разговоре с романистом Юрием Давыдовым. И тот откликнулся: «Это который в лодке с собакой умер?..».

После его смерти в архиве обнаружилось немало вещей, которые он никогда не читал — ни за домашним столом, ни на вечерах своих, — и не пытался напечатать. Почему — загадка.

Когда, под красною чертою,

Гласит невзрачное число,

Как, в сущности, я мало стою

И, если уж на то пошло,

Как я немного стоить буду,

В чертополох преобразясь

Или попросту в земную грязь,

Распределенную повсюду…

Или такое:

…И, русским хлебом вскормленный сыздетства,

С младых ногтей в себя его вобрав,

Я принял выморочное наследство

Кольцовских нив и Пушкинских дубрав… —

вызывающее отклик памяти:

…И пред твоими слабыми сынами

Ее порой гордиться я могу,

Что сей язык, завещанный веками,

Ревнивей и любовней берегу.

Явный отзвук — уже говорилось, что и «Европейскую ночь», и «Тяжелую лиру» Штейнберг знал. Хотя, в отличие от Ходасевича, написавшего свои стихи с демонстративной — пушкинской — бедностью рифм, у Штейнберга стихотворение — столь же демонстративно — прозвучено гулко, богато, подчас, как в этом катрене, даже изысканно, оно и понятно, ведь речь — о «выморочном наследстве», о том, что современная ему поэзия, если и пользуется им, то, чаще всего, худо…

И еще:

…Он зовет, неугомонный,

Бьет ногами в небеса.

Как морские анемоны,

Колыхаются леса.

Сбив зонты косматых кашек,

Тронув каждый корешок,

Ураган казачьих шашек

Зелень жадную обжег…

Или весь лагерный — «Ветлосянский» — цикл (а написанное там, еще один парадокс судьбы, сохранилось полностью — в отличие от сочиненного на воле), лишь два стихотворения из которого он иногда читал, а прочего и не упоминал, даже вот этого:

…Пусть нас двоих на гребне страсти

Затопит смоляная мгла,

Пусть я опять сорву с запястий

Ремни Икарова крыла,

И мы, очнувшись утром ранним

Всё в той же клетке, взаперти,

В глаза друг другу слепо глянем,

Чтоб не узнать и не найти… —

оно сохранилось только в блокноте да на пленке, начитанной однажды в гостях у сына, Эдика…

Он мог бы сложить — и, скорей всего, издать — книгу таких стихов. Однако не сделал этого. И нет убедительного ответа — почему?

Разве что реплика, брошенная им, когда проходили однажды мимо киоска с лотерейными билетами: «Играть с государством в азартные игры — просто глупо, оно — шулер!»

Ему нравилось высказывание Ходасевича, что «мастерство — признак таланта», и никак не иначе. Ибо только талант дает точность употребления приема по назначению, определяет художественную единственность. И чем виртуозней прием, тем большая точность нужна.

В том, что пишется по заказу — либо по внелитературной необходимости, — даже Юпитеру мастерство мстит изъянами, о быках и говорить не стоит. Взять хотя бы прагматические пушкинские «Стансы», которые стали самооправданием для нескольких поколений придворных стихописцев.

Штейнберг размышлял об этом не абстрактно — сам в тяжелые времена поддался соблазну и благодарил судьбу за то, что не дала ему возможности напечатать сочиненные тогда вирши…

Принято думать, что обилие черновиков — след работы медленной и кропотливой.

Черновики Штейнберга возникали стремительно, видно по почерку — с едва намеченными окончаниями слов и множеством лигатур, совсем по-иному, чем в беловиках. Препятствие, которое не удавалось взять сходу, обходилось, оставлялось на потом — в уверенности, что единственно нужное слово придет само, куда оно денется! Так, в конце концов, и происходило.

Исключений — два.

Отрывки и наброски конца сороковых. Комментарий однословен: Ветлосян. И удивляться стоит тому — сколько завершенного дали эти восемь каторжных лет.

Отрывки и наброски шестидесятых, очутившиеся, можно сказать, между жерновами работы над поэмой «К верховьям» и над переводом «Потерянного рая».

При всем при этом он был склонен экспромту, к мгновенной реакции на ситуацию, событие, впечатление.

Несостоявшиегося поэта Б. И. Соловьева, ставшего ортодоксальным советским литературоведом, дослужившегося до места заместителя главного редактора «Советского писателя» и много лет мстившего поэзии за не-взаимность, вымарывая из проходивших через его руки рукописей лучшие стихи, Штейнберг удостоил виртуозной эпиграммы, думаю, только она и сохранит это одиозное имя в истории литературы:

Борис Иваныч Соловьев –

Специалист не из последних

По холощенью соловьев

И умерщвлению последних.

В лагере ему попала в руки газетная статья, где обладатель сомнительной репутации и уникальной библиотеки русской поэзии двадцатого века критик Тарасенков раскрывал читателям мелкобуржуазную сущность поэзии Блока, стремясь рассеять недоразумение, по которому автор «Скифов» и «Двенадцати» попал в ареопаг поэзии советской (и заодно, как бы между прочим, фискаля на здравствующего автора давней статьи «Преодолевшие символизм» Жирмунского). И, опять же, эпиграмма:

Наш Поросенков, критик жалкий,

В писаньях душу излиял

И на певца ночной фиалки

Перевернул ночной фиал.

В шестьдесят втором, после хрущевского дебоша в Манеже и дальнейших его разборок с художниками, писателями, музыкантами, на верноподданическую — антиформалистскую — статью Смелякова в «Литературке» откликнулся:

…Пусть меня секут не либералы,

Не славянофилы из жидков,

А хороший православный малый –

Ярослав Васильич Смеляков…

И так далее.

Всё — по делу. Мастерски. Зная — как это надо играть…

Думаю, что такие импровизации — сродни его рисункам.

«Из жизни пугал»

|

Картины и большие — последние — эскизы к ним, графические листы, которые — теоретически — могли бы впоследствии быть переведенными в живопись, но не обязательно, и без того самодостаточные, возникали медленно, штучно, их детали и фрагменты прорабатывались во множестве набросков.

Рисунки появлялись молниеносно, «по поводу», — десятками.

Различия между двумя его художествами — изобразительным и словесным — бросаются в глаза.

Общего — не меньше, но оно от постороннего взгляда скрыто.

Когда листаешь стиховые черновики и графические наброски, сходство в этой двойственной работе на бумаге проступает все отчетливей.

Первый — размером в листок карманного блокнота — набросок композиции, никаких подробностей, только общий графический контур, соотношение светлого и темного, пропорции неведомых еще изображений.

Потом — наброски домов, фигур, мелких деталей.

Дом

|

Потом — один за другим — эскизы как бы вырастают, они укрупняются, будучи все более разработанными и проработанными, пока не становятся листом — в размер будущего холста (который, впрочем, уже дожидается: собственноручно Штейнбергом загрунтованный, несколько лет, как советовали старые мастера, выдерживается в ряду себе подобных). Это — уже картина, но еще, если угодно, в графическом варианте.

Дальше начинается, может быть, самое интересное. Штейнберг испытывает сделанное: создает несколько «побочных» эскизов, где пробует сократить либо еще как-то изменить написанное. Так, в «Пейзаже с тремя фигурами» исчезает стоящий в центре город-дом, на его месте — речная излука, то ли болотная лужа, затем «дом» возвращается, но правее, чем стоял, а «персонажи» сдвигаются влево, затем из трех персонажей остаются двое…

Однако в итоге делает, как было. Как увидено — и запечатлено для памяти в первом наброске.

Точно такую же работу можно видеть в черновиках стихотворных: «Второй дороги», «Отходной», «Короедов»…

В его графике и живописи нет определенной границы между природой живой и неживой, то бишь сотворенной посредничеством человека, изобретательно, с неистощимым разнообразием форм, стремящихся состояться в отведенный для творения ничтожный отрезок времени, исчезающе малый по сравнению с тем, что дан камню, реке, траве.

Две ничтожных фигурки, бредущие невемо куда вдоль подошв нескончаемых гор, казалось бы, затеряться должны в том величавом пейзаже, но нет — привлекают: движеньем на фоне покоя.

Мозес и Пантелей.

«…Все стены были записаны: такой-то, такой-то, такой-то ушел по такой-то статье туда-то… И вдруг среди всех надписей я прочел очень странную: "Мозес и Пантелей не бояться статей!" И я решил, что буду третьим: "Мозес, Пантелей и Аркадий не боятся статей!" …Я реально представил себе этих людей: Мозес — здоровый, толстый литовский еврей, с лоснящимся носом, и Пантелей — худенький, вроде монастырского послушника, с бородкой. О вот они… уходят куда-то в Тувань и не боятся статей» (из воспоминаний Штейнберга)…

Забавно-грустные эпизоды из жизни… огородных пугал…

Пес Штейнбергов ньюфаунленд Фома, сын Кузьмы, ньюфаунленда Ростроповичей, стало быть, Фома Кузьмич, — среди персонажей фантасмагорического «Пикника»…

То ли видятся, то ли снятся карабкающиеся друг на друга дома, блуждающие города, многоочитость окон в нагромождениях скал. И чем выше, чем заносчивей над землею стремятся стать постройки, тем более хрупки, уязвимы, шатки становятся. Метафора Вавилонской башни словно бы настаивает реализоваться в XX, XXI, XXII веке…

В семьдесят седьмом Штейнберг принес мне ко дню рожденья графический лист: лодка высоко в горах, близ вершины. То ли со времен Ноя там застрявшая, то ли кем-то доволоченная туда в эсхатологическом порыве, в ожидании второго потопа…

На последней его картине, только-только начатой, — призрачно проступающие контуры деревьев.

Дальше — белизна полудюжины загрунтованных им холстов…

Как-то в Тбилиси я спросил у Параджанова — к кому из здешних художников непременно надо пойти? «К Гаянэ Хачатрян, — мгновенно ответил он. — Правда, у нее сейчас нет ничего готового, но и начатое — уже интересно, стоит смотреть»…

Мне, признаться, больше нравятся последние листы-эскизы к некоторым картинам Штейнберга, чем сами картины.

В них явление цвета мне мешало. Не бывает черно-белого зрения. Воображенье преобразует и самое белизну. И неизбежно конфликтует с авторским колоритом.

Это я пытаюсь объяснить — почему в стихотворной книге Штейнберга наиболее органичной мне видится его графичность…

В двадцать девятом году он побывал в Коктебеле. И Волошин сказал ему: «Самое главное Ваше творчество должно быть направлено на одно: на себя. Если яблоня будет здоровая и цветущая, то плодоносить она будет уже сама, созревшие яблоки будут уже сами падать на землю. И отдельные стихи… Поэт — это не человек, который делает свои шедевры, поэт — это образ жизни, образ мышления. Поэтому работайте над собой, главное Ваше творение — это Вы сами»…

Он так и работал.

Главное его творение состоялось и уцелело.

А из прочего пропало многое. Судьба не позаботилась о сохранности того, что он писал и рисовал. Исчезло не меньше трети написанного и примерно половина нарисованного.

И я не помню, чтобы он о том жалел.

У него были ученики — в прямом, буквальном значении слова. Молодые поэты брали у него уроки переводческого ремесла, молодые художники — уроки живописной и графической техники и технологии. А станет ли все это мастерством — зависело уже от них самих.

«Возраст — не заслуга, козырять нечем», — говаривал он.

«Его нельзя было не любить», — написал Липкин.

В нем не было учительства.

Потому что ни у кого нельзя научиться жить.

Но можно — отношению к жизни. Тому — как это надо играть.

сентябрь-октябрь 2007

© Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

|