Владимир Гоник

ВЕЗЕНИЕ И УДАЧА

Десять лет спустя

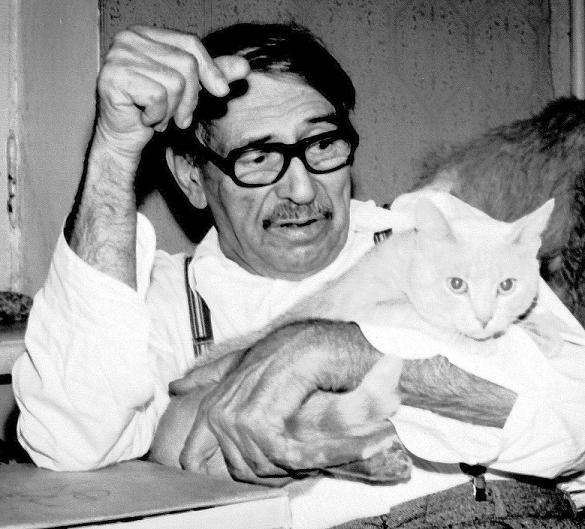

Аркадий Акимович Штейнберг

Неужто книге "К верховьям" с поэзией Аркадия Акимовича Штейнберга и воспоминаниями о нём минуло 10 лет? А кажется, стараниями Вадима Перельмутера она только-только сложилась, но уже выросли дети, ушли из дома и живут своей отдельной жизнью, и мы шаг за шагом приближаемся к возрасту того Акимыча, каким знали его.

Часто ловлю себя на мысли, что все годы он присутствует рядом, по соседству, в непосредственной близости, за стеной. Ощущение присутствия достигает физической очевидности и воспринимается реально как прикосновение или взгляд.

Первая книга едва ушла в набор, а я уже сожалел, что не упомянул о независимости Штейнберга. Надо ли говорить, как он мечтал издать свою поэзию - не только и не столько переводы, сколько именно свою поэзию, как хотел читать свои стихи на публике.

Профессионал, тёртый калач и стреляный воробей, он, конечно, понимал, что сами собой публикации и выступления поэта, далёкого от власти, от идеологического корыта, не состоятся, требуются усилия, настойчивое продвижение, и без конкретных практических действий не обойтись. Хочешь не хочешь, нужно ходить куда-то, кому-то звонить, кого-то посещать, что-то предпринимать, устраивать и, как говорится, пробивать.

Судя по редким разговорам на эту тему, он, похоже, умозрительно готов был заниматься устройством дел, однако, мне думается, всякий раз он задумывался о цене, которую неизбежно придётся платить.

Трезво давая себе отчёт в трудностях и преградах, Штейнберг, на мой взгляд, заведомо осознавал, сколько потребуется никчемных встреч, пустых хождений, суесловия, сколько понадобится обить порогов, выслушать нелепых мнений - и не хотел, чурался.

Он не хотел мышиной возни, размена на мелочи, не хотел метать бисер и постоянно как бы взвешивал, стоит ли игра свеч. Личность его была несовместима с унижением, с которым неизбежно пришлось бы столкнуться. Он не хотел ни от кого зависеть, никого просить, одалживаться, независимость возобладала над расчетом.

Изредка мы говорили на темы изданий, публикаций, выступлений, обсуждали некоторые шаги, Акимыч морщил нос, как брезгливый кот:

- Не хочу, противно, - отмахивался он с кривой усмешкой.

Он как будто испытывал отвращение к хлопотам, сторонился казённых мест, избегал начальства, ему претила сама надобность к кому-то обращаться, просить, доказывать, он готов был вообще отказаться, только бы не участвовать в суете.

Как известно, в годы войны Штейнберг в звании майора служил в политотделе 18 армии, где начальником был полковник Брежнев.

- Между прочим, неплохой был мужик, - отмечал Акимыч. - Нормальный, живой… 3ря никому не вредил, помогал, когда просили. Баб любил, волочился за юбками и выпить был не дурак.

Молва доносила разнообразные случаи, как Брежнев помог кому-то из сослуживцев - с квартирой, с пенсией, с лечением, некоторые знакомые советовали Штейнбергу напомнить Брежневу о себе, попросить об издании книги. Однажды Акимыч с кривой усмешкой рассказал мне о свежих советах и смотрел испытующе, по-птичьи наклонив голову и кося глаз, - что, мол, отвечу, как отнесусь.

- Акимыч, если достучитесь, многие проблемы решатся сами собой, - ответил я.

- Вы постучались бы?

- Вряд ли...

- То-то и оно, - ухмыльнулся он. - Стучаться неохота.

Штейнберг исповедовал старую зековскую формулу - "не верь, не бойся, не проси", но формулы не вполне универсальны и не обладают совершенством. Жизнь, как правило, богаче и горазда на выдумки, а кроме того, время от времени ставит нас в разнообразные позы.

Наши дома, как я говорил, располагались поблизости, относились к одной жилищной конторе. Как то я заметил, что Акимыч томится, слоняется и как бы не находит себе места - не в своей тарелке, проще говоря.

Выяснилось, ему давно уже требуется никчемная справка, которую выдаёт ЖЭК, но ходить за ней, объясняться было ему поперёк души. Честно говоря, я тоже не большой любитель контор, но предложил Акимычу пойти вместе или, как говорят альпинисты, в одной связке, тем более что и у меня была какая-то мелкая надобность,

В урочный час мы отправились в жилищную контору. Надо было видеть, как вырядился Штейнберг - буквально в пух и прах: буклированное пальто, франтоватый шарфик, начищенные до блеска штиблеты... Можно было решить, что его ждут на званом обеде или пригласили на приём в иностранное посольство.

Хорошо помню, с какой неохотой плёлся Акимыч - двигался галсами, тормозил, бесцельно топтался, озирался с тоской, и было видно, что его заранее угнетает предстоящий визит. Признаюсь, я был начеку, чтобы он не улучил момент и не дал дёру, не повернул оглобли назад.

И вот он, невыносимо элегантный, весь в иноземном прикиде, длинноволосый, насквозь нездешний, заявился в будничную и довольно неказистую обстановку жилищной конторы, галантно расшаркался перед захлопотанными тетками, велеречиво, с актёрскими интонациями и в аристократической манере высказал комплименты и как-то иносказательно, с причудливыми фигурами речи намекнул на справку.

Бедные женщины, они едва не хлопнулись навзничь, их едва не хватил удар. Больно было видеть их лица и глаза. Могло сдаться, контору посетил инопланетянин, посланец другой Галактики. На всех вдруг повеяло незнакомой жизнью - непостижимой, недостижимой, неосуществимой. Таинственный пришелец непринуждённо указал присутствующим границы их существования.

Нравится не нравится, Штейнберг с его праздничностью и обаянием плохо вписывался в уныние и скуку советской конторы. Тётки подавленно молчали, терялись и откровенно недоумевали, а он ещё пытался растопить недоверие, обаять их, произвести впечатление, расположить к себе - и смех, и грех!

Не секрет, что, при всей его практичной сметке, Штейнберг не всегда находил линию поведения в местах, где он был просителем. Он вдруг попадал впросак, тушевался, говорил невпопад. Вот и сейчас картина наблюдалась вполне смехотворная: речь и манеры посетителя произвели сокрушительное впечатление, женщины никак не брали в толк, чего от них хотят.

Сказать по правде, странный проситель и сам терялся, удивлённо таращил глаза, смущённо и виновато улыбался и обескуражено топтался на месте, как цирковой медведь. Раздосадованные тётки хмуро глазели на диковинного жильца и на всякий случай приняли неприступный вид, надменно поджали губы, заняли круговую оборону и готовы были дать отпор - от ворот поворот, приготовились стоять насмерть.

Кончилось всё мирно, благополучно, без ругани, кровопролития в убийства, даже до рукоприкладства не дошло. Мы получили справки, отбыли восвояси к несказанному удовлетворению Акимыча.

Словом, присутственные места, конторские сидельцы, столоначальники, казённая кость были Штейнбергу заведомо не по нраву, а говорить ему о необходимости посещения означало гладить его против шерсти.

Насколько, однако, он затруднялся с официальными лицами, настолько легко и непринуждённо сходился с обычными людьми в их обыденном существовании - с продавцами, мастеровыми, шоферами, лесниками, крестьянами, дровосеками, настройщиками роялей, электриками, рыбаками... Он был охоч до разнообразных житейских историй, чесал языком и судачил с кем придётся, любой человек его интересовал.

По большому счёту, Штейнберг всегда и повсюду проявлял к людям повышенный интерес. Знакомясь, он дружелюбно улыбался, но внимательно ощупывал человека взглядом, пристально всматривался, как бы изучая тайную суть.

Помню, как сосредоточенно он наблюдал за собеседником, как цепко подмечал черты характера, выявлял особенности личности, детали и скрытые проявления, неуловимые для большинства людей.

В этом смысле Штейнберг напоминал мне Вольфа Мессинга. Я видел того в действии, был свидетелем его поразительного дара, который непостижимой наблюдательностью и остротой восприятия ошеломлял не только публику, но и серьёзных профессионалов - психологов и врачей.

У меня на глазах Мессинг, как тонкий прибор, как чувствительный приёмник, настраивался на чужую волну и регистрировал малейшие психофизиологические изменения в организме другого человека.

Однажды в доме Штейнберга речь зашла о Мессинге, гости обменивались суждениями. Хозяин вышел на кухню, а я невзначай обмолвился о его сходстве с Мессингом: он, как Мессинг, вникает в чужую сущность и пытается уловить скрытые процессы.

Акимыч вернулся с чайником, наполнил чашки и рассказал легендарные случаи из жизни Мессинга - то ли быль, то ли молву. Я вспомнил историю, которая произошла в бытность мою студентом рижского медицинского института.

Преподаватель психиатрии, который вёл у нас практические занятия в клинике и семинары на кафедре, участвовал в публичных выступлениях Мессинга, входил в комиссию по контролю за чистотой опытов. Особо отмечу, психиатр был хорошим специалистом, кандидатом наук, писал докторскую диссертацию о пограничных состояниях психики и отличался ироничным складом ума. Другими словами, легковерием он не страдал, признавал только объективную реальность, в которой мог удостовериться лично. В прошлом он был военным врачом, служил в авиационном полку на корейской войне. Как опытный практикующий психиатр, он владел техникой гипноза, использовал в клинике методы психоанализа, хотя официально Фрейд тогда был под запретом.

Мессинг работал с публикой в зале, комиссия располагалась на сцене. Медики в подавляющем большинстве - я в их числе - скептически и недоверчиво относятся к необъяснимым явлениям, считают их ловкими трюками, в людях с необычными способностями подозревают, как правило, шарлатанов.

Нам, своим студентам, преподаватель откровенно признался, что пришёл с заведомой установкой на разоблачение Мессинга.

- Я хотел вывести его на чистую воду, - честно сказал нам преподаватель.

Как бы то ни было, Мессинг убедительно работал в зале, и чтобы опровергнуть артиста, психиатр, сидя на сцене, через весь зал мысленно послал ему в спину ошибочные команды.

Вслух не было произнесено ни слова. Мессинг продолжал работать, но зрители обратили внимание, как он забеспокоился, занервничал, как выросло напряжение, взбухли вены на лбу, лицо взмокло, черты его заострились.

То, что случилось потом, грянуло громом среди ясного неба. Мессинг на мгновение приостановил опыт, повернулся к сцене и через весь зал с укоризной произнёс:

- Зачем вы мне мешаете? Ведь это мой хлеб!

В ответ врач пристыженно кивнул, извинившись, и позже признался нам, что почувствовал стыд.

История произвела на Штейнберга неизгладимое впечатление. Он умолк, долго размышлял, часто вспоминал этот случай, обсуждал его с разных позиций, требовал от меня объяснений с точки зрения медицины.

Надо признать, уяснив суть человека, Акимыч строго никого не судил, проявлял снисхождение, искал причины и оправдательные мотивы - даже в закоренелых случаях. Он как бы цеплялся за любую возможность понизить градус чужой вины, если уж нельзя отменять её вовсе. Его снисходительность кое-кого раздражала, он лишь сдержанно ухмылялся, отшучивался, отмахивался. Слишком много он повидал в жизни, чтобы судить наотмашь, рубить с плеча.

Как правило, Штейнберг пребывал в уравновешенном состоянии. Я редко видел его в дурном настроении, мрачным или в унынии, любой благоприятный повод - хорошая новость, встреча, книга, застолье, интересный фильм или выставка, не говоря уже о творческой удаче, приводили его в приподнятое настроение. Мне редко попадались люди с таким зарядом жизнерадостности, он легко и весело удивлялся, с готовностью подхватывал смех, умел радоваться и нередко впадал в беспричинную эйфорию - просто так, из одного природного жизнелюбия.

Стоит упомянуть, что даже под гнётом проблем и в неблагоприятных обстоятельствах он не терял присутствия духа. Никто, правда, не знал, чего ему это стоит, он либо не придавал напастям значения, либо старательно и умело скрывал.

Впрочем, в любом положении Штейнберг находил комедийную подоплёку. Даже свежие новости и разнообразные события он часто оценивал с неожиданной и, как правило, с комичной стороны, в большинстве его суждений преобладала ирония.

Как-то один композитор подарил нам с женой свою пластинку. На тот момент композитор увлёкся Востоком, в музыке заметно присутствовали ориенталистские мотивы. Штейнберг послушал и оценил одной короткой фразой с кавказским акцентом:

- Ша-ашлычная в Баку!

Как урождённый одессит он вообще ценил юмористическую составляющую жизни, ему органично была присуща смеховая культура, он постоянно чувствовал и безошибочно угадывал комичное начало и обыденной жизни, и всего сущего на Земле.

Даже в трудные минуты, когда люди по обыкновению мучаются и страдают, Акимыча не покидало чувство юмора, пусть и чёрной окраски.

Однажды он поранил в деревне палец, не придал значения, рана нагноилась, образовался панариций. В Белом Городке проморгали осложнение, инфекция распространилась на всю руку, пришлось ехать в Москву, прибегнуть к хирургической операции.

Акимыч испытывал боль, которая мешала работе, но он не жаловался, терпел, однако больше всего ему докучало вынужденное безделье: он не мог ничего мастерить, не мог музицировать и рисовать. Глядя на забинтованную руку, Штейнберг едко над собой насмехался:

- Старый хрен, блин, угораздило вляпаться, мать твою! Одна рука есть, так и эдак, пойду с протянутой рукой, пять на десять, буду на паперти просить, туда и обратно!

Далее прозвучала исключительно ненормативная лексика, которая в яркой и выразительной форме охарактеризовала самого пациента, его диагноз, курс лечения, больницу, врачей, систему здравоохранения в целом, политику партии и правительства, международную обстановку и общее положение в мире.

Это был всплеск чёрного юмора, обусловленный болью и физической немощью, но, тем не менее, на редкость смешной.

Нет нужды скрывать, что как опытный лагерник, арестант, да и вообще как житель России Штейнберг владел ненормативной лексикой на приличном уровне. То есть бегло, изобретательно и свободно, но пользовался не очень часто и старался не использовать в присутствии женщин.

Странное дело… Он как бы ценил крепкое слово и не злоупотреблял по мелкому или будничному поводу, а то и вообще без повода, как принято в России. Солёное словцо он как золотой запас оставлял на достойный случай или на крайнюю нужду.

Акимыч, конечно, понимал повсеместную инфляцию русского мата, который вконец обесценился из-за всеобщего бессмысленного и беспричинного употребления в качестве разменной монеты и просто для связки слов.

Стоит оговориться, в городских условиях Акимыч пользовался матом довольно редко. Однако стоило ему в мужской компании вырваться на волю, за город, в деревню, с ним на глазах приключалась разительная перемена: он вдруг дичал.

Верь - не верь, но он, казалось, напрочь забывал себя городского - ироничного светского джентльмена, образованного, любезного и учтивого. Он отпускал на время тормоза, становился ушлым, разухабистым простолюдином, грубым и разбитным мужиком, отвязным матерщинником - этакий приблатнённый ухарь, которому море по колено и сам чёрт не брат.

Таким его мало кто видел, редко кто знал. Это был театр одного актёра, исполнитель перевоплощался в роль и уже не играл, но органично существовал в другой своей ипостаси.

Кепка, ватник, сапоги преображали его в жителя глубинки. Он как будто играл в другую жизнь, привычную для большей части России, которая неприметно существовала в посадах, в общих вагонах, на пристанях, в захолустных маленьких городках, в забытых Богом посёлках, где женщины неизменно бабы, где мат привычнее дыхания, где лучшее времяпрепровождение - чадная пивная, заплёванный станционный буфет, где в домашних застольях напиваются до потери сознания, где без свальной драки праздник не праздник, где мужской фарт ценится за умение себя поставить среди таких, как ты.

Мнится мне, он доказывал себе и кому-то, что и в этом параллельном мире он отнюдь не чужак, но свой, плоть от плоти.

Похоже, ему иногда надоедала размеренная городская мирная, а точнее равнинная жизнь, монотонное респектабельное существование, его тянуло на волю, в естественное бытие природы и народа.

Иногда в нём вдруг просыпалось мальчишеское озорство, а впрочем, в душе он оставался своенравным подростком. Время от времени мальчишка взбрыкивал, бросал окружающим вызов, словно под хвост попала шлея.

Помню, после общего собрания секции переводчиков в Малом заде ЦДЛ Штейнберг повстречался мне в довольно воинственном настроении. Невооружённым глазом угадывался драчливый задор, Акимыч непроизвольно петушился, у него явно чесались руки, не говоря уже о языке.

Как выяснилось, ему надоело сонное течение собрания, пустое словоблудие, церемонная пристойность и наезженный ход. Нарушив мыслимые приличия, Штейнберг неожиданно закурил и, развалясь на стуле, в знак протеста вызывающе пускал в зал клубы дыма. На все увещевания и попрёки он отвечал с презрительным высокомерием, оттопырив нижнюю губу:

- Я стар и нагл!

Не помню, чем закончился бунт - то ли нарушителя изгнали, то ли в его защиту выступили другие курильщики. Однако именно курительная тема становилась иногда причиной наших разногласий. Здесь наши мнения никогда не сходились, позиции сторон, как говорится, оставались непримиримыми.

Акимыч полагал, что абстиненция, то есть воздержание для курильщика гораздо опаснее, чем дым, а запрет - бесчеловечное нарушение прав человека. Я, со своей стороны, предлагал оборудовать для курильщиков резервации на Шпицбергене или Новой Земле.

Мы не сговаривались, но молча, сами собой, в повседневной жизни установились правила, которые каждый из нас соблюдал. На нашей территории Акимыч не курил или выходил на балкон, у себя он покуривал, а я терпел в качестве входной платы за общение с ним, но он, правда, совестливо проветривал комнаты и не курил, когда мы приходили с детьми.

Однако в умозрительных, сугубо теоретических рассуждениях мы спорили до хрипоты, каждый приводил убийственные доводы в свою пользу, каждый, как последний зануда, стоял до конца. Не скрою, мы нещадно подшучивали, подтрунивали друг над другом - с издёвкой, на чём свет стоит клеймили чужую точку зрения, попирая этику, этикет и политкорректность.

К моменту, когда поэт Евгений Рейн привёл меня к Штейнбергу, я только-только вернулся из длительной командировки по Средней Азии, куда меня вызвали местные киностудии. Штейнберг живо интересовался поездкой по Киргизии, Таджикистану, Туркмении, его занимали особенности быта и уклада, традиции, экзотика, кухня, базары, путешествия в горы и пустыни.

В дотошных расспросах Штейнберга, помимо природного любопытства, угадывались невысказанные желания, неподдельный интерес, зуд странствий, охота к перемене мест... Он и сам, похоже, готов был бросить насиженную жизнь и отправиться в дальние края.

Особенно Акимыча распотешила история, приключившаяся со мной в городе Фрунзе, что ныне Бишкек.

Вернувшись как-то вечером в гостиницу из поездки на озеро Иссык-Куль, я обнаружил в номере незнакомца. Администратор поселила в мой номер нового постояльца, деньги за постой, как водится, положила в карман.

Коренастый, загорелый, обветренный до ожога лица киргиз оказался председателем памирского колхоза, где разводили яков - высоко в горах, в поднебесьи, на краю света. Я не стал его гнать, приютил, администратор поставила ему раскладушку.

Киргиз из чувства благодарности поделился со мной свежей новостью: евреи в пасхальной маце используют кровь младенцев.

Услышав новость, Штейнберг загоготал на всю квартиру, на весь этаж, на весь дом и окрестности.

- Только христианских или мусульманских тоже? - уточнил он, как и я в беседе с киргизом.

Скотовод объяснял, что вера значения не имеет. По-русски он изъяснялся едва-едва или ещё хуже.

- Старик, вы бы спросили у него, ел ли он когда-нибудь мацу и видел хотя бы одного еврея? - оглушительно гогоча, Акимыч от избытка чувств и восторга хлопал себя руками, как петух крыльями.

Советы и рекомендации Штейнберга слегка запоздали, год назад я в точности их исполнил. Животновод ответил, что ни мацы, ни еврея он в глаза не видел, но знает о них наверняка, чабаны на высокогорных пастбищах Памира и Тянь-Шаня только об этом и говорят.

Пока Штейнберг задыхался и кашлял от смеха, я не отказал себе в удовольствии и сказал, что киргиз оказался заядлым курильщиком.

- Это вы к чему? Какая связь? - сразу озаботился Акимыч.

- Прямая, - оседлал я любимого конька и воспользовался удобным случаем в воспитательных целях.

Открыв заезжему москвичу глаза на евреев, командир высокогорного племенного хозяйства решил, что сполна расплатился за приют. Животновод разделся и закурил, лёжа на постели в одних трусах. В отличие от Штейнберга, который курил трубку с лучшим табаком, начальник над яками курил местную махру. Это была газовая атака, клубы дыма заволокли комнату, едкий дым драл горло не хуже рашпиля или наждака.

Акимыч, понятное дело, уже понял, откуда дует ветер и к чему я клоню, безоглядному, безмятежному веселью пришёл конец.

Тонкий намёк, что я не курю, сосед пропустил мимо ушей. От намёков я перешёл к открытой пропаганде здорового образа жизни, осудил вредные привычки и пагубные пристрастия. Чабан курил, невозмутимый и непроницаемый, как высокогорный як, клубы дыма извергались из голого тела, словно пепел из жерла вулкана.

- Пепельница в номере была? - сдержанно осведомился Акимыч.

- Была, - честно признался я.

- Всё! Имел право! - вынес он свой вердикт.

Дальнейшие события, надо признаться, задели Акимыча за живое, вывели из себя, он возвысил голос в защиту обездоленных.

Убедившись, что слова не имеют силы, я надел всю одежду, какая нашлась, распахнул настежь окно и балконную дверь: мороз был градусов двадцать. Вскоре голый курильщик обнаружил, что в комнате похолодало, но я, в свою очередь, отвёл все намёки и подозрения - мол, где курят, там проветривают, - и закутался поверх пальто в одеяло.

Судьбу киргизского чабана Штейнберг принял близко к сердцу, в нём взыграли гражданские чувства.

- Я бы закрыл! - решительно заявил Акимыч.

- Я был бы против, - кротко возразил я.

- А я бы заставил!

- Акимыч, интересно как?

- Я прибил бы вас! - объявил он бескомпромиссно и сам же развеселился. - Ах да, вы ж спортсмен, боксёр... Я бы вызвал администратора!

- Которая поселила вас в чужой номер, а деньги присвоила?

- Тогда милицию!

- Вы бы сказали, что за взятку въехали в чужой номер? Что курите в чужом номере и качаете права?

Штейнберг засмеялся, чувства юмора ему было не занимать. Он задумался, искал убедительные доводы, беседа на некоторое время зашла в тупик и увяла, но потом дискуссия разгорелась с новой силой.

- Я покажу членский билет Союза писателей! - придумал он, наконец.

- Акимыч, какой билет, какой союз? Вы - горный чабан, пастух, колхозник!..

- Председатель колхоза, - напомнил он с важным видом.

- Что вам даст членский билет Союза писателей?

- Милиция уважает писателей. Представьте себе: милицейский наряд любит читать!

- Особенно переводы из Мильтона и древних китайцев.

- Плохие переводы?

- Прекрасные! Но книг ваш сержант не читает, а в кино ходит. Вы покажете билет Союза писателей, я покажу билет Союза кинематографистов.

Штейнберг презрительно наморщил нос, демонстрируя своё отношение к важнейшему из искусств. Тогда я ещё не был членом Союза писателей, но уже состоял в Союзе кинематографистов, и мне, конечно, было обидно за наш союз, тем более что писатели смотрели фильмы в доме литераторов за деньги, а мы в доме кино бесплатно и, кроме того, у нас показывали иностранные фильмы, часто устраивали премьеры, на которые я несколько раз приглашал Акимыча.

Постепенно наш диалог стал напоминать явный бред, вывих мозгов, тяжёлый диагноз, театр абсурда, однако сдаваться никто не помышлял.

- Что союз каких-то киношников по сравнению с Союзом писателей, - гордо вопрошал Штейнберг с выраженным презрением. - Для милиции наш союз важнее.

- А мнение вождя? - злорадно вопрошал я. - Из всех искусств для нас важнейшим является кино!

- Открыв зимой окно, вы причинили вред моему здоровью, нарушили мои права! - обвинил меня в умышленных злодеяниях поэт-чабан.

- Какие права, Акимыч? Вас Христа ради пустили в гостиницу! Вам поставили раскладушку в мой номер, где у меня законная кровать!

- Вот-вот, теперь вы полностью себя разоблачили, - с горечью попенял мне поэт-чабан. - Пустили переночевать, а теперь попрекаете.

- Я всегда подозревал вас. Такой человек, как вы, который в голом виде курит на постели, способен изготовить мацу из крови невинных младенцев, - в глаза ему высказал я свои подозрения.

- Это правда, - неожиданно согласился Штейнберг, делая вынужденное признание.

- Что есть, то есть. Я всегда так готовлю мацу.

Позже я пытался уразуметь, по какой причине он рьяно вступился за неведомого ему разводителя яков, только ли потому что киргиз оказался курильщиком?

- Старик, мне вдруг показалось, что совершается какая-то несправедливость, - ответил он рассеянно и уставился куда-то сквозь стену, точно высматривал на горизонте заснеженные вершины Памира и Тянь-Шаня.

Иногда он и впрямь был ребёнком, наивным и доверчивым, искренне удивлялся пустякам, никчемные слова принимал за чистую монету, верил пустым обещаниям, болтуны водили его за нос, пользовались его добротой. Даже понимая чью-то корысть, Штейнберг нередко закрывал глаза. Он как будто стыдился чужого умысла и готов был терпеть, только бы не обидеть кого-то, не поставить в неловкое положение. А ведь и то правда, что мужчина в полном смысле слова и талантливый человек зачастую на всю жизнь остаётся ребёнком.

Как любознательный мальчишка, Акимыч часами бродил по городу, зевакой слонялся по старой Москве, где прошла молодость, шастал по свалкам и дворам, обшаривал назначенные к сносу здания.

Домой Штейнберг редко являлся без трофея. После удачной охоты он радовался, как ребёнок, хвастал передо мной, знал, что я оценю и дверную ручку, и печную дверцу, и керосиновую лампу, и каминные щипцы, и амбарный замок, и старую ступку...

Иногда среди трофеев оказывалась неизвестная науке вещица, назначения которой никто не знал, но Акимыч сразу понимал её неограниченную ценность и свою крайнюю в ней нужду. Говоря откровенно, довольно просторная квартира Штейнберга была битком набита ценными предметами, богатству могла позавидовать любая городская свалка.

Не скрою, я знавал и другого усердного собирателя. Это был граф Никита Ильич Толстой, профессор славистики, академик, директор института славяноведения, который ещё и заведовал кафедрой в московском университете, правнук Льва Николаевича, прямой наследник Ясной Поляны.

В свободное от науки и лекций время граф регулярно обходил дворы и задворки, обследовал свалки и помойки в поисках ценностей, от которых по неведенью избавлялось тёмное население.

Как и квартира Штейнберга, обширная квартира Толстых на Ордынке и большой загородный дом в подмосковных Вербилках, были переполнены ценностями с помоек и свалок - предмет моей чёрной зависти, потому как трудно пережить чужое богатство. Думаю, Аркадию Акимовичу и Никите Ильичу было бы о чём потолковать и чем поделиться при личной встрече.

Надо было видеть и слышать, с каким пылом, жаром и красноречием Штейнберг убеждал меня в ценности и пользе той или иной вещицы, которую он выудил из мусорного бака. Однажды он хвастал диковинной трубой, которую приволок с помойки, и на вопрос, зачем она понадобилась, признался без лукавства:

- Пока не знаю, но вещь ценная. Вдруг я захочу удлинить люстру.

Люстра висела на месте, в удлинении не нуждалась, да и труба не годилась, но по лицу Акимыча было понятно, что она необходима ему позарез и он с ней ни за что не расстанется. И вдруг он проявил редкое великодушие, оторвал бесценную находку от сердца, сделал широкий жест:

- Может труба вам нужна?

- Спасибо, Акимыч, не нужна.

- Вы не понимаете своего счастья. Дарю!

Но я отказался, он был разочарован до глубины души. Впрочем, иногда его чары были сильнее логики. Помню его сияющее лицо, когда он купил обратный словарь русского языка. По весу словарик отличался неимоверной тяжестью, а кроме того, слово "щука", к примеру, располагалось впереди слова "актёр": в обратном словаре расположение слов зависит от последних букв.

Битый час Штейнберг хвастал покупкой и доказывал мне, что приличному литератору без такого словаря не обойтись. Чтобы не опоздать, не упустить необходимую вещь, я бросил все дела, помчался в магазин. И вот десятки лет словарь благополучно стоит на полке, раз в десятилетие я листаю его в надежде понять, зачем он мне нужен, но пока тайну не разгадал. Однажды, правда, словарь пригодился, я использовал его как груз, когда что-то клеил, и значит, Акимыч прав, словарь в хозяйстве необходим.

Иногда красноречие Штейнберга, его влияние и убедительность достигали сокрушительной силы. Так совпало, что несколько сценариев, которые я написал в разные годы, одновременно пошли в производство, и я буквально разрывался на части, домашние не подзывали меня к телефону. Однако звонок Штейнберга пробил все преграды. Ответственным голосом Левитана он предложил мне безотлагательно явиться к нему. Я стал отнекиваться - дескать, не могу, запарка, цейтнот, но Акимыч был неумолим:

- Старик, если вы сейчас не зайдёте, это будет самая большая в жизни ошибка, вы не простите её ни мне, ни себе.

Что ж, волей-неволей пришлось всё бросить, пойти. Возле дома Штейнберга я почувствовал странный запах, присущий зоопаркам. В то время мы жили в Щукино, живописной местности между Серебряным Бором и Покровским-Стрешневым. Поблизости располагались обширные парки, озёра, реки, место хорошо продувалось, и аромат зоопарка был как бы не характерным для розы ветров. Тем не менее, заметно пахло животным миром и не фермой, а именно диким зверьём.

В подъезде, где жил Акимыч, запах сгущался, крепчал с каждым этажом, в квартире он достиг умопомрачительной силы, почти сбивал с ног. Несчастный ньюфаундленд Фома пребывал в понуром и угнетённом состоянии, для чуткого собачьего носа концентрация запаха оказалась невыносимой.

Штейнберг, однако, светился от счастья, излучал восторг и возбуждённо сиял. Повсюду, словно в чукотской яранге, лежали звериные шкуры, как выяснилось, горных козлов. Могло сдаться, в непосредственной близости случилась охота, туши козлов освежевали, мясо унесли, а шкуры достались Штейнбергу, который радовался добыче, как дитя.

Надо признаться, горные козлы довольно пахучие животные, зловоние разнеслось по окрестностям, волнуя и будоража местных собак. В них проснулся охотничий инстинкт, они вдруг одичали и рвались с поводков.

Шкуры привёз Штейнбергу знакомый зоолог из заповедника, где произвели санитарный отстрел. И конечно, Акимыч не мог упустить счастливый случай. Он постелил шкуры на все поверхности и как верный друг поделился с нами, добрая душа. Оно и понятно: хороший человек не может радоваться в одиночку, его так и подмывает с кем-нибудь разделить счастье. Акимыч даже взял с меня слово, что отныне и впредь я буду сидеть только на шкуре, особенно за письменным столом.

- Сидеть на шкуре полезно, вы как врач должны это знать, - убеждал он меня. - Энергия горного козла передастся вам.

- А запах, Акимыч?

- Ничего страшного. Козлу запах только помогает, отпугивает насекомых.

- Боюсь, аромат отпугнёт от меня всех знакомых - жену, в первую очередь, и детей.

- Пусть они тоже сидят на шкурах, им тоже полезно.

- Акимыч, жену уволят с работы, детей не пустят в школу и в детский сад.

- Запах можно отбить духами или одеколоном!

Проведя диспут, мы решили, что поливать козлов духами или одеколоном следует заранее, когда животные скачут на воле, и тогда шкуры впоследствии будут благоухать.

Если начистоту, Штейнберг буквально принудил меня постелить шкуру на рабочее кресло. Сидя на шкуре, я изрядно чего сочинил, за двадцать лет запах ослаб, но окончательно не выветрился, не исчез. В конце концов, шкура истлела, её пришлось отнести на любимую Штейнбергом помойку. Так происходит круговорот вещей в природе.

Однако это ещё не вся правда. Грандиозные усилия и влияние Штейнберг употребил, чтобы из козла построить шубу. Именно "построить", а не "пошить", потому что мездра шкур оказалась твёрдой, как сталь, как прочный строительный материал, её не брали иглы.

Любая встреча, любой разговор начинались и заканчивались шубой. Акимыч горячо доказывал, как шуба пригодится в условиях Крайнего Севера и на полюсе холода в Якутии. По-моему, его просто разбирало любопытство, что получится из затеи, он заразил меня своим интересом, и я сдался, мы сообща принялись за дело. Год ушёл на поиски мастерской. Все скорняки отказывались по причинам запаха и твёрдости мездры, в поисках скорняков мы прочесали Москву и окрестности и отыскали, наконец, в Московской области мастерскую, где нашлись особые американские швейные машины марки "Зингер", способные сшить толстую листовую сталь.

К лету шуба была готова. Она не гнулась и не складывалась, я нёс её в полный рост, как рыцарские доспехи. Таксист нас с шубой в машину не пустил, пришлось везти шубу на общественном транспорте. В электричке пассажиры тревожно принюхивались, некоторые опасливо перебрались в другие вагоны - от греха подальше.

В автобусе попутчики тоже вели себя нервно, автобус быстро опустел, а шофёр, который не мог покинуть рабочее место, всю дорогу проявлял беспокойство и подозрительно озирался.

Штейнберг радовался от души. Шуба сразу ему приглянулась, пришлась по нраву, он незамедлительно её примерил, и хотя погода стояла жаркая, Акимыч горделиво фланировал по квартире, напоминая монументальный памятник самому себе в шубе и шлёпанцах.

Прочностью шуба смахивала на средневековые латы, Штейнберг предположил, что в ней не страшны вражеская осада и ружейный обстрел. Грела шуба, как печь. В самые сильные морозы не было случая, чтобы козёл нас подвёл. Козлы не мёрзнут даже на ледниках, в условиях вечных снегов.

Помимо всего прочего, шуба обладала одним важным достоинством: её не надо было вешать на вешалку, можно было просто поставить на пол. Стоя в углу, она мнилась неподвижным часовым на посту, охраняющим помещение.

Из дружеских чувств и симпатии к Штейнбергу я предложил носить шубу по очереди, но он, в отличие от меня, выйти в шубе на улицу не рискнул. Я думаю, он не хотел беспокоить окрестных собак, ведь даже умный пёс Фома потерял от шубы голову и не узнавал в ней хозяина. Фома рычал на шубу, хотя был добряком.

Сказать по правде, все достоинства шубы и положительные свойства не спасли её от враждебных выпадов. Особенно возражала моя семья. Секрет крылся, конечно, в запахе: козлом пропахла вея одежда в шкафу, козлом несло от платьев и костюмов, и стоило нам с женой выбраться в свет, вокруг нас тотчас образовывалось свободное пространство, если не сказать - санитарная зона.

Именно по этой причине шуба была обречена. Её ждала насквозь трагическая участь. К нашей общей с Акимычем прискорби, моя жена Наташа и дети тайком вынесли шубу на помойку, где и поставили на голый асфальт рядом с мусорным баком. Представляю, как шубе было там одиноко.

Единственное, что нас с Акимычем утешало - это то, что долго мучиться ей не пришлось, шуба стояла на помойке довольно ограниченное время. В считанные минуты неопознанный собиратель унёс её в неизвестном направлении. Не исключено, она и поныне дарит кому-то уют и тепло, радует глаз и отпугивает непрошенных гостей. Со своей стороны, мы с Акимычем объявили траур, словно по невосполнимой утрате.

Однажды неисповедимо выпали карты, необъяснимо расположились звёзды, и мне в один присест выпали две премии за игровые сценарии. Среди собратьев по перу, естественно, пошли кривотолки, некоторым коллегам пережить событие удалось с большим трудом: кое-кто удручался до потери сознания, кое-кто заболел.

Так или иначе, я не особенно распространялся на людях, чаще помалкивал - то ли из опаски сглаза, то ли из природного восприятия жизни как зебры: чёрно-белая чересполосица, сегодня так, завтра эдак...

Как бы то ни было, Штейнберг узнал новость из прессы или услышал по радио. Телевизор он не жаловал и дома не держал, чтобы не тратить бездарно время в ущерб чтению, музыке и прочим занятиям, но газеты от случая к случаю покупал, радио слушал.

Проведав о премиях, Акимыч устроил мне выволочку за утайку, долго распекал за скрытность, упрекнул за то, что узнал новости на стороне. Позже он потребовал отчёта и с такой живостью, так заинтересованно вникал в подробности, будто это касалось его лично.

Говоря откровенно, я вообще редко встречал людей, которые подобно Штейнбергу умели за других радоваться, как за себя. Акимыч умел, зависть была ему неведома и чужда. Даже человек, чья репутация в глазах Штейнберга была сомнительной, мог рассчитывать на его благосклонность, на благожелательное отношение, на беспристрастную оценку труда. Случалось, Штейнберг не испытывал к кому-то симпатий, но отдавал должное способностям и хорошей работе.

Как любой мыслящий человек Штейнберг, конечно, был подвержен рефлексии, колебался, испытывал сомнения, комплексовал, однако в манере держаться, в обыденном поведений неизменно проявлялась цельность натуры: он смотрелся без претензий, заносчивости и спеси.

По своей природной органике Акимыч был сродни ребёнку, детская живость и непосредственность, жадность до впечатлений, способность удивляться и радоваться бросались в глаза с первого взгляда.

В отличие от некоторых поэтов, не принимающих кинематограф всерьёз, Штейнберг кино ценил, и хотя текущую продукцию не отслеживал, незаурядные фильмы старался не пропускать.

Мы часто говорили о кино. Мировую киноклассику я видел в бытность студентом института кинематографии, новые фильмы смотрел, как правило, задолго до общего проката, как и те, что цензура клала на полку. Акимыч нередко справлялся, что стоит смотреть, а что внимания не заслуживает.

Иногда Штейнберг устраивал массовый поход в кино для друзей, учеников, завсегдатаев дома. По такому случаю он заранее посылал кого-то из молодых кавалеристов за билетами.

Помню, как большая компания отправилась на юго-запад Москвы в дом культуры строителей, где третьим экраном шёл полузапретный фильм "В четверг и больше никогда", снятый Анатолием Эфросом по сценарию Андрея Битова. Власти предъявили авторам идеологические претензии и крутили фильм по задворкам.

В другой раз Акимыч повёл колонну в кинотеатр "Таганский", один из двух-трёх московских залов, где показывали "Зеркало" Андрея Тарковского и где присутствовал сам режиссёр.

Штейнберг проявил к фильму особый интерес. Андрей был сыном поэта Арсения Тарковского, давнего знакомца Акимыча. Будучи сверстниками, молодые поэты свели знакомство двадцати лет отроду, сошлись в поэтических взглядах и вкусах, стали закадычными друзьями - не разлей вода. Иной раз они и сочиняли вместе и сообща, в четыре руки переводили. Позже пути разошлись, но за творческой судьбой отца и сына Тарковских Штейнберг наблюдал с пристальным вниманием.

После каждого фильма все по обыкновению ехали к Штейнбергу и за чаем, за вином обменивались впечатлениями. Акимыч больше слушал, но и в молчании был заметен его интерес к чужому мнению. Собственные его суждения отличались свежестью и зоркостью, и хотя среди гостей встречались отчаянные спорщики, опровергнуть его, сколько помню, никому не удалось.

Иногда Штейнберг устраивал вылазки на вернисажи, на выставки в галереи, где выставлялись современные художники, чьё искусство власть объявляла враждебным.

Проведав, что Акимыч собрался на выставку, к нему присоединялись знакомые и друзья, за ними другие люди, часто ему неизвестные, постепенно он обрастал многолюдной свитой, и на выставку, как морская волна, обрушивалась большая разношерстная толпа.

Как-то мы с женой заехали в галерею профкома графиков на Малых Грузинах, где в тесном подвале на день или два выставили работы художники-нонконформисты. Это нынче их картины за безумные деньги продают на мировых аукционах, а тогда художники неприкаянно жались в подвальном углу, вид у них был довольно затравленный, подвал воспринимался как антисоветское подполье. Да, от выставки веяло кромешным запретом, конспирацией, явками, паролями… Казалось, вот-вот подкатят воронки и всех нас - художников и зрителей - поведут под белы руки, повезут, засадят…

В одном из залов мы встретили Штейнберга. В глубокой задумчивости, сосредоточенно и, я бы сказал, с явным напряжением в лице он рассматривал огромные, во всю стену, цветные абстрактные композиции - созерцал и, похоже, отсутствовал. Вернее, он находился там, в пространстве картины - проник за плоскость, наблюдал изнутри.

Мы не стали его отвлекать, лишь прочитали имя художника - Штейнберг. Позже мы заметили, как они беседуют - отец и сын, это была одна из редких встреч.

Как-то я выгуливал в нашем парке дочерей, из провала метро вывалилась огромная пёстрая толпа под предводительством Штейнберга, который вёл её к себе. В толпе он едва ли знал половину людей. Как оказалось, он посетил выставку, где встретил знакомых и друзей, которые, в свою очередь, встретили знакомых и друзей, потом все объединились и отправились к нему на посиделки.

Ему нравились многолюдные сборища. Беседы и споры бодрили его, освежали кровь, глаз горел, в лице не иссякало любопытство.

Штейнберг не делал из искусства предмет сугубо личного восприятия, не присваивал явлений искусства, а напротив, готов был разделить впечатления с возможно большим числом людей. Жадность его к личному знакомству с окружающим миром сочеталась со щедростью для других. Демократичность его не знала границ.

При исключительной широте взглядов, при отсутствии чувства избранности, Штейнберг внятно ощущал свой круг. Даже в больших компаниях, на шумных вечеринках, посиделках, в многолюдных застольях, где он присутствовал как один из многих и наравне со всеми, его воспринимали, словно библейского патриарха: вождь племени, отец рода, глава клана... Похоже, он ощущал под своим началом круг близких ему людей и был в ответе за свой прайд: сознательно или неосознанно пёкся о его благополучии.

В тот год нам не удалось повидаться. Я надолго, почти на год ушёл в кругосветное плавание, семья, едва потеплело, уехала на лесной хутор в Полесье. До Чернобыля оставалось два года.

Когда мы вернулись, узнали, что уже несколько месяцев Акимыча нет. А я подготовил ему подробный отчёт о море, о судах, о плавании и портах. Не случайно он всегда любил яхты, лодки, паруса, моторы. На моих глазах он зачитывался морским словарём, правил в переводах учеников морские термины.

Хорошо представляю его интерес к нашей с женой поездке в Штаты, куда американские гильдии и кинокомпании пригласили нас на премьеру моего фильма "Грешник". По студийным делам мы задержались в Голливуде, где пережили премьеру, позже проехали с фильмом по городам и весям - с юга на север, с запада на восток. Нас даже занесло в американскую глушь вроде Оклахомы.

Помимо всего прочего мы повидали общих с Акимычем друзей. Его интерес к ним, к их американскому житью-бытью не слабел от времени и расстояния, и я уверен, его расспросам не было бы конца. В те годы ещё мало кто передвигался свободно, живая весточка была редким подарком.

Время идёт, в прошлом году мы отметили сто лет со дня рождения Акимыча. Но поэзия от времени не стареет, а поэзия Штейнберга, как картины старых мастеров, дорожает с каждым годом.

И сам Акимыч не стирается из памяти, его яркость не убавляется, образ не тускнеет, и чем дальше, масштаб личности укрупняется, утверждается, крепнет и растёт.

Однажды мы принимали гостей, неожиданно прибежал посланец Акимыча, кажется, племянник. Штейнберг, как оказалось, присмотрел дом в деревне и в эти минуты заключал сделку, требовался свидетель на купчую. Ничего не поделаешь, пришлось бросить стол и гостей. Когда мы поставили подписи, Акимыч усмехнулся:

- Всё по закону, теперь я спокоен.

- Акимыч, может для верности расписаться кровью?

- Не надо. Мы и так за всё в ответе.

Что ж, прежде всего мы в ответе за тех, кого знали, с кем водили дружбу.

2008, дер. Русобино, Тверская обл. - Москв а

© V. Gonik

|