Самуил Шварцбанд

К литературной биографии Н.В.Гоголя

В литературном наследии Гоголя нет ни написанной им "автобиографии", ни "мемуаров" в собственном смысле этого слова. Да и все, с чем сталкиваются гоголеведы, и все, что они обуждают, относится не к описаниям реальной жизни че-ловека, а к так называемым излияньям "души и сердца".

При этом в результате многоаспектной критики различных надуманных, а подчас и откровенно ложных сведений основной проблемой изучения должны стать не приводимые Гоголем факты и события из жизни писателя, а причины и поводы их появления. Однако, "замысленное" критиками и учеными творчество Гоголя после публикации первого тома его поэмы "Мертвые души" требует не только многословных опровержений, но и изменения ракурса оценок печатных и рукописных произведений. Естественно, что сегодня следует говорить не о каком-то кризисе писателя или об измене Гоголя своему "критическому реализму", а о сложном поиске художественной правды, ибо, как он написал сам, исповедь человека, "который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, - исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового"(1) .

Eще до выезда Гоголя за границу Россия "представлялась мертвой": "Некрополис - город мертвых - сказал Чаадаев тогда о Москве. Было время мертвых душ. Гоголь подтвердил чаадаевский диагноз"(2).

Современный исследователь Л.В.Щеглова уточнила: "Сопоставляя "Философические письма" Чаадаева и "Выбранные места из переписки с друзьями" Гоголя, мы фактически касаемся истории мысли, запечатленной в литературных памятниках. Гоголь и Чаадаев могут быть как противопоставлены, так и сближены в факте диалога их "писем" подобно миру образов и миру понятий..."(3).

Итак, 1836 г. и 1847 г. Именно в это десятилетие произошли те решительные изменения в общественном сознании, которые разделили "славянофилов" и "западников" на два враждебных и воюющих лагеря.

Уехавший из России в 1836 г., Гоголь в начале 40-х из своего "прекрасного далека" попытался примирить оба лагеря, но после выхода в свет "Выбранных мест", Гоголя в 1847 г., "как за десять лет до того Чаадаева, современники, в том числе близкие друзья, посчитали сумасшедшим. Эти обвинения... раздавались, впрочем, в узком кругу и раньше и позже. Но тогда они касались слишком боль-шого расхождения их бытового поведения с общепринятым. В случаях же нашумевших публикаций речь пошла о недостатках интеллектуальных способностей"(4).

Конечно, два "магистральных направления, по которым устремилась русская мысль в 1840-е годы, берут свое начало от московского отшельника Чаадаева, поскольку в его концепции в синкретичном виде сосуществовали как элементы социального прогрессизма и христианского эволюционизма, так и национально-культурного идеализма", притом, что не только "базовые принципы славянофильства были сформулированы Чаадаевым еще в середине тридцатых годов", но "во многом и предсказана логика развития их идей..."(5). Несомнено и то, что "Чаадаев пишет "Апологию сумасшедшего" в состоянии гражданской смерти. Гоголь пишет "Выбранные места" и "Авторскую исповедь" именно перед лицом смертного часа"(6)

К сожалению, сопоставление поисков духовного пути Чаадаевым и Гоголем были проведены Л.В.Щегловой без рассмотрения "социальной" (революционно-демократической) критики Белинского, а ведь книга Гоголя, несмотря на сходства и различия с чаадаевскими поисками в 30-е годы, по своей цели и пафосу в ситуации 1843-1847 гг. была одновременно и защитильной, и атакующей.

С.И.Машинский в своих комментариях к статьям и письмам В.Г.Белинского отметил ряд перекличек: "Белинский почти буквально повторяет мысль Гоголя...", "...некоторые положения критика прямо перекликались с отдельными высказываниями". Было замечено и то, что оценка Державина в статье Белинского "Русская литература в 1846 году" вызвала враждебные отзывы и до него "дошли слухи, что и Гоголь выразил свое неодобрение статье - якобы за "неуважение Державина"(7) Иследователь дал оценку и тому "небольшому щелчку" Гоголя в "Выбранных местах...", в которых "есть ряд грубых выпадов против Белинского, хотя он нигде и не назван по имени..."(8).

Сравнение "Илиады" и "Мертвых душ" в брошюре К.Аксакова вызвало в 1842 г. едкие замечания Белинского ("Несколько слов о поэме Гоголя"..."). Стоит ли удивляться тому, что в 1846 г. Гоголь публикует сперва в № 7 "Современника", а затем в "Московских ведомостях" и "Московитянине" свое переработанное письмо к Н.М.Языкову о переводе Жуковским "Одиссеи" Гомера c выпадами против неназванного Белинского. Впоследствии это письмо под номером VII по-явилось в "Выбранных местах...".

Столь же резким в книге стало и несогласие Гоголя с Белинским по вопросу о Державине. Белинский в статье "Взгляд на русскую литературу 1846 г.", опублико-ванной в первом номере "Современника" за 1847 г., сравнивая исторические условия эпох Ломоносова и Державина, утверждал: "Не было общества, не было и общественной жизни, общественных интересов; поэзии и литературе неоткуда было брать содержания... Так должно смотреть на эту эпоху, сравнивая ее с нашею... но не так должно смотреть на нее, сравнивая ее с эпохою Ломоносова: тут был сравнительно большой прогресс. Если в это время еще не было общества, зато именно в это время оно зарождалось, потому что блеск и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднем дворянстве... И потому, кроме огромной разницы в поэтическом гении, Державин уже имел перед Ломоносовым большое преимущество и со стороны содержания для своей поэзии, хотя он был человеком без образования, не только без учености..."(9).

Сентенции Белинского отозвались у Гоголя в IV письме "О том, что такое слово": "Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял" (VIII, с. 231). Трудно сказать, среагировал ли Белинский на "неисторический" взгляд Гоголя на Держа-вина или нет, но в рецензии на "Выбранные места..." он сполна воспользовался гоголевской характеристикой Погодина...

Многочисленные переклички и сопоставления (а их значительно больше, чем было приведено) позволяют нам утверждать: "Выбранными местами..." Белинский был оскорблен и как критик, и как философ, и как человек. Его гражданская позиция, столь же как и нигилистическая в отношении церкви и самодержавия, затрещала по швам не в силу правоты Гоголя, а в силу того, что против него выступил им же провозглашенный литературный вождь. "Бунт на корабле" необходимо было пресечь любыми средствами.

В эпистолярном наследии Гоголя сохранилось вообще всего два письма к Белинскому и оба 1847 г. - одно написано после рецензии критика на "Выбранные места..." (ок. 20 июня, Франкфурт), другое (10 августа, Остенде) - после получения знаменитого "Письма к Гоголю".

В первом письме Гоголь писал: "Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором № "Современника". Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке меня любящем, Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и неутральные (нейтральные - С.Ш.) - все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения), но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо-неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора" (XIII, с. 326). Письмо заканчивалось высказываемой Гоголем обидой: "Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца, - всё это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека" (XIII, с. 328).

20 июня Гоголь отправил письмо к Прокоповичу, а тот через Н.Н.Тютчева переслал его Белинскому. Критик среагировал почти мгновенно: 3/15 июля Белинский закончил писать знаменитое письмо, которое Гоголь получил не позднее "конца июля-начало августа" по новому стилю (см.: XIII, с. 16), то есть в середине июля по старому стилю.

Сперва Гоголь написал черновое письмо, содержащее резкий ответ, но изорвал его на мелкие клочья. Затем написал другое письмо, которое и отправил Белинскому.

Последующие исследователи объявили: Гоголь признал правоту Белинского(10). На самом же деле он не каялся и от многого не отказывался: "Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, всё во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не был[о] бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших, словах есть часть правды... И...на всякой стороне есть равно благородные и умные люди... Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание - многого и собственное несоображение многих сторон. Не все вопли услышаны, не все страданья взвешены... Наступающий век есть век разумного сознания... Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались (XIII, с. 360-361).

Белинский скончался 26 мая (7 июня) 1848 г. в Санкт-Петербурге. Следовательно, у него было еще время ответить Гоголю. Но он этого не сделал. Более того, в статье "Взгляд на русскую литературу 1847 г.", которая была опубликована в 1848 г. в первом номере "Современника" (т. VII), Белинский вообще не упомянул "Выбранные места...", будто никогда не было ни этой книги, ни полемики с журнальными врагами, ни его письма к писателю...Мы не знаем и уже никогда не узнаем, было ли отсутствие "Выбранных мест..." в последней напечатанной статье Белинского приглашением Гоголя к примирению в ответ на его письмо от 10 августа или же обыкновенным умолчанием. Зато нам точно известно нечто более важное: летом 1847 г. Гоголь приступил к написанию "Авторской исповеди".

Таким образом, можно выстроить следующую последовательность событий:

1) в 1842-1846 гг. в "Отечественных записках" появились статьи Белинского о "Мертвых душах", в которых он, используя гоголевский "миф о Пушкине", объявил писателя вождем новой литературы, но при этом критик обрушился на друзей автора с нелицеприятными отзывами; 2) защищая своих друзей, в 1846 г. Гоголь опубликовал в журнале "Современник" статью об "Одиссее" Жуковского и издал "Выбранные места из переписки с друзьями" (1847), в которых в неявной форме пытался пересмотреть социально-общественные позиции Белинского; 3) рассерженный критик в своем отзыве 1847 г. на новую книгу "вождя" провозгласил полное падение его литературного таланта; 4) в июне-июле 1846 г. Гоголь приступил к написанию "Авторской исповеди"; 5) а в июне 1847 г., Гоголь написал и по-слал "неистовому Виссариону" свой отклик на его рецензию; 6) 15 июля 1847 г. Белинский разразился "Письмом к Гоголю"; 7) 10 августа 1847 г. Гоголь послал в Зальцбрунн свое мнение о произошедшем между критиком и писателем; 8) наконец, в самом начале 1848 г. в "Современнике" появилась статья "Взгляд на русскую литературу 1847 г.", в которой Белинский подтверждал "главенство" Гоголя в русской литературе, ни разу не вспомнив о злополучных "Выбранных местах..."(11).

Следует сказать, что Белинский так и не понял литературности "Выбранных мест..." и отнесся к ним как к реальной документалистике: "Никакой 'перепиской с друзьями' Гоголь в этой книге не пользовался, только очень немногие статьи варьируют отдельные мысли, раньше вошедшие в действительные письма. Это чисто литературное произведение"(12).

Однако веских доказательств литературности книги В.В.Гиппиус не привел. Впрочем и сегодня "Выбранные места..." оцениваются лишь с позиций "тенденциозности", но не с позиций художественной литературы, к которой, несомненно, она и принадлежит. Одна лишь строгая выверенность композиции книги стоит многого: Гоголь начинает со слов "Я был тяжело болен; смерть уже была близко...", а заканчивает книгу "Светлым воскресением".

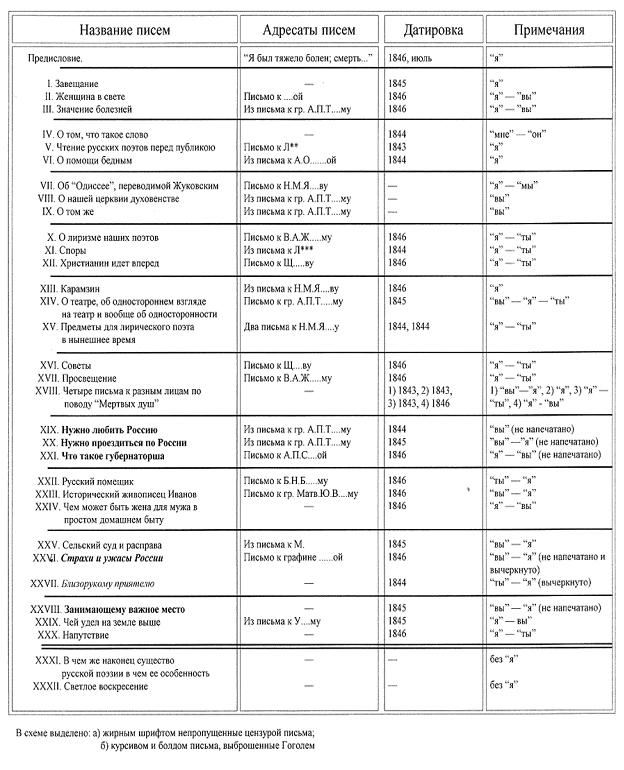

Напомню, что письмо - это "текст, посылаемый для сообщения чего-н. кому-н." текст"(13). Следовательно, адресат, датировка и указание места написания, являются наиболее важными структурными элементами письма. Однако в книге Гоголя, не считая "Предисловия" и "Завещания", есть семь + четыре безадресных письма к "разным лицам по поводу "Мертвых душ", т.е. одну треть книги составляют не-письма по определению (см. в приложении: Схема 1). Вместе с тем, и среди писем с указанными адресатами по меньшей мере пять относятся к литературе и тоже носят амбивалентный характер (как письма=статьи): "Чтение русских поэтов...", "Об "Одиссее", переводимой Жуковским", "О лиризме наших поэтов", "Карамзин", "Предметы для лирического поэта..." (два письма). Таким образом, видимо, с большим основанием надо говорить о том, что книга Гоголя состоит из писем и литературных статей.

Несколько слов о письмах. Все они писаны к людям "высшего света": назва-ние второго письма "Женщина в свете" говорит само за себя, гр. А.П.Т....ой (А.П.Толстой), гр. Матв.Ю.В...ий (М.Ю.Виельгорский), А.О....а (А.О.Смирнова), графиня ....ой (Л.К.Виельгорская). Неустановленные адресаты писем (к Ш....ву, к Б.Н.Б...му, к М., к У...му), по всей видимости, были людьми из того же круга. Естественно, что затронутые в письмах темы относятся к "управленческим проблемам" - хозяйствования и веры. Говорить с помещиками и сановниками языком "революционных демократов" бессмысленно - Гоголь мог бы, как позже Блок о поэме "Двенадцать", сказать: "Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла..."(14).

Всего писем к людям из "высшего общества" - без ненапечатанных статей - 13. Они занимают по пагинации в первом издании 1847 г. всего 61 страниц из 287. Действительно, "капля"... Но у них есть еще и та особенность, что к адресатам писем обращается на "вы". Возможно это связано с тем, что к сановным людям подобает проявлять особое уважение...

Замечательно, что Блок при окончании работы над "Двенадцатью" 29 января 1918 г. вспоминал "Выбранные места...": "Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его - призывы к порядку семейному и православию)"(15).

Статьи о литературе, художественном чтении, театре и живописи составляют основное содержание книги Гоголя. Поэтому "Выбранные места..." следут называть книгой литературных статей и писем. Только в такой последовательности книга Гоголя становится книгой писателя, для которого она "единственная дельная книга" (XIII, c. 92).

Формальная сторона литературных статей столь же красноречива, сколь и писем. Во-первых, большинство из них (6 из 12) "направлены" к ближайшему литера-турному окружению Гоголя - В.А.Жуковскому и Н.М.Языкову; к неизвестным адресатам (Л** и Л***) и безадресным - по две статьи; к А.П.Толстому и М.Ю.Виельгорскому - по одной. Почти во всех статьях автор обращается к собеседникам на "ты" (за исключением XIV и XXIII писем, но в конце XIV автор пере-ходит на "ты"). И еще одна характерная черта литературных статей - в отличие от писем, датированных 1845 и 1846 годами, они датируются 1843, 1844, 1845, 1846 годами. Другими словами, автор высказал свое отношение к литературе фактиче-ски с момента появления "Мертвых душ" и до выхода "Выбранных мест...".

Этому обстоятельству гоголеведы не придали никакого смысла, а ведь Белинский, яростно атакуя Гоголя по "социально-классовым" и "церковно-религиозным" вопросам, обходит стороной или только намекает на "неверность" оценок Гоголя, но при этом втаптывает самого автора в грязь и утверждает его литератур-ное падение. Логика известная: поскольку автор перестал быть знаменосцем "натуральной школы", постольку и его литературные оценки не имеют значения для развития русской литературы. Стоит ли удивляться, что для критиков "в штатском" позиция В.Г.Белинского станет единственно верной, а главное - руководством к их действиям с 1917 г. по 1985 г...

В заключение скажу еще и о том, что книга Гоголя сперва должна была стать подмостками для подготавливаемого им второго издания первого тома "Мертвых душ", а затем тем же для переиздания "Ревизора" с авторскими добавлениями, комментариями и объяснениями. Но в обоих случаях, по мнению Гоголя, "Выбранные места..." должны были привлечь внимание общественности к "перепечаткам" хорошо известных произведений, и побудить читателей к их повторному прочтению в качестве "непонятых". Так что цели Гоголя были сугубо прагматичными и корректными. Критика рассудила иначе.

И это особенно становится очевидным на фоне "Авторской исповеди".

В "рукописи - единственном источнике текста - заглавия нет": "Озаглав-лено С.П.Шевыревым, редактировавшим "Сочинения Н.В.Гоголя, найденные после его смерти". М., 1855. В приложении к этому изданию, содержащему вторую часть "Мертвых душ", и была впервые опубликована данная статья" (VIII, с. 803).

Если не считать черновиков второго тома "Мертвых душ", эта статья стала последней творческой работой Гоголя.

Во-первых, в ней он связал воедино известия о своей "близкой дружбе" с Пушкиным, которые первоначально были апробированы в письмах и запущены им в обиход близких друзей.

Во-вторых, на основе напечатанных формул Белинского об его художественных произведениях он смог представить "повесть своего авторства" и выдать непонятую и обруганную Белинским книгу "Выбранные места..." в качестве "подвига честного человека", как назвал Пушкин "Историю государства Российского" Карамзина.

В-третьих, биография честолюбивого юноши, мечтавшего сделаться "человеком известным" (VIII, с. 438) становилась завершенный.

И наконец, "автобиографические известия" Гоголя в "Авторской исповеди" приобретали характер достоверных и реальных. Отныне созданная им "литературная биография" должна была считаться единственно верной и абсолютно истинной.

Именно в этом, по моему мнению, и заключались смысл и цель гоголевских посланий из Рима, его бесед в Москве, включение отдельных писем в книгу "Выбранные места...", переписки с Белинским и составление "Авторской исповеди".

В.М.Паперный еще в 1997 г. утверждал: "На протяжении вот уже более чем столетия предпринимаются попытки понять Гоголя последнего десятилетия его жизни, однако и по сию пору нет ощущения, что понимание достигнуто, и чем больше мы знаем о нем, тем меньше мы его понимаем"(16). И хотя ученый посчитал, что важным элементом "основного мифа позднего Гоголя" является видение "себя, своей судьбы и своей миссии по отношению к России"(17), свойственное вообще всем творческим натурам, мне кажется, что конкретно для Гоголя таким базисным представлением было то преображение, которое Гоголь искал на Святой Земле(18), но еще до путешествия в Иерусалим он "реконструировал" его в своей литературной биографии.

Именно поэтому после "Авторской исповеди" во время поездки в Иерусалим в 1848 г. разочарование Гоголя было столь безутешно - чуда в реальной жизни не произошло...

Если согласиться с В.М.Паперным в том, что "Гоголь-мессия ни к какой реальной религиозности отношения не имеет" и что "Гоголь-мессия - плод гоголевского искусства", надо признать и справедливость вывода: "К мессианизму позднего Гоголя следует относиться как к явлению искусства"(19). Правда, с одним до-бавлением - в книге "Выбранные места..." и в рукописи "Авторской исповеди".

"Авторская исповедь" появилась в тяжелые для Гоголя дни: ссора с Белин-ским и Погодиным, непонимание близких друзей (Аксаковы и Щепкин), нападки журналистов "нравственно-обличительного" направления. Тем не менее, смею утверждать, что без написания "Выбранных мест..." и журнальной полемики вряд ли Гоголь решился бы написать "историю авторства": "Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков... И что всего замечательней... предметом толков и критик стала не книга, а автор" (VIII, с. 432).

Гоголь, пытаясь понять и объяснить "нападения" критиков, не забывает указать, что "всякой выражал более самого себя, чем меня или мою книгу", но "во всех нападениях на мои личные нравственные качества... я не имею права обвинять никого" (VIII, с. 434-435).

Благородство Гоголя проявилось и в его признании: "Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики", но, справедливо дополняет: "Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати?" (VIII, с. 435-436). И только сейчас после многостраничной преамбулы, он объяснит, почему пишет "Авторскую исповедь": "Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще" (VIII, с. 438).

Утвердительно на этот вопрос отвечал Белинский. Но также как критик никогда не сможет (да и не должен) руководить творчеством, так и у писателя всегда и навсегда остается сомнение в своем поприще.

Затем, используя уже принятый обществом миф о себе и Пушкине, Гоголь обуславливает свой отъезд из России: "Мысль о службе у меня никогда не пропадала... Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить... Но как только я почувствовал, что на поприще пи-сателя могу сослужить также службу государственную, я бросил всё: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию..." (VIII, с. 441-442). Сравните с хрестоматийным мнением Белинского: "Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом прекрасном далеке, живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности" (VIII, с. 501). В ответ Гоголь спокойно и с достоинством писал: "Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был - жизнь, а не что другое... Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье... Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что... мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России..." (с. 445-450).

Столь же категорически Гоголь отвергает и нападки на падение своего таланта: "Даже в нынешней моей книге: Переписка с друзьями, в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик... Обрадовав-шись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребленье, и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, [что]бы она походила на дельную книгу... Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились" (VIII, с. 453-454).

Даже из приведенных цитат не трудно увидеть то, что составляет саму сущность "Авторской исповеди": Гоголь не принял ни одного обвинения Белинского. Более того, он принципиален и точен: "Как сравню эту книгу с уничтоженными мною Мертвыми душами, не могу [не] возблагодарить за насланное мне внушение [их] уничтожить. В книге моих писем я всё-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных Мертвых душах" (VIII, с. 453-454).

В заключение следует сказать и о том, что "Авторская исповедь", несмотря на установку Гоголя "чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства" (VIII, с. 437), тем не менее содержит как действительные факты реальной автобиографии, так и встроенные в "повесть" придуманные события литературной биографии(20). Их синтез в "повести" об истории авторства следует оценивать как высшее достижение художественного опыта Гоголя. Что же касается идеологических и социально-общественных посылок интерпретаторов, то они к художественному тексту отношения не имеют.

Примечания:

Схема 1:

© S. Shvartzband

|