Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ПРИМЕЧАНИЯ О ЛЕВИКЕ

(на полях мемориальной книги)

Я не собирался писать о Вильгельме Вениаминовиче Левике. Не по какой-то поддающейся обозначению причине, просто не было повода, который втеснился бы в мои мысли и занятия и расчистил место для подобных воспоминаний. Неизбежно фрагментарных: не потому, что память вообще пунктирна и связная сюжетность мемуаров есть плод соавторства "память-воображение", домысливание незнаемого, заполнение пустот слышанным от других, либо задним числом, ретроспективно, возникшими представлениями о завершенном пути своего героя.

Я говорю не о частном случае общения сравнительно недолгого и частого, оставляющего связную цепочку следов-впечатлений, более или менее подробную фабулу, эмоционально сплавляющую всё - или почти всё, - случившееся за это время.

Мы были знакомы чуть более пятнадцати лет, познакомились у Аркадия Штейнберга, с которым Левик дружил смолоду. Я читал стихи, Вильгельм Вениаминович сказал о них какие-то хорошие слова, пригласил в гости.

Я бывал у него дома и - раза два - в мастерской. Однако встречи наши были далеки от регулярности и, по большей части, непреднамеренны: виделись у Штейнберга, у Шервинского, на переводческих "средах" и вечерах в ЦДЛ, на вернисажах, случайно сталкивались то на улице, то в троллейбусе.

Дружбой это никак не назвать, скорее - приязнь, по ощущению моему - взаимная. Меня радовало, что Левик появлялся почти на всех моих совсем не частых тогда выступлениях, дарил свои книги, иногда неожиданно подробно расспрашивал о необщих впечатлениях по прочтении оных…

Четвертого декабря 2007-го года, в Музее Цветаевой, на вечере, посвященном столетию со дня рождения Штейнберга, Светлана Макуренкова, некогда виденная мною несколько раз в ближнем окружении Левика, подарила ею составленную и очень красиво изданную к столетию Левика книгу "Золотой рог Оберона" (М., 2007).

Три десятка авторов - воспоминания, отзывы о публикациях, размышления о творчестве Левика плюс его собственные заметки об искусстве перевода.

Не в силах, как всегда, разом вывезти скопившиеся за поездку новые книги, я оставил эту в пачке "первоочередной", дожидающейся ближайшей оказии Москва-Мюнхен. Уже начата была моя работа над книгой воспоминаний о Штейнберге (сорок авторов и уникальные "материалы к биографии"). И мне было интересно повнимательней разглядеть книгу об одном из близких его друзей (равно как вышедшую раньше книгу об Арсении Тарковском), поразмыслить о композиционных, структурных и прочих, существенных, на мой взгляд, особенностях этого распространенного, но мало исследованного книжного жанра.

Два месяца спустя б?льшая часть текстов была собрана, остальные ожидались с недели на неделю. И мы с Александром Кривомазовым занялись включенным в книгу альбомом-вклейкой его авторских фотографий - Штейнберга и некоторых близких его друзей, с которыми Саша был хорошо знаком, с некоторыми дружил, всех фотографировал.

Что ни день, вернее, что ни ночь, перекликались по электронной почте, тем для обсуждения хватало, он присылал свеже-отсканированные фотографии - по одной-две, а то и целыми сериями, снова и снова, без устали пытаясь добиться наилучшего эффекта. Впрочем, вовсе не "без устали" - совсем даже напротив - буквально падая от усталости к концу очередной "рабочей ночи".

Получив, наконец, книгу о Левике и прочитав в ней Сашин очерк, я сделал к нему небольшую сноску, вернее, комментарий, "сноску к сноске", и отправил автору. Он тут же испросил дозволения - поместить это добавление (со ссылкой на письмо) на странице сайта, посвященного Левику, где впервые были обнародованы его воспоминания. Что и было сделано тотчас.

Камешек сдвинул осыпь. "Примечания о Левике" следовали одно за другим. Стоило записать одно, освободить от него ближний слой памяти, как - словно бы из-под него - возникало другое.

К завершению альбома этих отступлений накопилось довольно много. По-моему, они переключили нашу работу в иной регистр, сделали ее легче, естественней, ближе к стилю былого общения со Штейнбергом и Левиком.

Так - без намека на умысел - возникли эти записи. Полугодом позже к ним добавился Post scriptum.

Из писем к А. Н. Кривомазову

…Но сначала - упомянутые мною строки его мемуарного очерка, с которых всё и началось.

"…Я задал ему вопрос, который меня волновал ещё в студенческие годы: не считает ли он, что его вариант в "Альбатросе" Бодлера "Грубо кинут на палубу, жертва насилья...", - слабее по звуку, чем лежащий рядом действительно грубый и мощный: "Грубо брошен на палубу"…

Он пошевелил несколько раз своими крупными губами, как если бы пробовал что-то слабо-слабо-слабо кислое, и, наклонив лобастую голову, медленно пропустил тот и другой варианты через свои серебряные сторожевые колокольчики, а потом уверенно отверг слово брошен: "Нет, это хуже""...

В сноске сказано: Евгений Витковский объяснил автору по телефону причину выбраковки глагола "брошен" - профессиональные переводчики избегают появления на стыках слов созвучий, имеющих посторонний смысл, здесь же - на стыке "грубо-брошен" - возникает "бо-бр", Левик услышал, его собеседник - нет.

27 февраля 2008

…Вчера-сегодня добрался, наконец, до книжки, выпущеной С. Макуренковой к столетию Левика.

И огорчился: содержимое не соответствует обещанному в аннотации - собственно воспоминаний меньшинство, по большей части, там предисловия, рецензии, отзывы (похвальные) о творчестве, несколько стихотворений-посвящений, даже венок сонетов… Так что книга получилась скорее мемориальная, нежели мемуарная. Впрочем, почему бы и нет? Законна и такая. Однако я иного ожидал.

Из мемуаров Ваши - лучшие (надеюсь, не сочтете лестью, просто там превалирует именно "мемуарная" суть: не "что он делал", а "каким он был", потому как "что он делал" есть в его книжках, да и сам про то кое-что сказал). И там - занятная, может быть, для Вас деталь-дополнение: Вы даёте эпизод с предложенным Вами вариантом к "Альбатросу", потом ссылаетесь на Витковского, объяснившего, что Левик среагировал на "бо-бр"а.

Это не исключено, но возможно, что - проще: "кинут" - в стихе этом - лучше уже потому, что не дает стыка двух одинаковых согласных: "брошен-на" (да и в начале - двух "б"), что и в оргинальных стихах нехорошо, а в переводных считается профессиональным "огрехом", "переводизмом" (примерно как "что" вместо "который", употребляемое единственно ради "экономии" двух слогов, ибо каждый лишний слог для переводчика - на вес золота).

27 февраля

…И вот Вам - мемуарный фрагмент, нигде не бывший. Наш со Штейнбергом разговор про "Альбатроса" в переводе Левика. Вспомнилось сейчас - потому что в книжке "К столетию" то и дело говорится (у Вас - тоже), что своих стихов Левик не писал, однако... (далее - разные степени похвал переводам).

Я этого тогда не знал, но именно при анализе "Альбатроса" подумал, что должно быть так.

Ну, хотя бы та самая строфа, которую Вы упоминаете:

Грубо кинут на палубу, жертва насилья… -

в анапесте, естественно выбранном Левиком, превосходно знавшим французский, начальное двусложное слово неизбежно оказывается безударным, а оно - первое - значимо, то бишь акцентно.

Исключением в этой слабой позиции анапеста может быть разве что глагол, акцентированный уже тем, что является двигателем стиха; так, в первом катрене перевода у Левика с "двухсложника" начинается только одна строка - третья: "ловят", с невольным - попробуйте сами произнести - ударением на "о".

Здесь - "грубо" - антитеза лёгкости-полётности - и бытию поэта и поэзии, а первое ударение - на "кинут" (попутно: нынешний второй, ставший основным смысл этого слова, тогда уже был, но был и ещё один, - если помните, была даже такая детская книжка Чаплиной "Кинули"; к тому же - "кинут" и "по-кинут" - боковая ветка ассоциации, потому, думается, не случайно это слово Вас зацепило).

"Брошен" - в этом контексте - тоже не вполне достаточно, всего точнее, пожалуй, - "швырнут" (разумеется, с "правильным" ударением), или даже "шваркнут", но и полу-неологизм, и явное просторечие проходят лишь в стихах оригинальных, в переводе - недопустимы. Однако, если бы поэт писал своё, он, скорей всего, "повертел" бы строку, добиваясь именно такого - надобного ему - эффекта, что-нибудь придумал бы с "на палубу", чтобы, в крайнем случае, довольствоваться "брошен" (тут Вы правы: глагол точнее, "поближе" к смыслу говоримого), переводчик, в отличие от него, стиснут оригиналом - и позволить себе этого не может.

Далее: "жертва насилья" в оригинальных стихах поэт нипочем не сказал бы, слишком много посторонних оттенков, не в прямом значении (прежде всего - женщина) звучит несколько метафорически-высокопарно, хотя, конечно, "Бодлер", "символизм" и прочее…

Но ведь Бодлер - не символист (я когда-то писал об этом, нимало не претендуя на "открытие", ибо у французских историков литературы и эстетиков это - общее место, просто пытался объяснить-прокомментировать бессознательное: Ходасевич в середине двадцатых, в Париже, переводит-публикует "поэмы в прозе" Бодлера одновременно с писанием реквиемной статьи - "О символизме"; едва ли он стал бы - тогда и там - переводить "символиста", да и сам себя к символистам не относит)…

Не берусь сейчас восстановить весь анализ - я так прошел по всем стихам перевода. Штейнбергу показал - и предложил два своих вывода из этого "для себя" занятия. Во-первых, Левик, скорей всего, "своих" стихов не пишет, потому что в переводе говорит очень хорошо, подчас и "прекрасно", но... не так, как сказал бы в своих стихах - с иною мерой гибкости, в иной пластике.

Безупречный пример такого рода соответствия переводных и собственных стихов - Жуковский (да и Штейнберг: "Повстречавши не меня, Ты другого бы любила" etc. - здесь даже неловкости, вроде ударения на "бы", - знак волнения говорящего, а не затруднений переводчика).

Во-вторых, на переводе сказалось очень большое число предшественников, с коими Левику в этом случае пришлось - volens-nolens - состязаться.

Штейнберг вполне согласился с обоими выводами. От него тогда и узнал я, что Левик, действительно, своего не сочиняет. Кроме, понятно, шуточных вещей или стихов "на случай", что для мастера версификации - невелика сложность, разновидность весьма вольного перевода, то бишь изложение стихами того, что вполне можно сказать прозой, но так - артистичней…

При этом, чтобы ни намека на недоразумение, мы оба Левика очень ценили, мой "анализ" нисколько его не принижает, он - о другом: об особости жанра, о не-окончательности любого перевода, по каковому именно поводу Штейнберг и говорил, что гениальными русскими стихами можно нагрузить поезд, а гениальных русских переводов и на тележку не наберется.

Кстати, мы, опять же, оба, не сговариваясь, более всего из Левикова Бодлера выделили "Кота" - вот уж чудо! Не из того ли, что кота своего Вильгельм Вениаминович обожал?..

А вообще-то, "в случае Левика" я - "человек-невидимка": наше общение "внешних следов" не оставило (инскрипты на книгах - не в счет). Но Татьяна Васильевна знала, как он относился к моим стихам - и сказала, что знает, - и тем окончательно склонила к согласию вести в начале 1997 года его 90-летний Вечер (я сопротивлялся, полагая, что сие более "к лицу" кому-либо из коллег-учеников-переводчиков, но она настояла).

И еще: Вы не обращали внимания, что "после Левика" фигура переводчика стихов, не пишущего своих, стала куда как более привычной: Евгений Витковский, Роман Дубровкин, Илья Смирнов, Владимир Летучий и прочие (вовсе не обязательно бывшие его учениками)?..

28 февраля

…А вообще-то, благодаря этим - к Вам - письмам, я вывел, наконец, краткую формулу "жанрового различия": поэт стремится наивозможно точно выразить то, что хочет сказать сам, переводчик - что хотел сказать другой. При этом первый - свободен, второй - "в двойных оковах" смысла и структуры оригинала (впрочем, вторая часть была известна чуть не двести лет назад: в кавычках - цитата из Пушкина о Жуковском).

9 марта

…Молодые переводчики - между собой - звали его "Витаминыч". Оказалось, ввёл это именование в оборот Штейнберг (и называл его заочно либо "Виля", либо так) полувеком раньше. И рассказал мне, что Левик, как-то услышав случайно эту кличку, слегка даже приобиделся - "детскости" (традиционной) созвучия. И тогда Штейнберг объяснил ему, что В. В., сам стихов не пишущий, - в их деле - как раз из тех редкостных, кто создает "витаминную среду обитания" (или, если хотите, "витаминизированную").

И Левику объяснение понравилось.

Да и молодые с ним общались - как витамины принимали: от советского авитаминоза…

Кстати, опять же, молодые - между собой - звали Аркадия Штейнберга: "Акимыч". В глаза - исключения: Витковский с Надей Мальцевой, ещё - Володя Тихомиров, ну, тут - совместная "деревенская жизнь". И всё. Так вот, сия "заочная фамильярность" - реакция на его взгляд-отношение вровень, и никак иначе, и на тот неподдельный интерес к каждому из них, не почувствовать которого было невозможно.

На моей памяти, такое было ещё только в Шервинском, но там не было "широты общения", напротив - "избранность".

Далее. Раза три-четыре я слышал, как Левик читал на своих вечерах избранное: Гёте, Гейне, Камоэнс, Дю Белле, Бодлер, Байрон… Выбор стихотворений варьировался, однако примерно посередине программы непременно следовала разрядка слушательского напряжения - юмором. Маленькая поэма Лафонтена "Очки" - про юношу, пробравшегося в монастырь, переодевшись "сестрою", и про то, как…, короче, когда появилось на свет первое "дитя аббатства", настоятельница затеяла освидетельствование вверенных ей Господом овечек и, обнаружив волка-травести, решила примерно его покарать - "чтоб не пустил соблазн корней на той земле"… Тут Левик прерывал чтение и сообщал, что, когда он впервые читал перевод Чуковскому, на этой строке Корней Иванович подпрыгнул до потолка...

(Очень было в масть моим нынешним размышлениям/писаниям о Чуковском прочитать у Левика, что "переводческое искусство ведет свое начало от великих зачинателей русской поэзии - Пушкина, Лермонтова, Чуковского"; насколько мне известно, ни до, ни после никто Чуковского в сей "ряд" включить не рисковал - и совершенно напрасно.)

Наконец, самое, на мой взгляд, интересное - и - непостижимо - никем на страницах "Волшебного рога Оберона" не упомянутое: КАК он работал.

А ведь все, написавшие о Левике, восхищаются тем, как много он сделал - незадолго до смерти вышла сотая (!) переведенная им книга, - неотрывно при этом занимаясь разнообразной деятельностью: от живописи до бесчисленных выступлений и заседаний.

Я узнал это случайно.

Встретил его как-то на Тверском бульваре, неторопливо, с неизменным своим портфелем, бредущего и шевелящего губами, как бы в себя при этом глядя. Хотел было потихоньку проскользнуть мимо, но тут он меня заметил, улыбнулся, поздоровался и - приглашающий жест рукой.

Пошли вместе (мне, правда, в другую сторону было надо, но не к спеху). Я и скажи, что не хотел ему мешать - привиделось, будто он стихи сочиняет, не иначе (сам такой). А он ответил, что... переводит сонет Ронсара.

И рассказал, что вот так и работает - много лет - с голоса, на ходу, с вечера заучивает наизусть - в этом случае - два сонета Ронсара (чаще - один), когда переводил Байрона - кусками строк по тридцать или чуть больше, и с другими поэтами - так же, а потом ходит весь день и в паузах "между общениями" переводит с голоса и на слух, - на бульваре, на улице, в троллейбусе etc, обычно к вечеру почти всё готово, остается записать, может быть, поправить кое-что или отложить на некоторое время, чтобы, поостыв, проверить/поправить...

Так и перевел - тысячи и тысячи строк.

Максимально-возможно приблизив свои опыты к "собственно поэтическим"...

Ничего подобного я более не знаю. И не может же быть, чтобы другие про то не слыхивали. Неужто - не сочли существенным?

При этом многие упоминают о "рассеянности" и "забывчивости" Левика: то зонт потерял, то портфель свой бесценный где-то оставил, по счастью, небезвозвратно, то адрес, по коему направлялся, не мог отыскать etc. Однако никак не связывают подобные "чудачества" с напряженной работой, по сравнению с которой всё это - мелочи…

10 марта

…Он любил ездить - за границу - и это понятно, тем более что не было "языковых" проблем. Дорожил этими возможностями, не только потому, что "слаб человек", но и чувствовал там себя очень хорошо. Кстати говоря, и в поездках - длительных - нередко работал так же - на ходу, - как в Москве...

У Штейнберга. Как раз вышла книжка "провансальских" переводов Кончаловской под редакцией Левика. Штейнберг ему и говорит - за чаем: дескать, "по когтю льва" - вижу, что ты всё это - "от и до" - переписал, в жизни Наташе так не перевести. Вильгельм Вениаминович улыбнулся смущённо, слегка виновато, и отвечает, что Наталья Петровна ему устроила приглашение в Прованс - месяца на три, - после чего и попросила о "редактуре", ну как тут было отказаться?

Там же - по возвращении из Будапешта. Рассказал, что в гостиницу ему принесли целую пачку "тамиздата", везти через границу не рискнул - и читал ночи напролет.

Особенно возмущался "Прогулками с Пушкиным", откуда извлек единственную фразу - пресловутую - о "тонких эротических ножках", на которых Пушкин вбежал в литературу. Штейнберг тоже возмутился.

Я попытался было возразить, что книжка (у меня она была) совсем о другом - и такая, по сути, "пушкинская", какой второй, пожалуй, и не могу назвать.

Тут оба набросились на меня - как никогда ни до, ни после не бывало.

Преодолеть эту "Левикову цитату" оказалось крайне трудно: мне так и не удалось уговорить Штейнберга прочитать Терца, не по словам Левика мнение составить, этого - позже - добился только Илья Смирнов, и Штейнберг с видимой неохотой согласился, что книжка "о другом" (и всё равно, повторял, есть вещи, писать которые "непозволительно"),

Левик же о Синявском и слышать не хотел - я раза два заикнулся, да и отступился.

А книжку ту по-прежнему очень люблю. И с Синявским потом - в девяносто третьем - в Париже подружился, до самой его смерти замечательно общались, о "Пушкине" его тоже говорили…

Будапешт сыграл в жизни Левика и роковую роль. Его пригласили в Венгрию в 82-м, не помню точно - месяца на два, что ли. Незадолго до отъезда он сказал Штейнбергу, что врач в Литфондовской поликлинике - при осмотре-исследовании (перед подобными поездками тогда обязательном) - обнаружил у него тромб и сказал, что сейчас как раз очень удобно - "по месту" - было бы его оперировать. А Левик ответил, что никак не может, вот вернется из Будапешта, тогда пусть и оперируют.

Ну, и совсем вскоре по возвращении этот самый тромб его и погубил...

…И рассказанное мне - у него дома.

Опять-таки, юг Франции, вроде бы, тоже - Прованс. В каком городе происходило - запамятовал.

Вышел он утром из гостиницы, стоит, по сторонам смотрит. Подходит к нему немолодая дама - и по-русски: "Вы из России?" Он удивился: "Почему вы так решили? Ведь костюм на мне - из Англии, туфли - из Италии, сорочка - из Голландии, галстук - из Парижа". - "Именно поэтому", - улыбнулась она. И пригласила его в гости - на обед - надо поговорить по важному для нее делу.

Фамилию ее не помню, только - что "баронесса" (по мужу-французу). И что дом их - вилла - в предместье располагался.

Оказалась она племянницей и единственной наследницей Константина Андреевича Сомова, умершего, как известно, в Париже, в тридцать девятом. Архив - рисунки, акварели, письма, дневники - у неё. Сомов хотел, чтобы всё это вернулось после его смерти в Россию. И она готова отдать архив бескорыстно.

Но из Парижа, из советского посольства, на её обращение ответили, что не могут прислать сотрудника к ней на переговоры и что машины - привезти архив в Париж - у них нету, пускай приезжает и привозит сама.

Зато появились американцы - из консульства в Марселе. И предложили за архив солидные деньги. Она отказала: живут они "в достатке", детей нет, и те деньги, какими располагают, едва ли успеют потратить, особенно если учесть, что она серьёзно больна…

И попросила она Левика, когда тот вернётся в Москву, поговорить в Министерстве культуры - и договориться о судьбе архива. На всё про всё она может дать год. Если не будет ответа - отдаст архив американцам.

По возвращении Левик пошел в Минкульт, был принят ведавшим изоискусством замминистра Поповым (коего художники и музейщики кликали "П?повым", он при мне, открывая в Пушкинском выставку французских шедевров, поблагодарил тамошних представителей, в частности, за то, что привезли они в Москву картины "обоих Мане"). Тот выслушал, поблагодарил и ответствовал: "Мы подумаем".

Прошло месяца три - ни звука. Левик снова туда. Тот говорит: "Мы думаем. Ждите". Левик спрашивает - о чем так долго думать? Дело-то простое. На это Попов: "А вам от всего этого - какая выгода?" (я смягчаю, "в оригинале" звучало что-то вроде: "А вы-то что с этого будете иметь?"). Тут уж даже мягкий Левик рассвирипел. Однако ничего, кроме: "Мы думаем", - так и не добился.

Еще раза два наведывался - с тем же результатом.

А там и год миновал - махнул он рукой на это дело.

Еще полгода спустя снова очутился в том же городе. Позвонил - ответил барон, пригласил в гости. Рассказал, что жена его, умершая месяца три назад, честно ждала ровно год. По истечении коего, буквально на следующий день, позвонила в Марсель. Через несколько часов приехала машина с американцами - и с нотариусом. Мигом оформили документы, проверили всё по описи, погрузили в машину, оставили чек и отбыли...

4 мая

…На сей раз память откликнулась на тройной ассоциативный щелчок.

Некто Елена Дорогавцева поместила в Интернете ругательный отклик на только что вышедшую в Москве переводческую книгу моего здешнего доброго знакомого Эрнста Левина. Я написал для этой книги несколько страниц эссе-послесловия (из чего следует естественный вывод, что отношусь к работе Левина хорошо) - и только потому и узнал о "критике", что Левин прислал мне ссылку. Там же - ссылка и на сайт авторши: ей тридцать лет, сочиняет стихи, ну, и так далее.

Редкая фамилия критикессы (лишь второй раз мне встретившаяся), "тридцать лет" и нападки на переводы - те самые кодовые щелчки.

Потому что примерно тридцать лет назад, возможно, чуть меньше, но именно - чуть, застал я как-то у Левика странного человека лет тридцати по фамилии Дорогавцев (имени не помню).

Говорили они о переводах, то есть говорил преимущественно посетитель, ругал чужие переводы, жаловался на то, что в редакциях его переводы отклоняют, что везде всё схвачено, а ему, вот, семью кормить надо, да и живёт за городом, не наездишься - накладно.

Я тем временем, дожидаясь, пока хозяин освободится, слушал тот монолог краем уха и листал тут же, на краю стола лежащую пачку переводов, подписанных "редкой фамилией". И удручающих полною безнадежностью: говорить о них, если, конечно, оставаться в пределах нормативной лексики, было нечего, и стоило посострадать Левику, с усилием - и сохраняя любезную мину, но без привычной улыбки, - подбиравшему нейтрально-ободрительные слова.

Однако на упоминание о безденежье он среагировал живо и сочувственно, вынул, если верно помню, пятьдесят рублей и дал собеседнику, погасив его вялое сопротивление: "Отдадите, когда сможете"...

Дорогавцев тут же исчез. И Левик печально поведал мне, что этот "ужасающий графоман перевода" (запомнил дословно, - видать, от неожиданности: услышать подобное от всегда снисходительного "к слабым сим" Вильгельма Вениаминовича) донимает его уже года три.

И на естественный вопрос: зачем же ему еще и деньги давать? - пояснил, что отдать-то их тот в очередной раз не сможет, так что месяца три-четыре не объявится, однажды и на полгода пропал. За избавление, хоть на такой срок, от общения с ним получается недорого...

Я видел того человека еще один раз: через неделю он появился у меня в редакции. С пачкой переводов. Оказалось, что, скользнув по мне безразличным взглядом, когда Левик представлял нас друг другу, название журнала он запомнил. Ну, мне - по части сочувствия к людям - до Левика далеко, так что визит остался единственным...

Post scriptum

Сноска о собаке. Я с нею познакомился дней через пять после того, как она обрела крышу - у Вильгельма Вениаминовича и Татьяны Васильевны ("obdachlos - без крыши <над головой>" - называют немцы бездомных: людей, собак ли, - без разницы). "Она сама пошла за мной", - сказал Левик, представляя её мне - или ей меня. Приветливая, даже, вернее, ласковая сука, в роду - явный ротвейлер, и повадкою схожа, но не чистокровка, чересчур субтильна, да и примесь - заостренно-лисья - заметна.

"Не стану тебя гладить, - сразу предупредил я, едва она устроилась у моего кресла и начала призывно тереться мордой о ноги, - цапнешь". - "Откуда вы знаете?" - удивился Левик. Я объяснил, что занимался кинологией ("тоже") и что ротвейлеры специально выводились таким образом, чтобы "чужой" не мог приласкать: то, что прочим собакам в удовольствие, их раздражает. Заодно заметил, что девица эта, на мой взгляд, бродяжила не очень долго, суки "на улице" нечасто выживают после первых же щенков. Видимо, жила у кого-то, потом то ли потерялась, то ли выкинули, словом, подкидыш-подобрыш. Он одобрительно кивнул-улыбнулся последнему слову.

И заговорили о другом.

Но собачья тема позже вернулась - в ракурсе, на первый, но только на первый взгляд, неожиданном. Не в беседах, но в размышлениях и впечатлениях.

О сходстве между собакой и хозяином знают не только собачники. Оно особенно бросается в глаза на собачьих выставках, но и просто на улице нередко обращает на себя внимание. И не скажешь наверняка: кто из них двоих кого выбирает?

Левик был приветлив, обаятелен, мягок. Однако довелось мне раза два наблюдать, как нечто задевшее, раздражившее делало его жестким, взгляд холодел, даже черты лица слегка заострялись. Мастер находить точные слова и в этом случае реагировал быстро и остро.

Штейнберг, знавший его много дольше и лучше, чем я, подтвердил: именно так - редко, но бывало, в любом Левиковском возрасте.

А еще он ревниво оберегал свою помеченную территорию.

Не всем переводчикам такое свойственно, но и не редкость. Опытные члены цеха и редактора-издатели привыкли относиться к этому внимательно.

Шенгели, затевая в начале двадцатых годов полный перевод Верхарна, первым делом обратился - с предложением принять участие в издании - к Брюсову и Волошину. К первым переводчикам Верхарна, спорившим о принципах перевода этого поэта полутора десятками лет раньше, когда Шенгели был еще желторотым гимназистом.

Он же, двадцать лет спустя, уже будучи переводчиком маститым, начал переводить Хайяма, сделал больше сорока рубайят, некоторые - весьма эффектно. И… отказался от продолжения, обнаружив, что территория уже помечена - Румером и Тхоржевским.

Штейнберг, вернувшись в начале пятидесятых из лагеря и собираясь приступить к переводу "Потерянного рая", сообщил про то Шенгели. И только получив благословение мэтра - переводчика английской поэтической классики, - подступил к работе.

Кстати, в середине шестидесятых "Художественная литература", перед тем как заключить со Штейнбергом договор на этот перевод, отправила "проект издания" на отзыв-рецензию Маршаку, вероятно, полагал Штейнберг, чтобы выяснить - не входит ли перевод Мильтона в намерения-планы Маршака.

Я мог бы добавить и несколько случаев, когда переводчики отказывались от предлагаемой издательствами работы, зная наверное, что этого поэта - и эти его стихи - уже переводил - или переводит - другой мастер.

Разумеется, повторю, никакой перевод не окончателен, соревновательность в этом занятии - дело обычное, достаточно вспомнить хотя бы сонеты Шекспира, существующие по-русски в десятках и десятках вариантов. Однако и с этою собачьей особенностью переводческой среды обитания нередко приходилось считаться.

О ней надо было знать. То бишь иметь соответствующий опыт.

Молодой переводчик оказался неосторожен. Впрочем, допускаю, что осознанно попытался потягаться с мэтром на его территории: Гейне, Шелли, если верно помню, Ронсар…

Левик переводы раскритиковал, нет, не "огульно", боже упаси. Просто любой из нас знает: в зависимости от отношения к автору можно вполне искренне акцентировать либо достоинства, либо недостатки его работы. Чуть позже - в издательстве - при упоминании имени этого переводчика, Левик… нет, опять же, ничего категорического, так, пожал плечами, слегка поморщился, бросил невинно-скептическое замечание. А для редакторов его мнение было, я бы сказал, каноническим.

И молодой переводчик перестал получать там работу (а заодно и в других издательствах - профессиональное эхо разносится далеко). Не то, чтобы совсем, но, во-первых, слишком мало, чтобы свести концы с концами, во-вторых, преимущественно не с тех основных европейских языков, которые хорошо знал, а, по большей части, с подстрочников - и в книгах "второстепенных", "третьестепенных", не замечаемых толком ни читателями, ни критикой.

Так продолжалось два-три года. А потом, в начале восьмидесятых, работая в "Литературной учебе", я завел там рубрику "Мастерская художественного перевода". И предложил тому переводчику сделать публикацию: составим подборку переводов, мастер о них напишет, напечатаем, глядишь, что-то и переменится.

"А кто напишет?" - поинтересовался он. "Левик". - "Обо мне? Да никогда!" - "Это он тебе не напишет, а мне, для журнала, посмотрим, - возразил я. - Только ты не вздумай включать в подборку Гейне и, ну, сам знаешь, кого еще"…

Вместе выбрали переводы - один к одному. Позвонил я Левику, сказал, что хочу с ним повидаться - "по делу". И поехал. Рассказал о рубрике, показал первый выпуск. Он заинтересовался.

Тут же ему польстил, совершенно искренне: без таких - по пальцам сосчитать - мастеров, как он, рубрика не проживёт, да и смысла-веса не имеет. И выложил предложение, с каким пришел.

"Но почему (он назвал имя переводчика)? Он ведь… не всегда удачно переводит". - "А кто - всегда?" - "Да, конечно, но"… - "Но он же талантлив. Вот и Штейнберг так считает, и Ананиашвили"…

Левик внимательно поглядел на меня и… понял весь этот мой умысел-замысел. Помолчали. "Так напишете? Хвалить-то необязательно. Сделайте разбор - пусть убедительно-строгий, даже суровый, не ему одному польза будет"…

Он снова паузу выдержал. Потом кивнул…

Через неделю получил я текст. Замечаний там было совсем немного. И выглядел разбор как признание - сдержанное, без лишних эмоций, но безусловное…

Когда журнал вышел, хватило одного - как бы невзначай - показа его в издательстве, чтобы и впрямь "что-то переменилось". Репутация переводчика. И отношение к нему.

Рассказываю эту историю столь подробно, потому что, на мой взгляд, дорогого стоит: переменить мнение, ибо "истина дороже".

Левик, владевший полудюжиной языков, был страстным врагом переводов с подстрочника. Однажды спор, более похожий на свару, разгорелся по сему поводу за чаем у Штейнберга. Доводы, вроде того, что почитаемый им Шервинский, по собственным его словам, "перепёр с подстрочников на язык родных осин" массу стихов, что в Армении его переводы Исаакяна признаны "конгениальными", что там же он и прозу-классику таким образом переложил - "Раны Армении" Абовяна в его переводе уже много лет издаются-переиздаются, и никому в голову не приходит заказывать новый перевод, при том, что по-армянски Сергей Васильевич может разве что поздороваться и попрощаться, что Пастернак и Заболоцкий не знали грузинского, а Липкин - калмыцкого, - всё сие на Левика нимало не действовало. Немного остудило разве что замечание хозяина: он ведь тоже в английском, мягко говоря, не силен и, кабы не подстрочники и консультанты, не до Мильтона было бы…

Поостыв, заговорили о том, что в России подстрочники столь "полемичны", вероятно, потому что здесь не создано было давно существующей во многих европейских странах традиции-практики переводить стихи прозой, дословно, с толкованиями особо сложных мест оригинала, а то и с академическими комментариями. По этой же причине, явное большинство переводивших стихи (стихами!) были, так сказать, поэтами по преимуществу, пусть даже именно перевод - как "Илиада" Гнедичу - приносил наибольший успех у публики, прославлял…

Левик и тут оказался в одинокой оппозиции: мол, да, конечно, Жуковский перелагал "Одиссею" по немецкому научно-прозаическому переводу, Штейнберг тоже пользуется профессорским - Зиновьева - переводом "Потерянного рая", однако никакого художественного значения стихи, изложенные прозой, не имеют и не могут иметь. Вот, например, он только что отправил в издательство свой перевод "Крымских сонетов" Мицкевича, в прозе этого не сделать…

"Ну, почему же? - приведи Левик любой иной пример, я смолчал бы, но тут не удержался. - Вяземский полтора века назад сделал. И современники считали, что весьма недурно: Пушкин, Баратынский, Жуковский, да и поляки, хорошо знавшие русский". - "Это не доказательство - я должен видеть сам".

Штейнберг неторопливо поднялся и прошествовал в кабинет, минуту спустя воротился и торжественно вручил Левику пачку листков.

Так совпало, что дня за три до того я привез сюда эти переводы, скопированные из Полного собрания сочинений Вяземского. И мы с хозяином провели занимательный вечер, сравнивая их не только с оригиналами, но и с переводами - от Козлова до Бунина, то и дело убеждаясь, что Вяземскому нередко удавалось не только сохранить поэтами-переводчиками утраченное, но и точнее - интонационно и смыслово - передать сказанное Мицкевичем. Закончить эти наблюдения в один присест не удалось. И переводы остались на столе у Штейнберга - до следующего раза…

По настоянию Левика переводы Вяземского были включены в книгу Мицкевича "Сонеты", изданную в 1976 году "Наукой" в серии "Литературные памятники".

Комментарий Штейнберга: "Виля умеет проигрывать"…

От Левика я впервые услышал о Дягилевских "средах", с которых - и на которых - начинался "Мир искусства". По ассоциации с переводческими "средами" в ЦДЛ - этими островками поэзии как мира искусства в море тогдашних совсем иных, по преимуществу, представлений о ней…

В мастерской, разглядывая один из его пейзажей, сказал я что-то про "Крымовское эхо", которое мне тут видится. Знай тогда, что Крымов и Осмёркин были его учителями, оставил бы впечатление при себе: художники не любят обычно, когда в их работах обнаруживают подобные следы.

Но Левик принял реплику с удовольствием. Заговорил о Крымове, о недавно вышедшей (не помню - чьей) большой статье про "Голубую розу", о том, как ездил к нему в Тарусу, где Николай Петрович больше тридцати лет неизменно проводил летние месяцы…

А потом - без перехода - о том, как в середине тридцатых годов видел у Осмёркина останавливавшегося там в один из "нелегальных" приездов в Москву ссыльного Мандельштама…

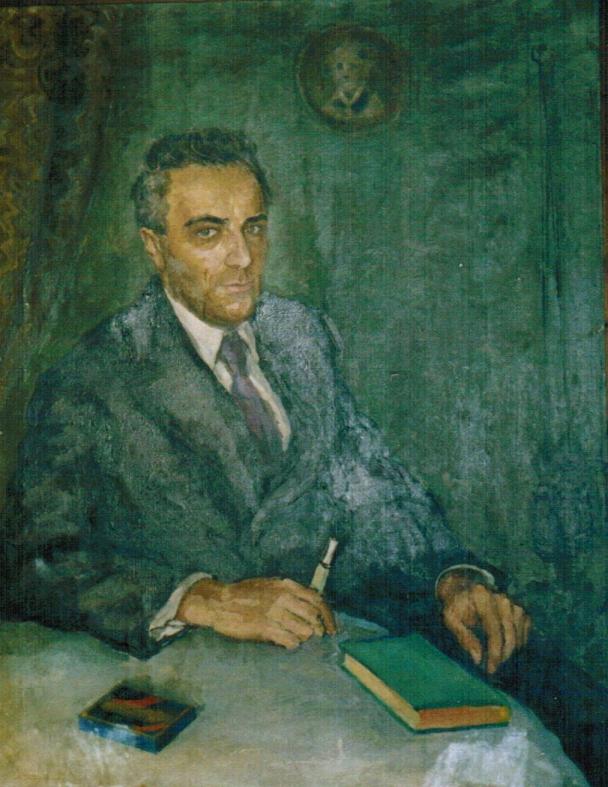

Упоминание Осмёркина невольно вынудило приглядеться к висевшим тут же нескольким портретам. Добротная живопись очень хорошей школы, с явственным чувством цвета и ритма, однако не очень мне близкая. За исключением двух, лучших на мой вкус, портретов, писаных Левиком, которые, впрочем, пребывали не здесь, а глядели друг на друга из противоположных углов столовой у вдовы Георгия Шенгели Нины Леонтьевны Манухиной.

Георгий - и Нина. Конец тридцатых.

Впервые Левик пришел к Шенгели в самом начале тридцатых. И был - сам охотно признавал - многим в своей судьбе обязан Георгию Аркадьевичу. Ведь именно он, поступив тогда на службу в Госиздат (впоследствии - "Художественная литература"), обустроил там эту переводческую нишу, куда смогли укрыться - и уцелеть, выжить, прокормиться, - многие одарённые и образованные люди.

С одобрения Шенгели, в тридцать восьмом была издана первая крупная работа Левика - перевод "Германии" Гейне.

Левик чтил Шенгели. Считал его образцом для всякого, кто берётся за поэтический перевод. Говорил о нём охотно и живо. Вспоминал забавные случаи, рассказывал, как довелось вступаться за Шенгели в начале пятидесятых, на собрании в ИМЛИ, - после грубых, за гранью доноса, нападок Ивана Кашкина, печатно обвинившего Шенгели в намеренном искажении образов Суворова и русских солдат при переводе Байронова "Дон-Жуана"…

В начале девяностых, лет через десять после смерти Нины Леонтьевны, я как-то спросил у её дочери, падчерицы Шенгели, Ирины Сергеевны Манухиной, - не хочет ли она продать "Левиковские" портреты Литературному музею? Она ответила, что, как ни странно, это не приходило ей на ум, но там, конечно, им - самое место. И возьмёт недорого, понимает, что музей - не Ротшильд. Так и сказала…

Несколько раз я беседовал в музее об этой покупке. Вроде бы, все были "за", но до дела так и не дошло, десяти лет для музейной "оборотистости" оказалось мало.

А потом Ирина Сергеевна умерла.

Квартиру свою она продала, едва приватизировав, с письменным условием - дожить здесь оставшиеся годы. И оговорив, что картины, книги, посуду, всё, что захотят, заберут поэт Михаил Шаповалов и его жена Люда, много лет с нею дружившие, опекавшие.

Вырученными деньгами распорядилась со вкусом - на девятом десятке осуществила детскую мечту: объехала пол-Европы.

… Когда Миша и Люда приехали туда на девять дней, квартира была пуста: ни картин, ни книг, ни безделушек, а из посуды - несколько рюмок да тарелок - помянуть. Новый хозяин всё вывез - куда-то за город, где жил. Там оно и кануло.

Сохранились только фотографии тех портретов. Случайно. Заехал как-то днём к ней "на чай" и, вынимая из сумки коробку с пирожными, обнаружил завалявшийся на дне фотоаппарат…

Одной из первых покупок Штейнберга на гонорар за "Потерянный рай" был первоклассный - и очень дорогой, - по тем временам, стереопроигрыватель, с адаптером "на воздушной подушке", не царапающим пластинок, этакое чудо звуко-техники. По такому случаю, бывавший тогда в доме адвокат-меломан подарил несколько импортных дисков высокой классики. И с полгода, пока не натешился всласть, Штейнберг с удовольствием демонстрировал диковину гостям, а для друзей устраивал настоящие концерты - из тех вещей, что им особенно нравились.

Там единственный раз наблюдал я, как Левик слушал музыку.

Незадолго перед тем умер его старший брат, Борис, знаменитый музыковед, почти полвека преподававший в консерватории и "Гнесинке", автор книг о европейской музыкальной культуре XVIII-XIX веков.

В тот вечер, словно бы в память о Левике-старшем, звучала музыка его любимцев: Бах, Вивальди. Один из "Бранденбургских концертов" и "Времена года".

Вильгельм Вениаминович слушал музыку - весь, не переживал - проживал её, не только вслушивался, но и как будто вглядывался в скользящие перед полуприкрытыми глазами видения. А когда всё закончилось, ещё некоторое время был не здесь и не сейчас…

Потом он ушёл. А мы со Штейнбергом говорили о том, что наибольшие переводческие удачи Левика, вероятно, вот так и возникают - меж двух "невербальностей", между живописью и музыкой, изображением и звуком, вбирая их - в слова…

© V. Perel'muter

|