Екатерина Дмитриева

Графика Гоголя: проблема слова и образа

Если рукописи А.С. Пушкина нередко называют стенограммой творческого процесса, ибо "графические знаки в этой стенограмме, - т. е. собственно рисунки, - таят заманчивую возможность зримо представить ход поэтической ассоциации, не проявленной в слове" (1), то о Гоголе - на первый взгляд, увы! - сказать подобное невозможно. Более того, при изучении рукописей его произведений, записных книжек и проч. вообще возникает впечатление, что в отличие от многих писателей своего времени, рисовать на полях рукописей он не любил. Во всяком случае, делал это значительно реже, чем, например, Пушкин, Жуковский, Батюшков, позже Достоевский.

Все это тем более странно, что рисовать Гоголь умел. В Нежинской гиманзии он, как и остальные его товарищи, два раза в неделю упражнялся в рисовании. Издавая гимназический журнал, он не только писал в него статьи, но "по целым ночам разрисовывал и обложку издания вычурной виньеткой с крупной надписью "Звезда"" (2). Вообще, судя по его письмам, в нежинский период он имел вполне высокое мнение о своих художественных способностях. Так, в ноябре-декабре 1823 г. "без ложной скромности" он пишет родителям: "Я трудился долго и наконец успел нарисовать 3 картины, а 4-ю еще только что начал и можно сказать, что стоит чего-нибудь. Ежели б вы их повидели, то верно бы не могли поверить, что я рисовал. Только жаль, что они пропадут, ежели не будет рамок, ибо они все рисованны на грунту и долго лежать никак не могут и для того прошу вас покорнейше прислать как можно поскорей рамки с стеклами. Я бы вам их так прислал, но никак нельзя, ибо когда уже на месте чуть одна не потерлась, то что б было с нею в дороге. Итак прошу вас покорнейше заказать оные рамки: две такие, чтобы имели в длину пол аршина с вершком, а в ширину четверть аршина и полтора вершка; другие две в длину на 3 четверти аршина, в ширину на пол аршина и два вершка. Сделайте милость, дражайший папинька, вы, я думаю, не допустите погибнуть столько себя прославившимся рисункам" (3). Продолжение этого сюжета мы находим в письме от 22 января 1824 г.: "Извините, что я вам не посылаю картин. Вы видно не поняли, что я вам говорил, потому что эти картины, которые я вам хочу послать, были рисованы пастельными карандашами и не могут никак дня пробыть, чтоб не потереться, ежели сейчас не вставить в рамки" [Х, 44]. Чуть более года спустя, в марте 1825 г. вновь вознкает сходный сюжет: "Хотел бы вам <прислать> несколько картинок, рисованных на картонах и сухими колерами, но некоторые из них еще не докончены, а другие боюсь чтоб не потерлись дорогою, потому что рисовка их весьма нежна" [Х, 52]. В апреле он жалуется матери на отца, который, как ему кажется, не слишком трепетно отнесся к его живописным (равно как и писательским) опытам: "Я папиньке хотел было прислать несколько своих сочинений. Также своего рисования картинок. Но… ему не угодно было их видеть. Я не знаю, прислать ли мне вам их и примете ли вы милостиво первые плоды ваших родительских обо мне попечений" [Х, 55]. В сентябре того же 1826 г. он горько сокрушается, что не послал вовремя свои рисунки тетушке Ольге Дмитриевне "Посылаю дорисованный мною узор. [...] приехавши сюда, я тот же час бросился доканчивать его (рисунок - Е.Д.), вы сами видели, что дома я не имел ни красок, ни кистей, но я хотел сдержать свое слово, теперь же вообразите мое несчастие: я рылся везде в своих бумагах и не нашел его, считал уже пропавшим, но после, незадолго до получения письма нечаянным образом его отыскал и ту же минуту бросился его докончать, не спал ни ночей, ни дня, по неумению своему (по канве я в первый раз рисую) изорвал три рисунка, покуда кончил один" [Х, 73]. В том же письме мы находим и указание на посланный Гоголем, на этот раз для матери, акварельный рисунок дома в Васильевке, - ценный документ для потомков, благодаря которому можно представить, как выглядела усадьба во времена Гоголя ("Не знаю, получили ли вы письмо мое и при нем план и фасад дома…") [Х, 74]. "Сколько везу к вам теперь сочинений, картин; рад буду, сильно рад, когда сделаю вам ими удовольствие", - пишет он матери еще и в 1826 г. [Х, 77].

Приехав в Петербург, Гоголь посещает вечерние классы живописи в Императорской Академии художеств (4), заводит знакомство с художниками. Отклик этого состояния мы, безусловно, находим в статье 1831 г. "Скульптура, живопись и музыка" ("…ты была выражением всего того, что имеет таинственно-великий мир христианский") [VIII, 11]. Но еще и до того, оказавшись в Любеке, он сопровождает свое описание города в письме к матери от 13 августа 1829 г. рисунком: "Пишу к вам ночью, - окно у меня отворено, луна светит, и город кажется очарованным. Вот вам вид улицы из моего окна, который наскоро набросал я на бумагу. [Здесь в подлиннике был рисунок - Е.Д..] Таковы домы в Любеке…" [Х, 153].

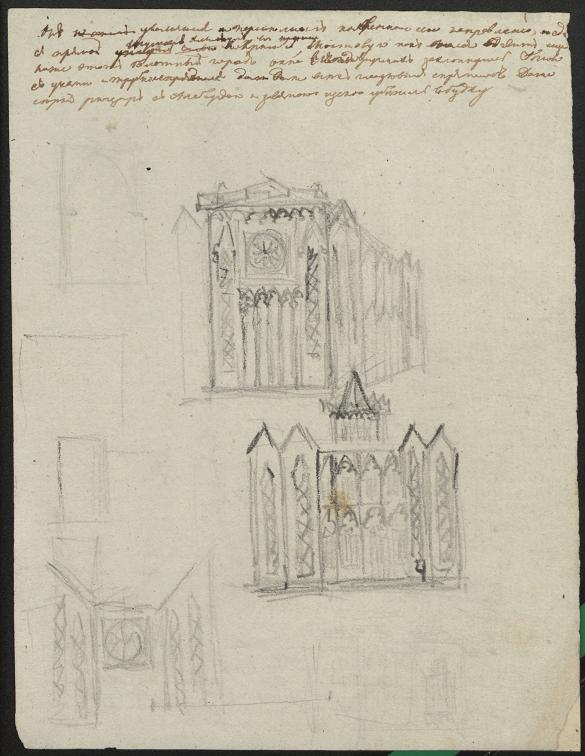

Из Петербурга, зная страсть матушки к постоянной смене обстановки дома - она верила, что таким образом можно избавиться от нечистой силы (5) - Гоголь отправляет собственные рисунки окон в готическом стиле, узоры напольных ковров: "В гостинной и спальне окна и стеклянные двери в сад будут иметь готической вид: это нынче всеобщий вкус, и в деревне я нахожу, что это будет прелестно. Рисунок их прилагаю особенно, а при нем также и пояснение" (письмо М.И. Гоголь от 5 января 1830, [Х, 164]). Ср. чуть более года спустя: "Посылаю вам узоры: моего изобретения здесь нет, потому что я его еще не кончил. Эти же узоры посылаю вам для тех ковров, о которых я вам говорил еще дома. Поле всё в клетках под тень так, как я вам оставил рисунок на стулья. По полю белые круги (3/4 аршина в диаметре). Они должны <быть> чаще и ближе один от другого, чтобы поля (хотя оно и клетчатое) видно было немного; в круге букет цветов, который при сем посылаю" (письмо М.И. Гоголь от 3 декабря 1832 г. [Х, 248]).

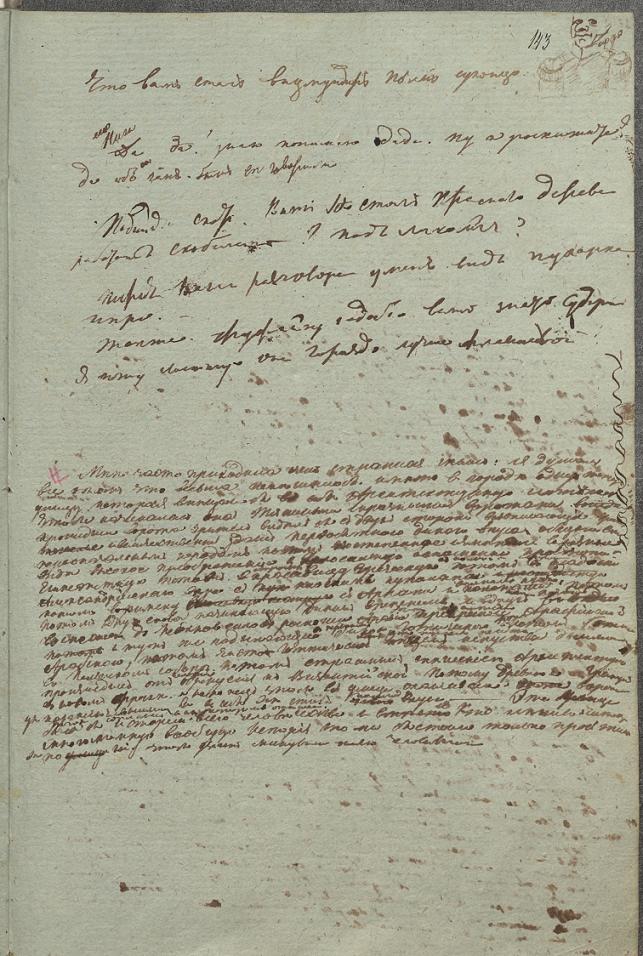

В декабре 1834 г. он еще сожалеет, что не может прислать матери план для иконостаса: "Жаль мне очень, что не могу так скоро сделать плана для иконостаса. Если бы вы согласились немного обождать, то я бы прислал вам" (Письмо М.И. Гоголь от 15 декабря 1834 г., [Х., 345]). В письме к сестрам от 17 июля 1836 г., как ранее в письме матери из Любека, прилагает свои рисунки улицы Гамбурга, собора в Аахене, а также портрет хозяина гостиницы, в котором он остановился ("Вот какие домы в Гамбурге. Не правда ли, странные? окошек

чрезвычайно много [...] "Здешний катедраль (так называется здесь соборная церковь) очень хорошо выстроен, хотя тоже большая старина. Вы таких строений никогда не видывали. Вот он.

Некогда кончить. Остальное можете дополнить в ваших головах.

| [...] Вот вам, в придачу, портрет того содержателя или хозяина гостиницы, у которого я стою. Смотри, Лиза, не влюбись! Прощайте, мои бесценные! Целую вас. Об одном прошу: сделайте милость, если вы меня хоть каплю, хоть крошку любите, живите между собою дружно. Если вы этого не исполните, то значит вы меня ни на волос не любите. Прощайте. " [ХI, 53] (6).

|

|

Однако в дальнейшем какие бы то ни было указания на то, что Гоголь посылал в письмах своим родным рисунки, отсутствуют. Более того, в строках письма к матери от 30 июля 1838 г. можно услышать уже почти извинение-объяснение, почему итальянские виды ей он присылать не может - как присылал когда-то немецкие, - они, дескать, не поддаются изображению: "Место, где я живу, в сорока верстах от него в расстоянии. Но он совершенно кажется близок, и, кажется, к нему нет и двух верст. Это происходит от воздуха, который так здесь чист и тонок, что всё совершенно видно вдали. Небо здесь ясно и светлоголубого цвета, но такого яркого, что нельзя найти краски, чтобы нарисовать его" [ХI, 164].

Вместе с тем, обратим внимание на строки из письма Гоголя сестрам того же года.: "Вы не знаете, что такое живопись. Вы думаете, что это просто рисование и больше ничего. Вы еще не можете отличить, что хорошо, что дурно. Вы не знаете, что такое картина Рафаэля или Тициана, или Корреджия" (Письмо А.В. и Е.В. Гоголь от 15 октября 1838 г., [ХI, 177]). Несколько предваряя то, о чем речь пойдет далее в статье, отметим, что гоголевская антитеза рисование - живоспись касается в значительной меньшей степени иерархии графика-живопись, но подразумевает скорее антогонизм истинного искусства и иллюстрации.

С другой стороны, уже давно замечено, что само литературное письмо Гоголя свидетельствует об очень сильном влиянии принипов живописного видения, будучи в высшей степени предрасположено к началу живописному, предпочитая нередко приемам собственно вербальным приемы "пиктуральные". Если составлять частотный словарь языка Гоголя, то легко окажется, что само слово "живописный" (вариант: "картинный", "рисованный") является одним из наиболее часто употребляемых им слов: "…ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень…" ("Сорочинская ярмарка"); "…Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою …"("Старосветские помещики"); "Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ…" ("Тарас Бульба"); "Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья [...] брели по колени в пруде…" ("Мертвые души", глава 2);"Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад [...] один был вполне живописен в своем картинном опустении" ("Мертвые души", глава 6). Подобное же наблюдается и в письмах: чем менее Гоголь склонен сопровождать свои словесные описания рисунками-иллюстрациями, тем чаще у него появляются эпитеты "картинный", "живописный": "картинные горы", "картинные утесы", "развалившиеся замки [...] многие из них картинны", "живописные домики" Европы (Письма М.И. Гоголь от 24 ноября 1837 г., от 30 июля 1838 г., от 26 / 14 июля 1836 г., Н.Я. Прокоповичу от 28 сентября 1836 г. [ХI, 117, 164,57]).

Один из излюбленных риторических приемов Гоголя - формула: "если бы я был художник, я бы изобразил…" (вариант: "художник бы изобразил"). Ср.: "Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала <...> Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их" ("Старосветские помещики"); "Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее" ("Тарас Бульба", первая редакция); "Он попробовал, склоня голову несколько на бок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет [...]: выходила, просто, картина. Художник, бери кисть и пиши" ("Мертвые души", том 2, заключительная глава).

Гоголевские тексты буквально пестрят описаниями, которым сам он придает статус виртуального экфрасиса: "Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке - картина, которую любят живописцы!" ("Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"); "В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. …" ("Тарас Бульба").

Собственно, если понимать экфрасис в соответствии с толкованием, предложенным еще софистами (детализированное словесное описание предмета, - будь то пейзаж, битва, животное или памятник) (7), то можно сказать, что прозаическое письмо Гоголя насквозь экфрастично. И даже та синтаксическая экспансия Гоголя, о которой говорил еще В. Набоков, что порождает в придаточных предложениях "сонм самостоятельных образов" (8), и которая в риторике называется фигурой гипотипоза, есть, в конечном счете, также выражение экфрастического стиля писателя. И не случайно А. Синявский рассматривал "Вия" как произведение, изобилующее изображением "различных оттенков зрительных вожделений", приводя в качестве параллели библейский эпизод: "Вспомним жену Лота: она окаменела, потому что повернулась лицом к проклятому городу и нарушила запрет: "Не гляди"" (9).

Здесь уместно вспомнить, что вопрос об отношении между вербальным и невербальным, словом и образом, живописью и поэзией во многом был связан с христианской догматикой и определяется вопросом о Божественном воплощении. Момент этот, разумеется, также был крайне важен для Гоголя.

И здесь я возвращаюсь к своему исходному тезису: насколько гоголевское письмо вообще живописно, насколько словесными средствами, уходя в данном случае от традиции Лессинга, утверждавшего невозможность адекватного перевода с одного языка искусства на другой, Гоголь, пытается осуществить синтез вербального и визуального (подобно тому, как полстолетием раньше в своих "Салонах" это делал Дидро!), настолько же, парадоксальным образом, в своих рукописях он практически полностью отказывается от комплементарности слова и изображения, вполне обычной для писателей его времени. И даже то относительное небольшое количество рисунков, которые мы находим на полях его рукописей, свидетельствует об отсутствии всякого желания перевести вербальный текст в образ, проиллюстрировать его, найти ему графическое соответствие.

В целом же у Гоголя можно выделить два типа графики. Первая разновидность, доминирующая, которую условно можно было бы назвать "школьной", или "ученической" графикой, представляет собой калькирование или копирование уже существующего оригинала, свидетельствующее о почти что одержимости Гоголя отдельными предметами, чьи изображения появляются у него в различных вариациях. Этот тип графики встречается, как правило, в записных книжках и, прежде всего, в юношеской записной книге Гоголя, известной как "Книга всякой всячины", где мы, среди прочего, находим:

1) Планы и рельефы деталей колонн. Тушь на вощеной бумаге. С надписями на французском языке:"Redestal, Base Chapiteau et Entаblement Corinthien de S. Barozzi de Vignol. Plafond du Modillon. "Entrecolonnet simple" (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 11 об.) ;

2) Фасад дома с колоннами, в классическом стиле. Рисунок карандашом (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 13) ;

3) Чертежи планов и рельефов деталей колонн дорического стиля. Надписи на французском языке: "L`Ordre Dorique Mutulaire. Entablement Chapiteau (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 16-16об.).

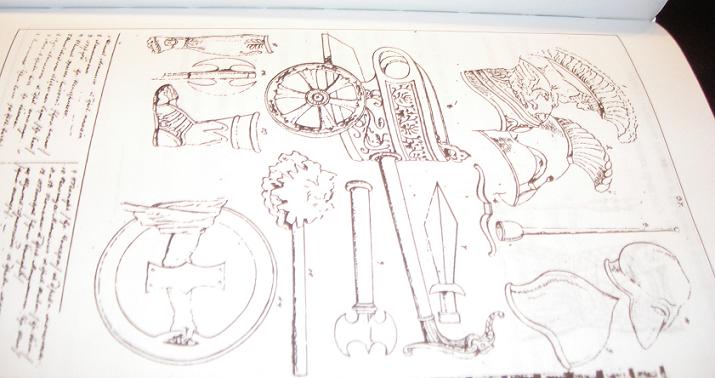

4) Предметы древнегреческого военного быта. Тушь. (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 32-32 об.) С надписями чернилами и карандашом

1. Шлем Ахиллеса с древ памят

2. Агамемнона -"----

3. Труба вр Историческ

4. Шлем Греческ Солдат (врем Басн)

5. Шлем Амфиона с Боргезского барел (вр Басн)

6. Лук Аполлона с древн статуи

7. Меч с древн вазы вр басносл

8. Колесница (врем Басн) с древн вазы

и т.д. (10. Рис. 1)

Рис. 1

5) Фигура мужская погрудная и женская в рост (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 79).

6) Разные виды решеток - изгородей, наклеенных на лист (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 89).

7) Два моста (на втором рисунке над мостом согнулось дерево). Рисунки, тушь (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 139).

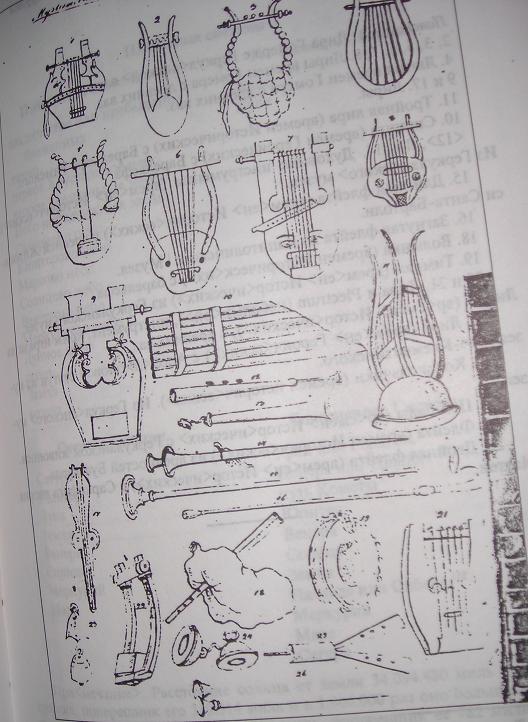

8) Музыкальные орудия древних греков. Всего 26 рисунков тушью (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 146-147). (Рис.2).

Рис.2

9) Четыре рисунка тушью: три женских фигуры и одна мужская в костюмах XVII века. Сверху надпись: Об одеждах и обычаях Русских XVII века. Из Мейера. (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 169).

10) Планетарные системы. Схема. Тушь (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 194). [11]

11) Разнообразные формы садовых скамеек. 12 рисунков. Тушь (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 236).

12) Фасады домов. Рисунки тушью. Чернила (РГБ. Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 270-272).

Очевидна пропедевитическая и мнемотическая заданность подобных изображений, которые, в сущности, мало чем функционально отличаются от гоголевских коллажей, "вырезок, наклеенных на листы книги", которые мы также в изобилии находим в Книге всякой всячины (изображения капителей - дорических, ионических, тосканских - и других частей колонн древнегреческих стилей; орнаменты пяти вырезок гравюр; карта Московии и т.д.), но также и от инвентарей, реестров, списков, к которым Гоголь тоже испытывает явное пристрастие, как, например, "Аптекарский вес" и "Следующими знаками изображают вес Аптекарский" [12].

Важность подобных рисунков, казалось бы, лишенных собственно художественного интереса (впрочем, литература XX в. впоследствии откроет, что и списки, инвентари, листы могут также быть предметом литературы - как сколок повседневности, свободный от субъективного взгляда художника [13]), - скорее биографического свойства: чем Гоголь интересовался в тот или иной период жизни. Вряд ли здесь можно говорить о важности данного типа графики для реконструкции генезиса того или иного произведения. И все же данные рисунки-копии обладают одним интересным свойством - они, безусловно, свидетельствуют об интересе Гоголя не просто к тем или иным предметам или объектам, но в первую очередь к достоинству вариации, разнообразию приемов, которые возможно применять к одному и тому же материалу. И не напоминает ли нам это излюбленный литературный прием Гоголя, - фигуру мысли, которую мы встречаем в целом ряде его произведений: всестороннее рассматривание одной вещи, одного мотива в применении к возможным обстоятельствам. Иными словами, фигуру дистрибуции, восходящую к эстетике барокко и вместе с тем свидетельствующую о воздействии этой эстетики на Гоголя [14].

Любопытно, что пример на этот раз лексической дистрибуции, вариации одного и того же мотива, мы встречаем в подписи Гоголя к рисунку из Записной книги с заметками и черновыми набросками к "Мертвым душам", "Выбранным местам", материалами для русского словаря и набросками народных сцен (РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 4. Л. 3). Рисунок этот, вообще говоря, достаточно нетипичный для Гоголя, представляет собой сценку в жанровом духе - разговор крестьянки и дьяка, сопровождаемый следующим текстом:

Вспомнить признаюсь открываю

Признаюсь открываюсь у меня

сын родился (Рис. 3).

Рис. 3

Вместе же они, и текст (subscriptio), и рисунок, создают конструкцию, в которой соблазнительно было бы увидеть отголоски жанра барочной эмблемы [15] - а вместе с тем и предвестие тех картин-коллажей, которые в изобилии создавали русские дадаисты и футуристы в начале ХХ в., и отголосок которых мы находим в картинах, например, Ильи Кабакова. Как, впрочем, и в следующем гоголевском тексте из Записной книжки, содержащей выписки из Библии, псалтиря, каллиграфические упражнения и транспаранты, который, кажется, в большей степени может быть отнесен к графике, чем к собственно литературному письму, - к художественной манере Маяковского или Д. Бурлюка, чем одного из классиков Золотого века русской литературы:

Оборительно

д

обориска браска

ос

обрискаго Вороскаго

Б Б

Вороского

Правилам

возам

В В В Вазно о ООО

Волоколам ооооо

Володимирски

бл пбкн

трасф, ко о о о

Волоколамс фоскоскоскобхобное

о о о о о о о о о

о о о о

ооооонаст

осмот (РГБ. Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 44. Л. 24 об.)

Подобным же образом и семь рисунков, которые когда-то В А. Гиляровский привез из Малороссии на "гоголевско-жуковскую выставку", представляющие собой перерисовку Гоголем на прозрачную кальку иллюстраций из книги М. Дидрона (Michel Dideron) "Христианская иконография. История бога" ("Iconоgraphie chrétienne. Histoire de dieu"), изданную в Париже в 1843 г. (знакомство с книгой Дидрона и техника калькирования пришли к Гоголю от А.И. Иванова ([16]), свидетельствуют даже не столько (не только) об интересе Гоголя к различным сюжетам Священной истории, сколько к различным способам их графического изображения. (Если же говорить более конкретно, то Гоголя интересовали в первую очередь способы изображения нимба, ореола и славы в римской и византийской традиции). При этом характерно, что в самой книге Дидрона было помещено более сотни рисунков с миниатюр рукописей Королевской (ныне - Национальной) библиотеки Парижа. Гоголь же для собственного копирования выбирает лишь следующих семь, причем только один из них соответствует собственно византийской традиции [17]:

1. Предтеча крылатый (с фрески)

2. Сотворение мира (с миниатюры 13 в.)

3. Христос во славе (с фрески 11 в.)

4. Вознесение Христове (с миниатюры 14 в.)

5. Голова Христа (с миниатюры 9 в.)

6. Голова Христа (с миниатюры 16 в.)

7. Венчание богоматери (с французской скульптыры 16 в.)

К двум из них, первому и претьему, Гоголь переносит также и надписи из книги Дидрона: "Saint J. Baptise" (1 рис.) , "Nimbe divin a croisillons surhausses. Fresque du XI siecle dans l`Eglise de Montoire pres de Vendome" (3 рис.). И вновь, теперь уже у зрелого Гоголя и на совершенно ином материале, мы имеем все то же всестороннее рассматривание одной вещи, одного мотива в применении к возможным обстоятельствам, которое было характерно и для "Книги всякой всячины".

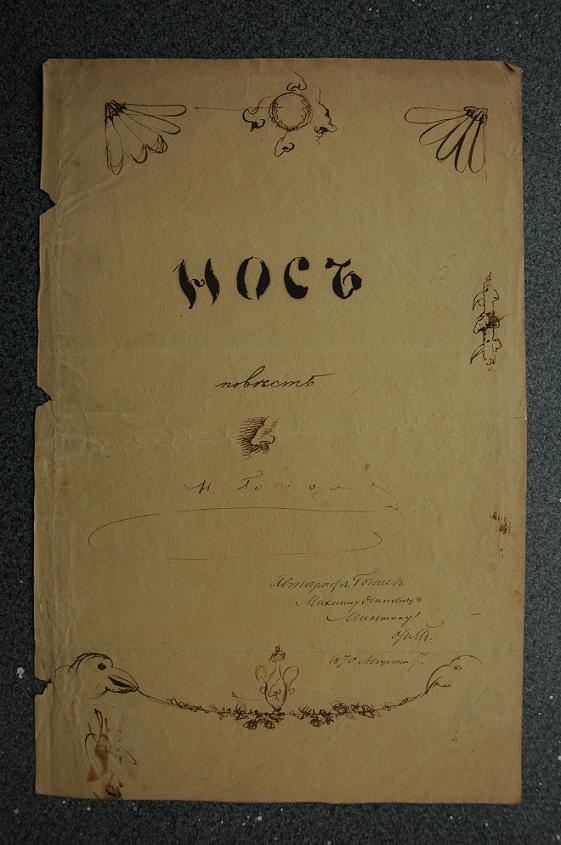

Впрочем, подобная вариативность характерна не только для копий, но и для оригинальных гоголевских рисунков. Яркий тому пример - нарисованная Гоголем обложка к "Носу", где с человеческими носами, один из которых изображен по центру, а другие просматриваются в завитках виньеток, коррелируют два птичьи клюва, держащие цветочную гирлянду в нижней части листа (ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 1) (Рис. 4).

Рис. 4

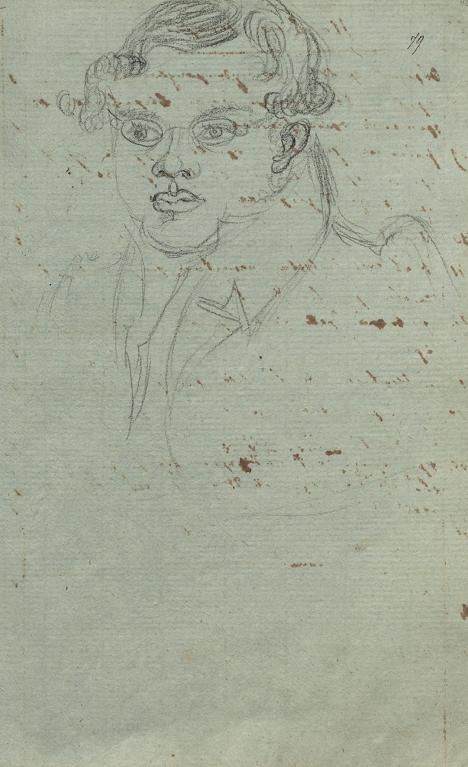

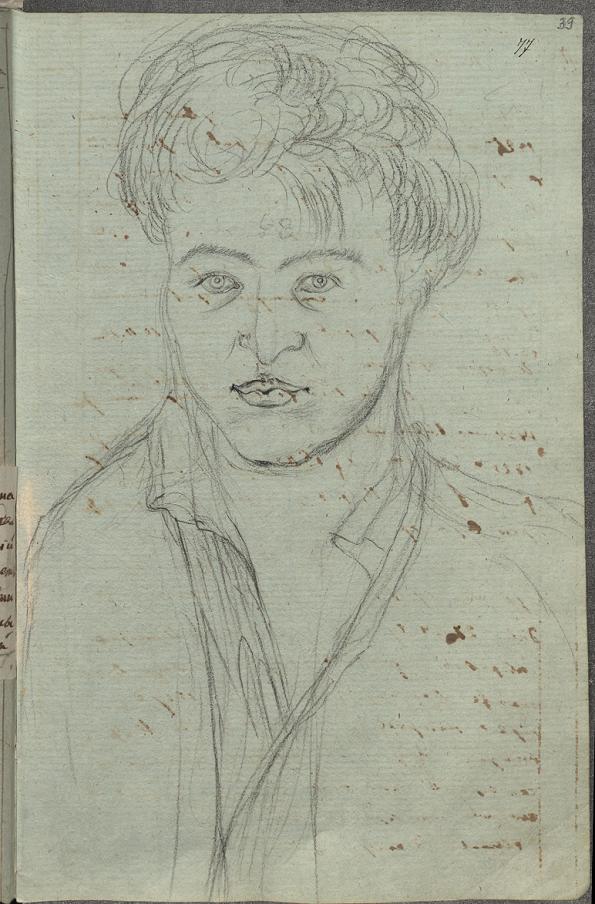

Аналогичным образом дело обстоит и с тем, что условно можно было бы назвать гоголевскими портретами, но что портретами в строгом смысле слова как раз и не является. Так, в Записной книге, куда Гоголь записывал произведения для "Арабесок" (РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 1), на листах 36, 38, 39, 40, 72 он рисует карандашом и чернилами несколько погрудных портретов, скорее всего одного и того же воображаемых(?) лиц, хотя и имеющих некоторое внешнее сходство между собой, но, разумеется, не идентичных: мужчина в верхней одежде с шейным платком(?), в фас и полупрофиль (лл. 38 и 40. Рис. 5, 6),

<

Рис. 5

Рис. 6

мужчина в военном мундире, единственный, кто физиогномически явно отличается от остальных (л. 72. Рис. 7),

Рис. 7

мужчина в расстегнутой рубахе (л. 39. Рис. 8).

Рис. 8

Причем, отметим особо, что хотя рисунки следуют за тектом "Невского проспекта", с текстом повести они, даже формально, не смешиваются, занимая каждый раз отдельный лист. Исключение представляет мужской погрудный портрет в военном мундире, располагающийся над текстом разрозненных набросков к пьесе "Владимир 3-ей степени" и "Женихи".

Вообще, что касается манеры Гоголя изображать людей, надо заметить, что редко мы найдем у него портреты, очевидно отсылающие к прототипу. Редкое, на крайне интересное исключение составляют два портрета Пушкина (РНБ. Ф. 199. К. 1. Ед. хр. 4. Л. 76), на одном из которых кудри Пушкина причудливым образом складываются в автопортрет самого Гоголя.

Еще менее можно было бы говорить о потребности Гоголя графически изобразить в рукописи абрис своих литературных героев, примеров чему мы практически не имеем. Очевидно, что его интересует не характер, не индивидуальность, но скорее тип или даже идея рода человеческого, воплощенная в фигуре человеческой.

В этом смысле обращает на себя внимание гендерная специфика изображения Гоголем человеческих лиц или фигур. Если мы можем говорить об относительной нейтральности в изображении мужчин, то, напротив, графическое изображение женщин почти всегда носит у Гоголя черты даже не столько карикатурности, сколько деформации. В изображении женщины Гоголь подчеркивает какую-либо часть тела (будь то грудь, или нога), или же женского туалета. И эта часть - по принципу метонимии - берет на себя функцию целого: прием, как известно, весьма характерный для литературного письма Гоголя, который он тем самым иллюстрирует графически (именно в этом смысле и можно говорить о том, что Гоголь пытался запечатлеть не ту или иную фигуру, но саму "идею" человека, и тем самым - принцип письма).

Так, на л. 119 уже упомянутой выше "Записной книги", в которую Гоголь заносил материалы для "Арабесок" (Рис. 9), - последнем заполненном листе тетради, на котором каллиграфически выписано слово "КОНЕЦ", справа можно увидеть повернутую в профиль весьма схематично выписанную женскую фигуру, у которой непропорционально увеличена нога.

Рис. 9

Нарисованная слева женская фигура и вообще представлена метонимически в виде одной ноги. В изображении женщины, нарисованной по центру, доминирует шляпка. Сходным же образом на л. 16 (также последнем) черновой редакции "Страшной мести" (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 1263об.) центральное положение занимает обнаженная женщина с непомерно большими грудями, вариацией которых оказываются столь же большие букли ее прически, с явно профилирующей ногой (так же, как и в "Записной книге" для "Арабесок", "развернутой боком" к зрителю). Чуть ниже - изображение головы бородатой женщины (впрочем, не исключено, что это может быть и мужчина, но тогда уж слишком похожий на женщину (Рис. 10 [18]).

Рис. 10

Еще более очевидный случай - рисунок Гоголя, сохранившийся в так называемой Погодинской тетради (ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 53). В нижней части листа, заполненного изображением различных архитектурных сооружений, мы видим еще один портрет бородатой женщины в тюрбане, у которой кроме лица - одна лишь шляпка, вместо торса - юбка-кринолин и непропорциональные всему остальному телу ноги (Рис. 11).

Рис. 11

Но разве не о той же диспропорции, не о тех же полуженщинах-полумужчинах, женщинах-гермафродитах (что давно было отмечено уже в критике [19]) говорит Гоголь в своих литературных текстах? Разве не тот же метонимический принцип использовал он в "Мертвых душах": "Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: "Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!"" (V, 163). Ср также и в "Невском проспекте": "Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина" [III, 13). Последнее гоголевское метонимическое сравнение в свою очередь породило лубок, появившийся в 1853 г. под названием "Кринолин или средство заменить им при случае воздушный шар" с пояснением: "Два гуляющих в парке нарядных "оцилиндренных" купца дивятся на зрелище: ветер, надув кринолин, поднял на воздух модницу, за ногу которой ухватился франт" [20].

Наряду с человеческими фигурами, другой доминирующей темой оригинальных (впрочем, как мы уже видели, и не только оригинальных) рисунков Гоголя являются архитектурные сооружения: изображения фасадов домов, готических, барочных храмов, православных церквей. Качество изображений здесь может быть самым разным - от мазни и пробы пера - до тщательно проработанных рисунков. Ко второму случаю относится рисунки барочного(?) трехкупольного храма (ОР ИРЛИ. Фонд 652. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. Рис. 12, а также в Записной книге 1842-1850 гг.: РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 5. Л. 12. Рис. 13).

Рис. 12

Рис. 13

Кажется, именно об этом рисунке писал И.Грабарь в статье "Барокко Украины. Деревянное церковное зодчество на Украине", говоря что "архитектура изображаемого здесь храма - деревянного, "с тремя конусообразными куполами" - башнями" имела принципиально важное значение для многих произведений Гоголя. "Это традиционный южнорусский тип трехчастной старинной церкви, чрезвычайно распространеннеый на Украине. Подобный же храм угадывается в "Ночи перед Рождеством", о нем он упоминает в описании светлицы Тараса Бульбы; рисунок архитектурной композиции из трех конусообразный контуров, венчаемых куполами (напоминающий архитектуру украинских деревянных храмов), встречается в записной книжке Гоголя 1845-1846 г. [21]. Cр. также эскиз готического портала, здания с башней и стены на обороте листа с текстом наброска к "Запискам сумасшедшего" и "Дождь был продолжительный" (РГБ. Ф. 74. К. 1. Ед. хр. 11. Л. 1. Рис. 14);

Рис. 14

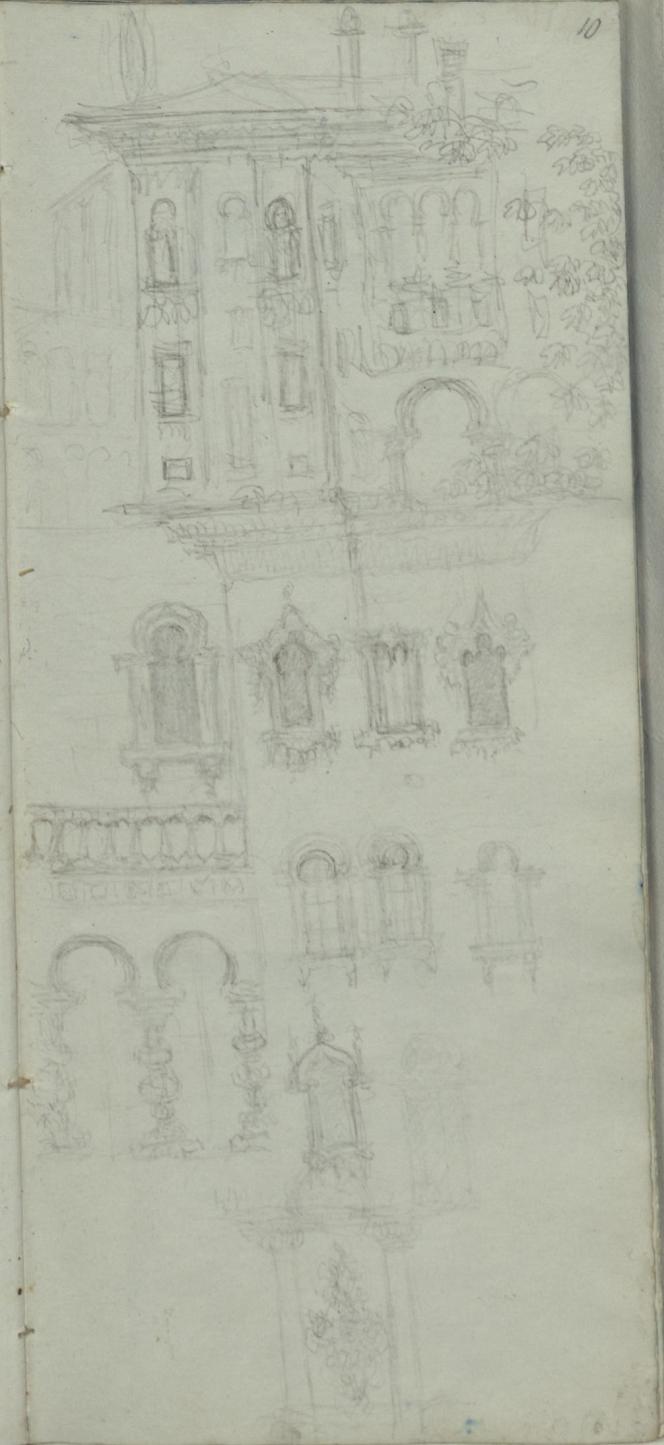

здание ренессансной архитектуры на л. 10 Записной книжки с заметками о литературных делах по поводу печатания "Мертвых душ" (РГБ. Ф. 74. К. 1. Ед. хр. 11. Рис. 15).

Рис. 15

И, с другой стороны, как уже говорилось, мы имеем весьма схематичные, если не сказать небрежные архитектурные зарисовки - карандашные наброски и детали дома на л. 1 Записной книги с заметками по истории древнего мира и западной Европы" (РГБ. Ф. 74. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 1. Рис. 16).

Рис. 16

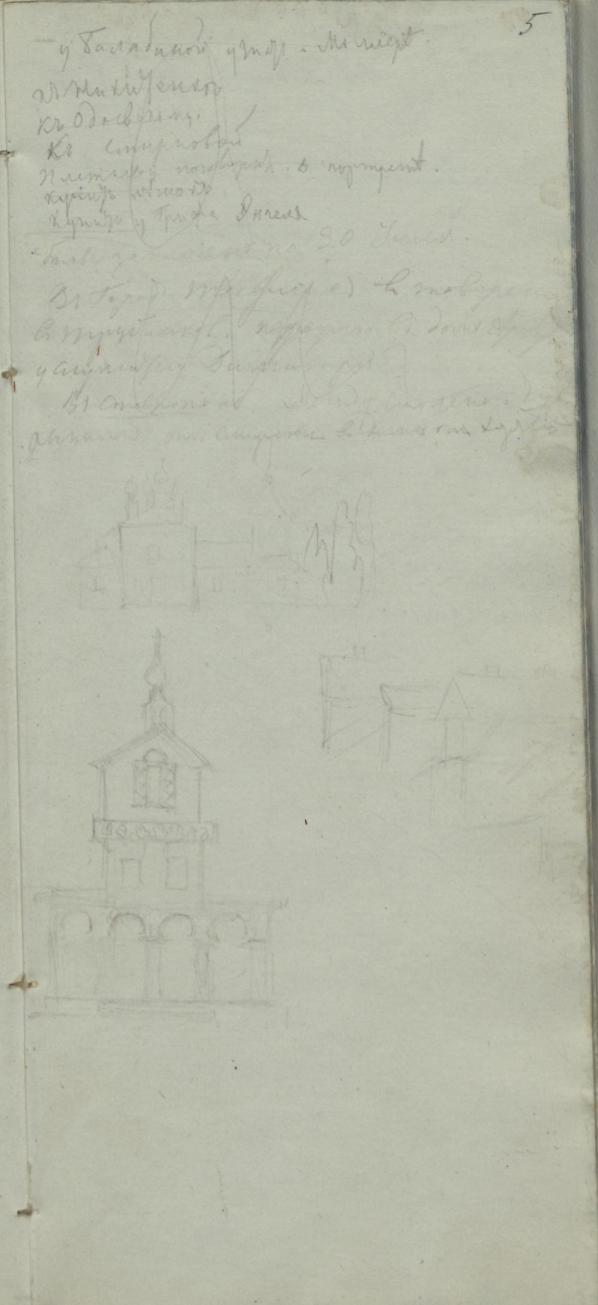

Или же рисунок церкви, здания, башни со шпилем, где купола практически парят над итальянским портиком на л. 5 Записной книжки 1842-50 гг. (РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 5. Л. 5. Рис. 17).

Рис. 17

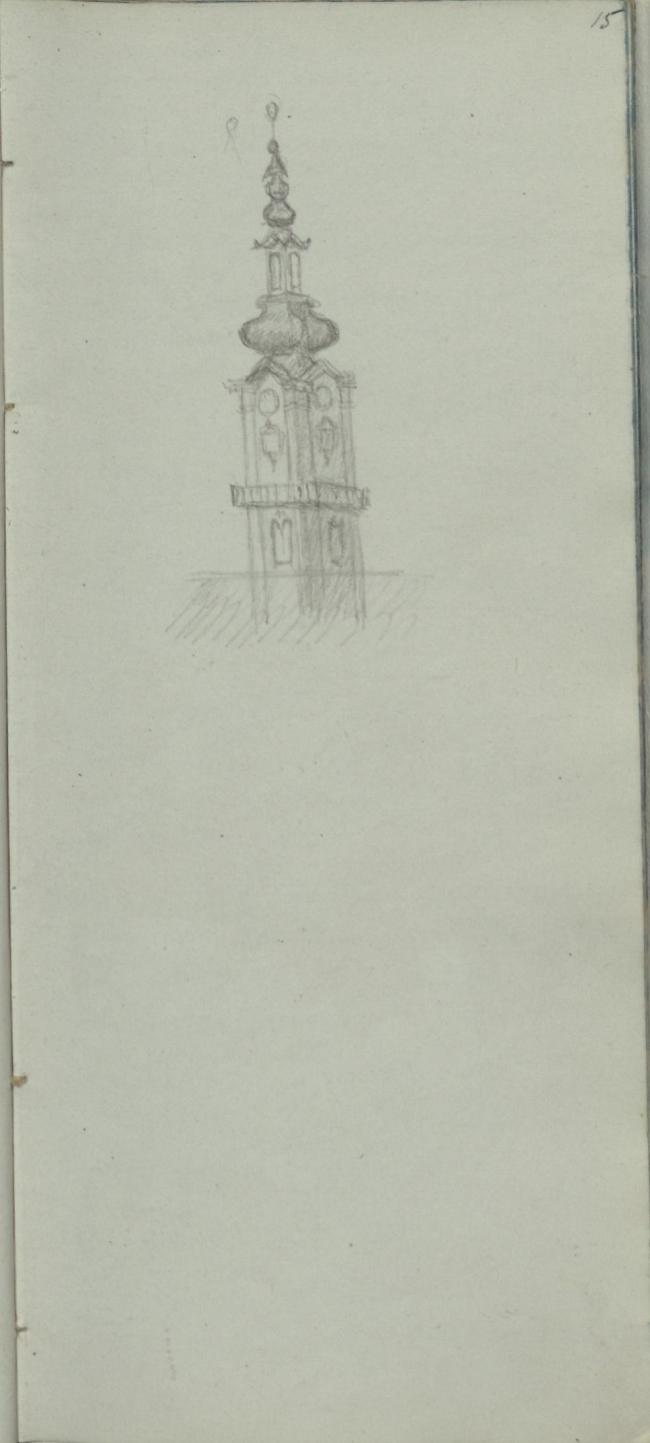

Или же обрезанную башню скорее всего лютеранской кирхи в той же Записной книжке 1842-50 гг. (Там же. Л. 15. Рис. 18).

Рис. 18

Все эти, а также и многие другие здесь не упомянутые архитектурные зарисовки Гоголя плохо поддаются атрибуции. А между тем, биографам Гоголя хорошо известен эпизод его совместных с В.А. Жуковским прогулок по Риму в январе 1839 г. и зарисовок видов вечного города, о чем сам Гоголь сообщал своему другу А.С. Данилевскому (письмо от 5 февраля 1839 г.): "До сих пор я больше держал в руке кисть, чем перо. Мы с Жуковским рисовали на лету лучшие виды Рима. Он в одну минуту рисует их по десяткам и чрезвычайно верно и хорошо" [XI, 197]. Рисунки Жуковского сохранились. Гоголевский альбом с видами Рима, будто бы подаренной им художнику И.С.Шаповаленко, не сохранился [22]. По внешнему виду длинная по формату Записная книжка 1842-1850 гг. (РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 5) относится к тому же типу записных книжек, которыми пользовался в Риме Жуковский. Правда, записи в ней сделанные, относятся к более позднему времени, равно как и в Записной книжке, содержащей записи и заметки, связанные с работой над второй частью "Мертвых душ", которую Жуковский сам подарил Гоголю (РГБ. Ф. 74. К. 6. Е. хр. 7).

В любом случае, возникает вопрос, можно ли рассматривать хотя бы некоторые из архитектурных зарисовок, содержащихся в гоголевских Записных книжках, как те, что Гоголь делал вместе с Жуковским? Тем более, что нередко они несут следы итальянской архитектуры. Не будучи в состоянии однозначно ответить на данный вопрос, отметим другое: точно так же, как большинство рисунков Гоголя, даже находясь внутри тех или иных литературных текстов или Записных книжек, никак не соотносятся с ними, располагаются на отдельных листах и даже не могут быть названы в узком смысле слова маргиналиями, так же и архитектурные зарисовки существуют у Гоголя как бы сами по себе, комментируя не столько увиденное им, сколько его внутреннее зрение.

В этом смысле чрезвычайно показателен еще один архитектурный рисунок Гоголя, практически набросок, который мы находим в Погодинской тетрали (ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 50) (Рис. 19).

Рис. 19

В верхней части листа - первая строка статьи "История средних веков". Далее - рисунок готического храма, довольно четко прорисованного. Но если взглянуть повнимательнее, то тo, что вначале представляется как проба пера в нижней части страницы, оказывается не чем иным, как куполом православной церкви, служащим своеобразным основанием готическому храму. А здесь уже перед нами открывается широкое поле для домыслов. Можно ли увидеть здесь средневековый католический мир, пытающийся подчинить себе православную церковь? Или же тот принцип соборности, ложащийся незримо в основу готического (католического) храма, как это было, например, у позднего Чаадаева? И было ли это графическое соположение готического и православного храма (ведь идею подобного стилевого синтеза мы находим в частности в статье "Об архитектуре нынешнего времени") у Гоголя сознательным? Все эти вопросы остаются открытыми.

В заключении я упомяну еще о двух примечательных рисунках Гоголя, пожалуй, в отличие о тех, о котрых уже шла речь, не подпадающих ни под какую систематизацию. Первый - это изображение "кукиша" (руки, сложенной в кулак) под тремя записями библиографического характера ("Бюффон, В. Скотт") в записной книжке № 14 (1834-1838) с заметками по истории древненого мира, западной Европы и с библиографическими записями (РГБ. Ф. 74. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 5). Рисунок этот, как и тот, о котором мы только что говорили, также представляет широкое поле для разного рода интерпретаций. Что означает дуля, которая сюжетно не раз обыгрывалась Гоголем, особенно в его ранних произведениях (ср.: ""Быть же теперь ссоре", - подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю" [I, 106]), так что стала даже впоследствии одним из объектов полемики П. Кулиша и М. Максимовича по поводу исторической достоверности "Вечеров" [23]. Теперь же эта дуля возникает из Записной книги, из ее сгиба, словно прокрадываясь в текст его литературного письма (Рис. 20).

Рис. 20

Поразительно корреспондирует с ним еще один рисунок, сделанный Гоголем незадолго до смерти на отдельном листе бумаги (РГБ. Ф. 74. К. 6. Е. хр. 10). На нем - последние записанные слова:

Как поступить чтобы

признательно, благодарно и

вечно помнить в сердце моем

полученный урок? И страшная История Всех событий Евангелие.

А под текстом - рисунок: открытая книга, из которой выглядывает чей-то профиль, который весьма соблазнительно было бы принять за еще один автопортрет Гоголя (впрочем, вовсе не настаивая на подобном толковании). Но в любом случае, что это? метафора рождения писателя из книги? или же поглощения писателя его собственным письмом?

И, в заключении, еще несколько соображений. Начиная с Андрея Белого, а в особенности, в последнее время, очень много говорится о барочном видении Гоголя, о барочном стиле его литературного письма. Изучение графики Гоголя, как нам представляется, способно пролить дополнительный свет на этот вопрос. Даже если Гоголь и пытался в своей прозе - как писал о том С. Франк, преодолеть силу визуального воздействия - через возвращение к слову как обладающему большей суггестивностью [24], то в графике, в конечном счете, он тоже нашел способ выражения этой суггестивности. Таким способом стала для него эмблема, или криптограмма - именно в барочном понимании этого жанра.

И в самом деле, многие упомянутые здесь рисунки Гоголя, начиная с уже упомянутой выше квазииллюстрации к "Страшной мести" (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 1263 об.; см.: Рис. 10) представляют собой эмблему (или криптограмму), которую следовало бы расшифровывать именно по законам этого жанра. Подобного рода попытка недавно была предпринята Ритой Джулиани в отношении сделанного Гоголем наброска для обложки "Мертвых душ" [25], не уступающего - добавим от себя - по своей эмблематической насыщнности знаменитой гравюре с титульного листа "Симплициссимуса" Гриммельсгаузена. То же можно сказать и об упоминавшейся выше нарисованной Гоголем обложке "Носа" (Рис. 4), подаренной им Щепкину, и которая еще ждет своей экзегезы.

Примечания:

© E. Dmitrieva

|