| From Editor |

| Archive |

| TSQ No 70 |

| Authors |

| Editorial Board |

| Consultants |

| Associated Projects |

| Submission Guidelines |

| Links |

|

|

| Zahar Davydov |

TSQ on FACEBOOK |

| From Editor |

| Archive |

| TSQ No 70 |

| Authors |

| Editorial Board |

| Consultants |

| Associated Projects |

| Submission Guidelines |

| Links |

|

|

| Zahar Davydov |

TSQ on FACEBOOK |

|

University of Toronto · Academic Electronic Journal in Slavic Studies |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Реальные сроки в дальнейшем несколько сдвинулись, но в целом был реализован именно этот план. С этим, составленным в Париже планом, видимо, уже на следующий день Рапп с Гумилевым выехали в Ля Куртин. Надо сказать, что разброд в войсках царил не только во Франции, но и на Русском фронте. Как раз 4 сентября в Париже была получена телеграмма из Ставки о положении на фронтах летом 1917 года [344]: «Телеграмма от 22.8/4.9 1917 г. «<…> В июне было наступление в России на юго-западном фронте (Броды — Станиславов), с 16 июня. 11 и 7 Армии атаковали в направлении <…> на Львов. 16 июля — прорыв противником юго-западного фронта. <…> Наступление, начатое в середине июня (Галиция и Буковина), к 1-м числам июля замерло, главным образом по причинам морального порядка. 6 июля Австро-Германия начала свое наступление в Галиции (на Тарнополь) и прорвала фронт 11 Армии. «Наши войска, обнаружив полную небоеспособность, массами уходили с позиций». К 18 июля они очистили Галицию от наших войск. С 15 июля — удар по 8 армии, отходившей между Днестром и Прутом. К 21 июля 8-я Армия очистила Буковину, оставив Черновцы, а 1-я Армия уже располагалась на территории Румынии. 19 августа немцы начали операцию в Рижском районе. 21 июля мы оставили Ригу, утром взорвали верфи Усть-Двинска. Быстрый успех противника, несмотря на то, что план его давно был известен и меры по сосредоточению были приняты, следует объяснить исключительно потерей нашей армией боеспособности и стойкости по известным вам причинам». Причины всем были известны, а бороться с ними было одинаково сложно как в России, так и во Франции. Именно здесь, в Ля Куртин, в сентябре 1917-го года состоялась генеральная репетиция того, что охватило всю Россию через год — Гражданской войны. Напомню также, что события в Ля Куртин происходили совершенно синхронно с так называемым «Корниловским мятежом», направленным на недопущение прихода к власти большевиков [345]. Еще в Париже Гумилевым была принята телефонограмма от генерала Война-Панченко (в архиве сохранился его автограф записи этой телефонограммы) [346]: «Телефонограмма Генералу Занкевичу. В 6 ч. 20 м. передал Кочубей, принял Гумилев. Генерал Дюпор сообщил мне, что сегодня утром им сделано распоряжение о том, что перевозка 4-х батальонов и 2-х пулеметных рот из Курно в Мас д’Артит началась не позже сегодняшнего вечера, и он просит Вам доложить, что по его расчету все эшелоны будут выгружены в четверг днем (это — 6 сентября по н. ст.). Из Петрограда нет ничего. Курьер выехал сегодня с очередными бумагами. Генерал Война-Панченко». Речь в телефонограмме шла о переброске из лагеря Курно части войск «лояльной» 3-й бригады, в помощь артиллерийской бригаде командующего всей операцией генерала Беляева. О назначении двух пулеметных рот сказано в приказе по войскам №61 от 24.8/6.9 1917 года [347]: «<…> Назначаются 2 пулеметные роты для приведения в покорность солдат лагеря Ля Куртин. Роты будут переведены в Обюссон, в распоряжение генерал-майора Беляева». В тот же день, 6 сентября, по войскам был объявлен ультимативный приказ, определивший дальнейшее развитие событий [348]: «Приказ по русским войскам во Франции №62 от 24 августа/6 сентября 1917 г. Париж. Приказываю солдатам лагеря Ля Куртин сдать Французским властям оружие и, изъявив полную покорность, безусловно подчиниться моим распоряжениям. Все солдаты Ля Куртин, не подчинившиеся указанным выше требованиям к 10 ч. утра сего 28.8/10.9, согласно приказу Временного Правительства, считаются изменниками Родины и Революции — лишаются: а) права участия в выборах в Учредительное Собрание; б) семейные лишаются пайка; в) всех улучшений и преимуществ, которые будут дарованы Учредительным Собранием. Находящиеся в Ля Куртин войсковые чины, привлеченные следственной комиссией в качестве обвиняемых, которые добровольно подчинятся указанным выше требованиям, будут судиться Отрядным судом. Все же, принужденные к повиновению силой оружия, а также все, оказавшие какое-либо активное сопротивление исполнению выше перечисленного распоряжения, будут преданы Военно-Революционному суду. С 28 августа (10 сентября) я прекращаю отпуск продовольствия солдатам Ля Куртин. В случае дальнейшего неповиновения солдат Ля Куртин, с 10 ч. утра 29 августа/11 сентября я начну действовать против них оружием. Подлинник подписали: Представитель Временного Правительства Генерал-майор Занкевич и Комиссар Временного Правительства и Совета Солдатских и рабочих депутатов Евг. Рапп». На следующий день, уже из Ля Куртин, Рапп отправил в Париж телеграмму [349]: «Телеграмма Раппа Занкевичу из Ля Куртин (La Courtine) от 25.8/7.9 1917. Ход операции на один день запаздывает вследствие запаздывания приезда делегации из Курно». 8-го сентября в лагерь прибыла депутация артиллерийской бригады, о чем свидетельствует еще один автограф Гумилева [350]: «8 сентября н. ст. Депутации 2-й Особой Артиллерийской бригады. Сим уполномочиваю депутацию 2-й Особой Артиллерийской Бригады в составе 6-ти офицеров и 30 солдат вести переговоры с солдатами лагеря Ля Куртин в пределах выработанных условий и сроков с целью склонить названных солдат к повиновению Временному правительству и к исполнению всех распоряжений представителя Временного правительства Генерал-майора Занкевича и моих. Подпись: Комиссар Евг. Рапп. С подлинным верно: Прапорщик Гумилев». Одновременно, обращаясь к председателю депутации, в написанной Гумилевым записке Рапп уточняет [351]: «Доверительно. Подпоручику Гагарину, председателю депутации 2-й Особой артиллерийской бригады. План работ депутации. Отправка депутатов в лагерь Ля Куртин. Депутация поддерживает все время связь с Комиссаром и высшим командным составом, от которых в случае непредвиденных обстоятельств получает указания и разъяснения. Депутация делает полный доклад о результатах своей работы. В исключительных случаях действие переговоров депутации может быть продолжено до вечера 11 сентября. Комиссар Е. Рапп. С подлинным верно: Прапорщик Гумилев». Переговоры ни к чему не привели, а 9 сентября в расположение лагеря Ля Куртин прибыл из Парижа генерал Занкевич для того, чтобы лично принять участие в восстановлении порядка в лагере. Этим числом датированы записанные Гумилевым две его телефонограммы [352]: «Телефонограмма Генерала Занкевича генералу Комби. Генерал Б<еляев> послал план действий №1. Резолюция генерала Занкевича. С планов расположения войск согласен, но полагаю, что для сдачи оружия лучше не стягивать всех солдат в одну группу. Лучше собрать их в четыре группы по полкам, подготовив немедленное окружение наших и французских войск, имея в виду, что по сдаче оружия последуют аресты. 298. Генерал Занкевич». «Телефонограмма №2 Генерал Занкевич генералу Комби. Утром я приезжал в район лагеря Ля Куртин. Ведение операции для усмирения лагеря Ля Куртин. Прошу Вас не отказать в отдаче по соглашению с генералом Беляевым необходимых предварительных распоряжений для осуществления принятого нами плана действий в намеченное время. 1913 Занкевич». Лагерь Ля Куртин расположен на окраине городка Ля Куртин. Весь прибывавший офицерский состав размещался в городской гостинице «Терминюс», там же жили и офицеры 1-й бригады. Здание гостиницы было сожжено во время войны в 1944-м году.

Лагерь и городок Ля Куртин. Вверху - гостиница "Терминюс", где останавливались офицеры.

В этот же день, 9 сентября, Занкевичем была получена телеграмма из Петрограда, которая могла бы существенно изменить ситуацию [353]: «Телеграмма Генералу Занкевичу от Генерала Потапова. Военный министр приказал вывезти войска из Франции в Россию. Благоволите войти в сношение с Французским Правительством относительно тоннажа для их перевозки. О последующем благоволите телеграфировать. За Нач. Гл. Штаба Потапов. 36877». Как следует из приведенного ниже рапорта Гумилева, приказ этот был доведен до непокорных солдат лагеря Ля Куртин. Одновременно Занкевичем был объявлен следующий приказ [354]: «Приказ №64. Получен приказ Временного Правительства о возвращении войск в Россию. Исполнение его потребует много времени». Как видно из полученной телеграммы, Временное Правительство отказалось от планов дальнейшего использования размещенных во Франции войск, и тем самым оно удовлетворяло главное требование бунтующих солдат — возвращение на Родину. Однако даже этот, казалось столь весомый аргумент, — не произвел на них никакого впечатления. Разложение зашло слишком далеко, болезнь уже не поддавалась «консервативному лечению», требовалось — «хирургическое вмешательство». Да и как выяснилось позже, реализовать этот приказ в условиях войны не было никакой возможности. На текущий ход событий в Ля Куртин приказ из Петрограда, увы, никак не повлиял, не подействовал на восставших отрезвляюще. В последующие дни наступило некоторое затишье, срок ультиматума был продлен до утра 16 сентября. Эта отсрочка была по-разному воспринята противостоящими сторонами. В мятежном лагере решили, «что у начальства нового нет власти той, какая раньше у царя была. Оно способно лишь грозить, да уговаривать без толку» [355]. В войсках же усиленно готовились к операции по усмирению. В последней попытке договориться с мятежным лагерем участвовал Гумилев. Выше я цитировал книгу Д.У. Лисовенко «Их хотели лишить Родины», но оговорился, что пользоваться ею как документом бессмысленно. Но это касается различных идеологических оценок, надуманных цифр жертв и прочего. Хронология и последовательность событий дана им достаточно точно. Вот как он описывает предшествовавший началу обстрела день, 15 сентября [356]: «В 16 часов состоялась встреча членов Куртинского Совета с военным комиссаром. Рапп на этот раз не решился приехать в лагерь. Он прислал офицера с извещением о том, что он, представитель Временного правительства, ожидает руководителей 1-й бригады на границе лагеря и местечка ля-Куртин. Председатель Совета Глоба и члены Совета Смирнов, Ткаченко и автор этих строк в сопровождении офицера отправились на место встречи, указанное Раппом, где он их и ожидал. — Господин комиссар, — обратился к Раппу Глоба, — члены Куртинского Совета по вашему приглашению прибыли. Будем очень рады, если услышим от вас новое предложение, приемлемое и для вас и для нас». Далее следует многословный рассказ Лисовенко о речи Раппа и о вручении последнего ультиматума представителей Временного правительства. Это же подтверждает и Малиновский [357]: «Встречался с отрядным комитетом и комиссар Рапп. Он передал очередной ультиматум Временного правительства. В нем — прежние требования, ни малейшего намека на какие бы то ни было уступки... Теперь ультиматум устанавливал точный срок, по истечении которого, если лагерь не сдастся, будет открыт огонь, — 16 сентября...» Об ультиматуме было сказано выше, а нас больше интересуют здесь свидетельства о посещении лагеря накануне штурма офицером «при Раппе». Этим офицером мог быть только Николай Гумилев.

В лагере Ля Куртин. Старые открытки.

В архиве сохранилось не так много разрозненных документов, описывающих дальнейший ход событий, несколько следующих дней, когда восстание было подавлено силой. Информативно интересными выглядят записи, типа дневника боевых действий, со стороны 2-й Особой Артиллерийской бригады генерала Беляева, командовавшего всей военной операцией по подавлению восстания [358]. В них лаконично перечисляются основные события за весь этот трагический период. Они будут приведены ниже, к ним полезно обращаться для проверки других источников. Но начальству в Петрограде требовался подробный отчет, и военный министр А.И. Терещенко, после того, как все завершилось, обратился к Занкевичу, запросив у него, «ввиду предполагаемого опубликования официального сообщения о волнениях в наших войсках во Франции и неполноты сведений по этому вопросу <…> срочно телеграфировать краткий хронологический обзор означенных беспорядков, принятых против мятежников мер и достигнутых результатов» [359]. Такой документ был подготовлен и отправлен в столицу. Он представляет особый интерес: первоначальный вариант его был составлен непосредственным участником всех событий — Николаем Гумилевым. В архиве сохранился написанный его рукой черновик этого документа [360]. Записи Гумилева иногда чередуются с фрагментами, вписанными другой рукой, видимо, Занкевича или Раппа. Подготовленное по этому черновику официальное послание вышло за подписью генерала Занкевича. Сохранился и перепечатанный на машинке, слегка отредактированный и расширенный вариант этого документа, с рукописными вставками, возможно, рукой Гумилева, с некоторыми разночтениями [361]. Хотя документ этот ранее публиковался [362], приведем его здесь полностью, с исправлением всех ошибок и восстановлением ряда существенных пропусков из машинописного экземпляра. В документе дано не только описание событий в Ля Куртин, но и делается попытка анализа тех причин, которые к ним привели. Отдельные несущественные стилистические исправления указываться не будут, ведь это — не художественное произведение, а сухой рабочий документ. Так как он предназначался для отправки в Россию, все даты в оригинале приведены по старому стилю. Для удобства и во избежание путаницы ниже они заменены датами по новому стилю, как во всем остальном тексте. Вот его полный текст: «С получением известий о произошедшей революции в Париже возник ряд русских газет самого крайнего направления [363]. Газеты, а также отдельные лица из эмиграции [364], получив свободный доступ в солдатскую массу, повели в ней большевистскую ленинско-махаевскую пропаганду [365], давая даже зачастую неверную информацию, почерпнутую из отрывочных телеграмм французских газет. При отсутствии официальных известий и указаний все это вызвало брожение среди солдат. Последнее выразилось в желании немедленного возвращения в Россию и огульной враждебности к офицерам [366]. По поручению военного министра Керенского эмигрант Рапп 31 мая выехал к войскам, где обошел отдельные части, вводя в них новые организации в согласии с приказом 213 [367]. Однако брожение не прекращалось. Им руководил 1-й полк, исполнительный комитет которого [368] начал выпускать бюллетени ленинского с оттенком махаевского направления. 1 июля по желанию солдат войска были собраны из различных деревень в лагерь Ля Куртин. Здесь начались митинги, на которых первый полк и его вожаки стремились захватить главную роль. Только что созданный отрядный комитет, составленный из наиболее развитых и сознательных солдат [369], парировал насколько мог разрушительную работу 1-го полка, успокаивая брожение и призывая солдат к нормальной жизни на основе ныне введенных в армию демократических начал. Опасаясь возрастающего влияния отрядного комитета, руководители 1-го полка в ночь с 6 на 7 июля собрали митинг, на котором кроме 1-го полка присутствовал почти весь 2-й и небольшие части 5-го и 6-го полков. На этом митинге отрядный комитет был объявлен низложенным, хотя он был избран всего две недели тому назад. Одновременно с этим приказание начальника дивизии о выходе на занятия не было исполнено солдатами 1-й бригады. Воззвание, выпущенное ими, поясняло, что заниматься не имеет смысла, так как решено больше не воевать. Тем временем враждебные отношения между первой и второй бригадой [370] начали угрожать острым конфликтом. Сами солдаты второй бригады настойчиво просили отделить их от мятежной первой, грозя в противном случае самовольно покинуть лагерь. Поэтому генералом Занкевичем, прибывшим в лагерь вместе с уполномоченным Военного Министра гражданином Раппом, по соглашению с последним отдано приказание [371], чтобы солдаты, безусловно подчиняющиеся Временному правительству, покинули лагерь Ля Куртин, захватив с собою все снаряжение. 8 июля приказание это было исполнено, и в лагере остались солдаты, подчиняющиеся Временному правительству «лишь условно» [372]. Крайне враждебное отношение этих солдат к офицерам, дошедшее до насилий над ними, принудило генерала Занкевича удалить офицеров из Ля Куртин, оставив лишь несколько человек для обеспечения хозяйственной части. После этого по инициативе уполномоченного Военного министра гражданина Раппа к солдатам лагеря Ля Куртин неоднократно выезжали с ним вместе видные политические эмигранты, чтобы повлиять на солдат. Однако все эти попытки остались безуспешными. Назначенный комиссаром гражданин Рапп издал приказ, в котором настаивал на немедленном безусловном подчинении Временному правительству; и 4 августа комиссар Рапп выехал в Ля Куртин в сопровождении проезжавших через Париж делегатов Исполнительного комитета Русанова, Гольденберга, Эрлиха и Смирнова с целью сделать новую попытку повлиять на мятежников. Однако и эти попытки не привели ни к каким результатам, а делегаты С<овета> С<олдатских> Р<абочих> Д<епутатов> были встречены явно враждебно [373]. Столь же безрезультатной была поездка в Ля Куртин временно находившегося во Франции Комиссара Временного Правительства Сватикова. Получив от Временного Правительства разъяснение, что русские войска во Франции не предполагается возвращать в Россию, а также категорическое требование привести к повиновению мятежных солдат, не останавливаясь перед применением вооруженной силы, генерал Занкевич выехал вместе с комиссаром на место, и издав приказ, где объявил об этих распоряжениях Временного Правительства, потребовал от мятежных солдат сложения оружия, и в знак повиновения выйти в походном порядке в местечко Клерово. Однако требование это не было выполнено во всей полноте: вначале вышло всего около 500 человек, среди которых было арестовано 22 солдата, а затем через 24 часа еще около 6000 человек; остальные (около 2000 человек) были преднамеренно оставлены для сохранения оружия, которое сдать они не пожелали. На отдельное тогда же генерала Занкевича приказание сдать оружие по возвращении в лагерь мятежники ответили согласием, однако это приказание исполнено ими не было. Между тем оставление оружия в руках дезорганизованной толпы, среди которой несомненно скрывались провокационные элементы, представлялось явно опасным. Сложение оружия являлось основным условием для приведения этой толпы в порядок. При таких обстоятельствах и ввиду некоторой неустойчивости состояния духа части войск, оставшихся верными Временному Правительству, вследствие чего явилось сомнение в возможности применения их в качестве вооруженной силы для приведения к порядку мятежников, а также принимая во внимание, что употребление для этой цели французских войск являлось крайне нежелательным по причинам политического характера, и даже неосуществимым, решено было прибегнуть к давлению длительного характера: мятежники были переведены на уменьшенное довольствие, денежное довольствие было прекращено, выход из лагеря в соседний городок Куртин был загражден французскими постами и т. д. Меры эти вызвали подавленность духа мятежников в массе, в то же время благодаря этому усилили влияние на нее вожаков, стремящихся спрятаться за массу и растворить в ней свою ответственность. В то же время мятежные солдаты стали позволять себе насилие даже над чинами французских войск: так ими были арестованы и продержаны 6 часов французский офицер с двумя унтер-офицерами, которые по приказанию французского коменданта расклеивали в лагере телеграмму Главнокомандующего. 22 августа генерал Занкевич ездил в лагерь Ля Куртин, чтобы в последний раз попытаться убедить мятежных солдат сложить оружие; однако на его приказ вызвать представителей от рот Комитет лагеря ответил отказом исполнить это приказание. Получив сведения о проезде через Францию 2-й Артиллерийской Особой бригады, находившейся в отличном порядке, генерал Занкевич по соглашению с Комиссаром Раппом решили воспользоваться этой частью для приведения силой оружия мятежных солдат к покорности. Командиру 2-ой Особой артиллерийской бригады генерал-майору Беляеву было поручено сформирование и командование сводным отрядом, составленным из частей вышеупомянутой артиллерийской бригады и 1-ой Особой пехотной дивизии. 9 сентября солдатам лагеря Ля Куртин было объявлено распоряжение Временного Правительства об отозвании наших войск из Франции в Россию, однако и после этого объявления мятежники упорно отказывались сдать оружие [374]. По просьбе артиллеристов из их состава была послана к мятежным солдатам выборная депутация, которая и вернулась через несколько дней, придя к убеждению о бесполезности переговоров. Также отрицательный результат дали уговоры мятежников выборными солдатами 1-й Особой пехотной дивизии. 14-го сентября [375] была прекращена доставка пищевых продуктов в бунтующий лагерь. Однако эта мера могла иметь только моральный характер, так как в распоряжении бунтовщиков имелись значительные запасы продовольствия. Войска заняли назначенные позиции. Боевой состав отряда был 2500 штыков, 32 пулемета, 6 орудий. За линией расположения малочисленных наших войск в полутора километрах стала линия французских войск для тесной блокады лагеря Ля Куртин. В тот же день подполковник Балбашевский передал членам комитета лагеря Ля Куртин и в толпу мятежных солдат ультимативный приказ [376] генерала Занкевича о сложении оружия бунтовщиками, с угрозой открыть артиллерийский огонь в случае не согласия исполнить это приказание к 10 ч. утра 16-го сентября. 16-го сентября был открыт по лагерю редкий артиллерийский огонь, всего 18 снарядов, и мятежники были оповещены, что на следующий день огонь станет интенсивным ввиду того, что в ночь с 16-е на 17-е сентября сдалось только 160 человек. 17-го сентября вновь начался артиллерийский обстрел лагеря, и в 11 1/2 часов утра мятежники выкинули два белых флага и начали выходить из лагеря без оружия. К вечеру вышедших оказалось около 8000 человек. Они были приняты французскими войсками. В этот день артиллерийская стрельба не производилась. Оставшиеся в лагере человек 100-150 вели сильный пулеметный огонь. Вечером в лагерь был отправлен врач с четырьмя фельдшерами для оказания медицинской помощи раненым. 18-го сентября с целью ликвидирования дела был открыт интенсивный огонь по лагерю, и наши солдаты стали продвигаться. Мятежники упорно отвечали стрельбой из пулеметов. К 9 часам 19-го сентября лагерь был занят целиком. Всего зарегистрировано вышедших из лагеря 8515 солдат. Потери наших частей: 1 убитый, 5 раненых. Мятежников: 8 убитых, 44 раненых. Среди французских войск были лишь две случайные жертвы — 1 убитый, 1 раненый. Оба почтальоны, сбившиеся с дороги и попавшие в полосу попадания пуль мятежных солдат. Таким образом Куртинский мятеж был ликвидирован нашими же войсками без какого-либо активного участия французских войск. По обезоруживании среди мятежников было произведено 81 арестований. По выделению арестованных из остальной массы мятежников были сформированы Особые безоружные маршевые роты, из коих 2 составлены из особо беспокойных элементов, выделены и отправлены одна и другая; остальные роты оставлены в лагере Ля Куртин для выяснения виновности и степени их ответственности распоряжением Представителя Временного Правительства и Военного комиссара в сформированную Особую следственную комиссию».

Лагерь Ля Куртин после подавления восстания. В центре - арестованный руководитель восстания унтер-офицер Глоба. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.

Так развивались события в лагере Ля Куртин в изложении Гумилева. Думаю, что никакого искажения фактов в этом документе нет. Безусловно, вынужденный обстрел своих же соотечественников, их гибель — это трагедия, которую при сложившихся обстоятельствах избежать вряд ли было возможно. Репетиция Гражданской войны состоялась. Но при ликвидации Куртинского мятежа еще думали о возможных потерях. Когда писал свое сочинение Лисовенко, он руководствовался устоявшимся советским принципом — чем больше назвать цифру убитых, тем будет «лучше» [377]. И по его заключению в Ля Куртин было убито (!!!) 3000 человек! Маршал Малиновский называет хотя и завышенную (как полагалось) цифру, но не сравненную с Лисовенко — около двухсот человек [378]. О том, что Гумилев приводит совершенно точные цифры потерь, говорит их полное совпадение с данными, почерпнутыми из французских архивов. Зачем французам «обелять» русских? Вот какие сведения, взятые им из французских архивов, приводит в своей книге генерал Данилов — взгляд «со стороны» [379]: «Для характеристики дальнейших событий, ниже приводится подлинное содержание телеграмм французского генерала Combe, командовавшего 12-м Лиможским районом, которыми он уведомлял генеральный штаб о ходе действий русского отряда по усмирению Куртинцев. <…> 16-го сентября: в 10 часов 4 орудийных выстрела, выпущенных по русским мятежникам. <…> В результате четырех выстрелов из 75 мм. орудий по русским оказалось до 20-ти раненых. Стрельба была возобновлена в 14 часов. Очень редкие артиллерийские выстрелы будут производиться вплоть до ночи. <…> 17-го Сентября: Ночь очень деятельная. Пулеметный огонь верными войсками. Два делегата прибыли в штаб русского отряда. Заявляют о большом количестве раненых. Сдалось 200 человек. <…> 19-го Сентября: Русские мятежники окружены. <…> При первом же применении силы, почти вся масса мятежников сдалась без условий, но оставшаяся горсть упорствующих подверглась обстрелу, в результате которого оказалось 8 человек убитых и 44 раненых». Как видим — полное совпадение, еще раз убеждаемся в том, что Гумилев стремился дать подлинные данные и в официальном документе. Для того чтобы окончательно в этом убедиться, ниже приведены выписки из журнала боевых действий 2-й Особой артиллерийской бригады генерала Беляева. Эти документы всегда составляются по «горячим следам», и, как неоднократно приходилось убеждаться ранее, всегда дают наиболее точную, не отредактированную для «высокого начальства» информацию. Приведенные записи охватывают период с 8-го по 19 сентября 1917 года [380]: «8 сентября: От 2-й Особой артиллерийской бригады была послана депутация — 6 офицеров и 30 солдат. Пробыли в лагере до 12 сентября. 13 сентября: Сосредоточение на 13 сентября: Clairavaux, Le Mas d’Artige, et Teniers. Занкевич и Рапп послали еще одну депутацию от 5-го и 6-го полков. 14 сентября: В 15 ч. — занять позиции (2500 штыков, 32 пулемета, 6 орудий). В 15 ч. — подполковником Балбашевским, с русским комендантом деревни Ля Куртин, вручен ультиматум. 15 сентября: Последняя попытка унтер-офицера Родина. 16 сентября: К 10 ч. утра вышло только 160 человек. После этого Беляев, Занкевич и Рапп решили действовать. В 10 ч. утра — 4 шрапнели. Всего за день выпущено 12 шрапнелей и 2 гранаты. Родин еще раз ездил в лагерь. 17 сентября: В 10 ч. утра лагерь был сильно обстрелян. (28 шрапнелей и 4 гранаты). В 11 1/2 часа мятежники выкинули 2 белых флага. Огонь сразу прекратили. Угроза — выйти до 14 ч., иначе — обстрел. Массовый выход в 15 ч., много нетрезвых. Заняли юго-восточную часть лагеря — кавалерийские казармы. Осталось около 200-300 человек, которые начали стрелять. Вечером в лагерь отправился врач Зильберштейн с 4-мя фельдшерами. 18 сентября: Вернулись утром 18 сентября — 4 убитых и 39 раненых (12 — тяжелых), их вывели. В 11 ч. утра — сильный обстрел (по северной части). До 12 ч. — 100 снарядов (50 шрапнелей + 50 гранат). В 2 ч. дня заняли офицерское собрание. Опять огонь. Всего — 488 снарядов (шрапнель) и 79 гранат. 19 сентября: С 15 ч. 18 сентября по утро 19 сентября сдалось 53 мятежника, включая унтер-офицера Глобу. В 9 ч. утра лагерь заняли целиком (захвачено 6 солдат). Всего вышло 8515 солдат. Среди других немногочисленных документов, непосредственно описывающих ход операции, удалось обнаружить два донесения Раппа [381]: «Телеграмма от Раппа от 3/16 сентября 1917 г. Сегодня в 10 ч. утра произведены первые выстрелы, которые попали в деревню». «Телеграмма от Раппа от 4/17 сентября 1917 г. Положение не переменилось. За вчерашний день бунтовщики ранили 10 солдат, желавших выбежать из лагеря». Так что не все раненые — дело рук «приспешников» Временного Правительства. Это, кстати, подтверждает в своей книге и Малиновский (но не Лисовенко) [382]: «Группа куртинцев с вещевыми мешками потянулась в сторону шоссейной дороги на Клерово — пошли сдаваться. Жорка Юрков смотрел на эту процессию и бессильно скрежетал зубами. В отчаянии он дал несколько очередей по своим. Те бросились врассыпную. Несколько убитых и раненых остались лежать на плацу перед офицерским собранием. — Ты с ума сошел! — крикнул Гринько. — Зачем ты обстрелял своих? — Пусть не сдаются! При первых разрывах сыграли в труса. А говорили — насмерть, — с перекошенным от злости лицом огрызнулся Юрков. — Пойми, дурная голова, в семье не без урода. Пусть сдаются, нам без трусов будет легче. А бить их нельзя, они еще станут бойцами за наше дело. — Как же, жди, будут! — Юрков повернул пулемет в сторону полигона, откуда была отбита атака курновцев. Андрюша Хольнов, Женька Богдан, Петр Фролов и другие молча соблюдали «нейтралитет», но чувствовалось, что они не особенно осуждают Жорку: так, мол, им и надо; только треплются на собрании, а чуть что — сдаваться...» Итак, 19 сентября с Куртинским делом было покончено. Этим числом датирован еще один рукописный автограф Гумилева — «Запись телефонограммы Занкевича командиру 2-й Особой артиллерийской бригады Беляеву» [383]: «Прошу Вас передать офицерам и солдатам Вашей бригады мою благодарность за образцовый порядок и дух революционной дисциплины, который они проявили. Поведение Вашей бригады убедило меня еще один раз в том, что введенные в войсках демократические начала не исключают возможности образования образцовой воинской части, спаянной основами новой сознательной дисциплины». И на обороте листа: «Командиру 1-й особой артиллерийской бригады генералу Беляеву. Милостивый Государь, многоуважаемый Михаил Николаевич. Считаю непременным долгом от лица Временного Правительства принести Вам искреннюю благодарность за необыкновенную энергию и предусмотрительность, с которой Вы выполнили возложенную на Вас тяжелейшую задачу, одновременно с этим… (далее — обрыв)».

19 сентября 1917-го года - солдаты покидают лагерь Ля Куртин. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.

Любопытно, что этим же числом датирован документ, о существовании которого Гумилев вряд ли когда-либо узнал, так как подготовлен и объявлен он был за тысячи километров от Парижа, в России [384]: «Отношение помощника дежурного генерала Главного штаба подполковника Жвадского начальнику 5-й кавалерийской дивизии о порядке исключения Н.С. Гумилева из списков 5-го гусарского Александрийского полка от 6/19 сентября 1917 г. №157201. По военным обстоятельствам. Действующая армия. Начальнику 5-й кавалерийской дивизии. Состоявший в 5-м гусарском Александрийском полку прапорщик Гумилев (Николай), назначенный ныне в распоряжение начальника Штаба Петроградского военного округа, как произведенный не из юнкеров военного училища или студенческой школы прапорщиков, в названный полк приказом по Армии и флоту переведен не был. Ввиду сего прапорщика Гумилева надлежит исключить из списков 5-го гусарского Александрийского полка приказом по таковому. За помощника дежурного генерала, полковник Жвадский. За начальника отделения титулярный советник — подпись неразборчива». На основании этого отношения 21 сентября 1917 года был объявлен приказ №281 по Гусарскому полку об исключении Николая Гумилева из списков полка. Гумилев с Раппом оставались в районе Ля Куртин еще несколько дней, так как Рапп был включен в Особую следственную комиссию. Выведенные из лагеря Ля Куртин войска поначалу были размещены в окрестных селах [385]: к западу от лагеря — в деревне St-Denis (Сен-Дени); к северо-западу — по шоссе в Felletin (Фельтен); к северу — по дороге в Beissat (Бейсат) у деревни La Deigne (Ла День); к востоку — по дороге севернее озера, которое выходит на шоссе из Ля Куртин в St-Oradou (Сен Ораду). В архиве есть карта со схемой размещения войск. Вскоре все прошедшие проверку роты были на время возвращены в лагерь Ля Куртин, но уже без оружия. Выше был описан выданный Гумилеву 14 августа пропуск для передвижения по внутренней зоне Франции. На этом пропуске, как было сказано, проставлено две печати. Первая печать — печать выдавшей пропуск префектуры полиции. Вторая печать, в правом нижнем углу, проставлена комендантом лагеря ля Куртин. Это является еще одним документальным подтверждением пребывания Гумилева в лагере. 22 сентября был объявлен приказ Занкевича [386]: «Приказ по русским войскам во Франции №76 от 9/22 сентября 1917 г. По части интендантской. От имени Временного Правительства приношу мою глубокую благодарность частям 1-й Особой пехотной дивизии и 2-й Особой артиллерийской бригады, честно выполнившим свой тяжелый долг перед Родиной приведением к покорности мятежников лагеря Ля Куртин. Занкевич». Составленный на основе подготовленного Гумилевым черновика и других документов подробный рапорт по Куртинскому делу был направлен Занкевичем Военному Министру 1/14 октября 1917 г. [387] Рассказ о событиях в Ля Куртин мне хочется завершить воспоминаниями одного из очевидцев событий, опубликованными в эмигрантской прессе. Рассказ Константина Райна так и называется — «Ля Куртин» [388]: «В те дни тяжелые бои утихли на французском фронте и на земле Шампани, где кончилось большое наступление Нивеля, кресты могил усеяли французские поля. Перед Невиль и Сапиньоль, Курси, Луавр и Бермикур в разрытой взрывами коричневой земле легло костьми немало воинов России, которых царь прислал на помощь Франции в шестнадцатом году. Всего лишь год тому назад французы, восторженно их встретили, как никого они еще ни разу не встречали со времен, пожалуй, Жанны д'Арк. Той героической весной французская земля дрожала от ударов немецкого тарана. Из-под Вердена безостановочно катили поезда, а в них стонали искалеченные люди. Вся Франция, казалось, истекала кровью. Вот почему, при виде батальонов широкоплечих русских великанов, которые под звуки военной музыки, вдруг зашагали неожиданно по улицам Марселя и Парижа, вся Франция содрогнулась от крика: «On les aura! On les aura!» Весною семнадцатого года, перед самым наступлением Нивеля, вдруг из России пришла весть: случилась «Великая Бескровная и армия уже свободною пойдет к победному концу». А в шестнадцатый день апреля сам генерал Нивель, главнокомандующий армией французской весь фронт поднял на штурм: «Courage, confiance et vive France». Русские бригады в нем приняли участие и отличились. Но, понеся огромные потери, были направлены командованием в ближайший тыл на пополненье. И вот тогда наши бригады стали навещать довольно часто земляки из Парижа (ведь армия теперь стала «свободной»). Увы, но эти посещенья нам обошлись дороже всех потерь на фронте. Недели через три, в одном из батальонов, когда кончилась вечерняя молитва, из строя вышли самовольно человек пятнадцать солдат и неуверенной походкой подойдя к месту, где стоял их командир, несколько мгновений нерешительно потоптались, а потом один из них вдруг крикнул: «Скидывай орлы!». Тут все принялись бросать под ноги батальонному стальные орлы, что были на французских касках у солдат, и начали кричать, охрипшими от перепоя голосами: «Долой Империю! Да здравствуют советы!» Судьбе было угодно, чтобы это был батальон, геройски отличившийся во время наступления: он взял штыковым ударом бастион Курси и вместе с ним того же имени селенье, где было забрано семь сотен пленных немцев. Так началось крушенье русских войск во Франции. В июне все особые полки бригад, и Первой Лохвицкого, и Третьей Марушевского, приказом были сведены в одну дивизию, которая направлена была в далекий тыл — в Куртинский лагерь, что расположен был недалеко от города Лиможа. И там довольно скоро русские войска образовали две непримиримых группы. Тысяч восемь, ядром которых были люди с фабрик, провозгласили собственный Совет, который постановил: «Мы проданы царем французскому буржую — за пушки и снаряды. Мы посланы сюда своею кровью поливать шампанские поля и виноградники. Но революция дала нам свободу и право заявить: везите нас домой в Россию. А воевать — довольно с нас. Довольно подпирали мы буржуев, а с ними вместе офицеров и попов!» Другая группа — тысяч семь, все больше из крестьян и староверов, оставшись верной воинскому долгу, со всеми офицерами покинули бунтовщиков и в нескольких верстах разбили свой лагерь. Солдаты эти говорили так: «Ох, дураков у нас немало на Руси. Все это больше мелкота людская — сажееды с фабрик — народ нетвердый ни башкою, ни душой. Так им без всякого труда парижский большевик мозги на сторону свернул. Одна беда, что у начальства нового ни смелости, ни ума не достает — нам приказать бы — озорникам по ряжке вдарить, слегка покровянить партреты. Ей-ей бы сразу все пришло в порядок. А то ведь грех какой, да и позор во Франции, да и на всю Россию!» Увы! печальной памяти тогдашние правители России, когда касалось «перегиба справа» указали один лишь способ: или убедить словами, или только пригрозить, не применяя впрочем никаких суровых мер. Хозяева французы, искренне не зная, что можно предпринять в таком досадном и несчастном деле, глубокомысленно молчали. В Куртине вожаки заговорили с отменной наглостью: «видал-миндал, товарищи солдаты, что у начальства нового нет власти той, какая раньше у царя была. Оно способно лишь грозить, да уговаривать без толку. И коли мы от своего не отойдем, так нас скоро повезут с почетом всех назад в Россию. И может стать, что на корабль, как мы уж запросили, посадят либо Жоффра, а то и самого Нивеля». И, утешая так себя такой завидной долей, вся эта вольница, в Куртине сорвав погоны с плеч, да сковыряв, орлов российских с касок, да русские медали и кресты с французскими «croix de guerre» сваливши в яму, как ненадобный хлам, зажила жизнью солдата-анархиста. Скакали на конях, их там было с тысячу, привезенных с фронта. Играли в карты: в поддавки иль в дурака. Много пили: ром, коньяк, а то «пинар», частенько засыпая у дверей харчевни. И пели часто, порою под гармонь, а то под балалайку или гитару. Да с бабами крутили любовь, не считая денег. У большинства из них за год немало накопилось денег (на царской службе каждый получил не менее пятидесяти франков в месяц). К тому же вожаки им роздали не малый куш, за недопитое вино, которое до революции им разрешалось пить весьма умеренно и то лишь по воскресным дням. И так прошел июнь, июль и август без всяких изменений. Французы все еще хотели верить престижу Керенского, да и к тому же ведь эти русские куртинцы еще недавно с отвагой, за Францию, на фронте умирали! И только в сентябре получен был приказ, который ждали все с июня: «Восстановить хоть силою порядок в Ля Куртине». Тогда к Ля Куртин подошли и окружили лагерь русские лояльные войска: предназначенная артиллерия, для русского отряда на Балканах, да верная пехота — тысячи три, — начальником которой был полковник Готуа. Командовал отрядом генерал Беляев. И был послан ультиматум куртинцам, на этот раз уже довольно ясный!: «Назавтра утром — ровно к десяти — всем подлежит с оружием в руках оставить лагерь и, по одной из трех дорог, указанных в приказе, направиться к заставам, где подлежит оружие сдать и покориться закону российской армии. Всех непокорных данному приказу ждет в лагере суровая кара: расстрел немедленный из пушек!» Но получивши этот ультиматум, вожди бунтовщиков лишь усмехнулись: «Черта с два! Опять нам золотой погон грозит своим приказом... и как ему еще нудить не надоело!»... Наутро, чуть забрезжил свет, в лагерь прибежал взволнованный французский падре Пер Ларилон. Он, со слезами на глазах, старался убедить смутьянов, немедленно же подчиниться власти. Вожаки Куртина ему ответили: «Пер Ларилон! не бойтесь и не волнуйтесь понапрасну! Посмотрим, кто осмелится по нам стрелять из пушек? По нам, получившим свободу, русским солдатам! Начальство русское? Да вы смеетесь! Чтоб эти болтуны, способные лишь языком чесать решились на что-нибудь серьезное. Вы говорите, что у них расставлены пушки! Пер Ларилон, какой же вы чудак! Да это ведь из дерева стволы, чтоб нас перепугать! Да только нас теперь не напугаешь!» И так сердобольный падре, хороший добрый человек из лагеря ушел ни с чем. Когда взошло высоко солнце и осветило белые казармы Ля Куртина, на площадь выходить стали люди, и выходили без особой спешки. Кто голову чесал, а кто кушак подтягивал лениво. Но, бросив взгляд в ту сторону, где, среди зелени, виднелись орудия, вдруг задавал вопрос соседу: «А что, Митюха, может стать, что и взаправду бахнут вдруг по нас?» «Пустое дело» — отвечал Митюха — «ведь этим временным коптителям небесным — не дадена такая власть, как дадена была царю! И коли нас теперь пугают, то это чтоб в Россию не везти!» А к десяти часам пред куртинской вольницей явился оркестр в полном составе и несколько минут до срока, когда ультиматум истекал, грянул сыгранно и дружно рабочий марш. Закончивши его, все музыканты замолчали, похаркали, да посморкались, подули в трубы и, пошутив, по адресу буржуя, решили вдарить что-нибудь веселое да озорное! И тут, как бы в ответ на ультиматум, нахально зазвенели трубы и затрещал задорно барабан — веселую народную песенку: «Эх, понапрасну Ванька ходишь, да понапрасну ножки бьешь»... На наблюдательном пункте, что был сооружен на небольшом холме, под ветвями деревьев, в эти минуты, стояла молча группа русских офицеров и в тот момент, когда с площадки лагерной неслась со свистом залихватским песня, со стороны деревни стали бить отчетливо часы; все замерли и в тот момент, когда послышался удар десятый и последний башенных часов, наш батарейный командир, махнув рукой отрывисто, но внятно произнес жуткую команду — «огонь». И сразу же раздался выстрел. «О, Господи, спаси Россию и наших русских дураков», — сказал стоящим рядом с ним, нам незнакомый офицер, смотревший в бинокль, когда над головами музыкантов взорвалась шрапнель! Это был Николай Степаныч Гумилев... [389] Как говорил наш фейерверкер в этот день: «Ведь ентот первый пушечный удар всем нашим сажеедам — мозги на место вправил! И ихний пыл — построить мир без Бога — немедля паром вышел, как самоварный дым»! И сразу принялись куртинцы оставлять лагерь и, по указанным дорогам, угрюмо, но решительно, отправились с повинной. Одни молчали, а другие ругали непристойными словами всех вожаков, что с панталыку сбили их. Лишь только в здании, где находилось офицерское собрание, Совет Солдатский с верными людьми — их было человек сто двадцать — засели, заперев все двери и принялись палить из пулеметов и винтовок. И так держались трое суток, потом сдались. По протоколу министерства итоги были таковы: Среди бунтовщиков убитых 9, да раненых с полсотни. Лояльные войска потерю понесли в одном солдате, которого там в тот же день похоронили с честью. Еще был шальной пулей убит один случайно подвернувшийся француз. Никто из повинившихся куртинцев нигде и никакого наказания не понес. Только группа непокорных, что оказала сопротивление, была французам сдана на руки для отправления в тюрьму в Бордо. И этим с Ля Куртином было покончено». К. Райн в своем рассказе упоминает о распеваемых солдатами песенках. Образец такого народного творчества приводит в своей книге Лисовенко:

Я привел ее здесь, так в архиве среди бумаг, относящихся к событиям в Ля Куртин, случайно обнаружилась машинописная копия другой «Песни куртинцев». Автор ее — не указан, но он явно не из числа тех, кто бунтовал в лагере. Видно, что написана она по «горячим следам», но кем? Не берусь этого утверждать, но, как мне кажется, к ней мог приложить руку и наш герой. Чуть позже будут представлены два шуточных стихотворных экспромта Гумилева, относящихся к его службе во Франции, и они, по настроению и по ритму, чем-то перекликаются с этой песенкой [390]:

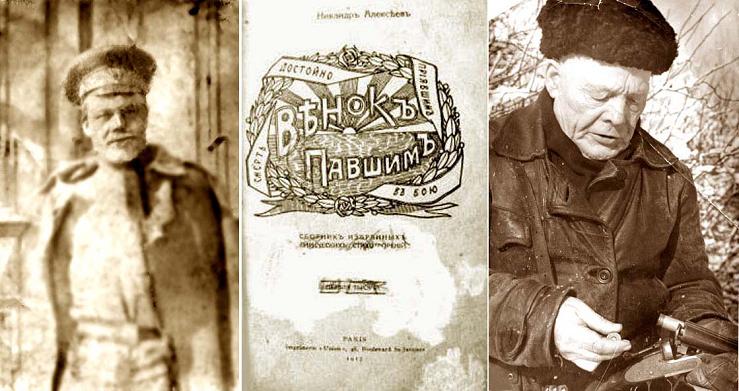

В заключение рассказа о событиях в лагере Ля Куртин хочу упомянуть о требующей проверки атрибуции одной фотографии, впервые опубликованной в альбоме, посвященном «Экспедиционному корпусу» [391]. В книге сказано, что на фотографии изображен Николай Гумилев, и сделана она в расположенном на юге Франции лагере Фрежюс в Сен-Рафаэле (Camp Fréjus, à Saint-Raphaël). Это был промежуточный лагерь, использовавшийся при переброске войск из Марселя на Салоникский фронт. Николай Гумилев попасть туда никак не мог. Однако, как выяснилось из беседы с авторами альбома, на самом деле не известно точно — где был сделан этот снимок. Как мне было сказано, впервые Гумилева на нем, по внешнему сходству, атрибутировал Лев Мнухин. Офицер на снимке, действительно, немного похож на Гумилева, однако утверждать, что это он, я бы не рискнул. До сих пор ни одной достоверной фотографии Гумилева этого периода обнаружить не удалось, хотя, безусловно, они были, хотя бы фотографии на упоминавшихся пропусках для проезда по территории Франции. К сожалению, в РГВИА пропуск с фотографией обнаружить не удалось. Сейчас предпринимаются попытки найти такие фотографии или документы с ними во французских военных архивах. Так как, скорее всего, эта не верно атрибутированная фотография периодически появляется в различных изданиях, телевизионных передачах, получая достаточно широкое распространение как фотопортрет Гумилева во Франции, привожу ее ниже, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Фотография из альбома; в центре офицер, который, скорее всего, ошибочно атрибутирован как Николай Гумилев. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.

Гумилев вернулся в Париж не позже 25 сентября. Об этом говорит упоминаемое в записях Лукницкого несохранившееся письмо матери от 12/25 сентября из Парижа, с пометкой Лукницкого, что «только что вернулся из двухнедельной командировки в центр Франции» [392]. В «Трудах и днях» он использовал эту информацию [393]: «1917. Осень. В Париже состоит адъютантом комиссара Временного Правительства. Получает 800 франков жалованья в месяц. Работы по службе много, но протекает она в хороших условиях. Живет на ..., 59. Постоянно встречается с Н.С. Гончаровой и Ларионовым. В своих письмах отмечает встречи с Аничковым, Мещерским, Минским и встречу с Трубниковым. Несколько писем жене и матери. Зовет их в Париж. Письма. 1917. Первая половина сентября. В течение двух недель — в командировке на фронте. Около 11-12 сентября вернулся в Париж. Письма. Примечание. М.Л. Лозинский сообщает, что Н.Г. по возвращении в Россию говорил ему, что был в Шампани. Может быть, это и было «двухнедельной командировкой» (?)». Видно, что Лукницкий использовал информацию из приведенного выше письма Ахматовой и дату письма матери. Любопытно примечание про Лозинского и про Шампань. В Шампани русские бригады сражались весной 1917-го года, там находились многочисленные захоронения русских воинов. Ля Куртин относится к другому департаменту — Крез, и вряд ли эрудит Лозинский мог здесь что-то перепутать. Так что возможно, что Гумилев и побывал на местах боев русских войск. Но никаких документальных свидетельств об этом нет. Позже, в 1930-е годы, силами русских эмигрантов и ветеранов войны, в Шампани, в Сент-Илер-Ле-Гран (Saint-Hilaire-le-Grand), было создано мемориальное русское кладбище с церковью, построенной по проекту архитектора А.А. Бенуа, церковь была освящена 16 мая 1937 года. На этом кладбище покоятся останки 915 русских солдат, погибших на французской земле. Вполне вероятно, что Рапп с Гумилевым могли посетить эти места, чтобы понять, как можно увековечить их память. Думаю, в задачи Военного комиссара входили и такие действия.

Мемориальное кладбище погибших во Франции наших соотечественник и церковь в Сент-Илер-Ле-Гран.

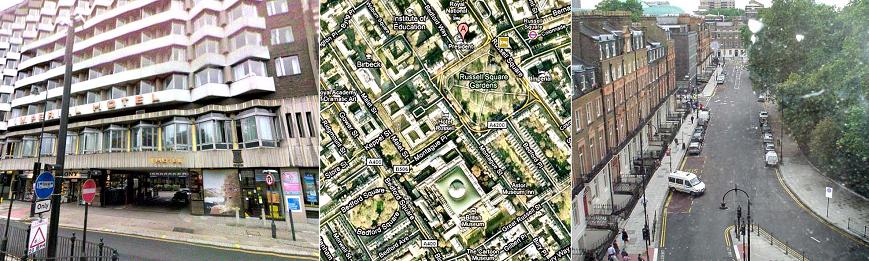

Не сложно расшифровать фразу Лукницкого — «живет на ..., 59». Там Гумилев не жил, но проводил почти все свое служебное время. На улице Пьера Шаррона, 59 (59, Pierre-Charron) размещался Комиссариат, место службы Гумилева у Военного комиссара Е.И. Раппа. Это недалеко от Елисейских Полей и Триумфальной арки. Любопытно, что эти апартаменты перешли по наследству к Советской России и СССР. А после 1991 года — «наследникам» СССР. В 2002 год там размещалось Белорусское представительство, а сейчас флаг и табличка при входе говорят, что его заняло представительство Казахстана.

Комиссариат Раппа, Париж, 59, Pierre-Charron - здесь служил Гумилев.

А жил Гумилев после возвращения из Ля Куртин, как вспоминал Ларионов — «внизу в сквере, под станцией метро Passy, у некоего г. Цитрон». По описанию понять, где он жил, сложно, но если выйти из поезда метро на станции «Passy», то становится понятно, как можно жить «в сквере, под станцией метро». Станция эта — наружная, располагается на эстакаде, а под эстакадой сквер. Не так давно в сквере этом стоял жилой дом, где жил адвокат А.Л. Цитрон. У него в квартире или в том же доме осенью 1917 года поселился Николай Гумилев. К сожалению, дом этот не сохранился, на его месте разместились вновь построенные культурные армянские учреждения и библиотека.

Станция метро Passy, сквер "Альбони", где жил Гумилев с осени 1917-го по январь 1918-го года.

Отсюда было недалеко как до места службы, так и до улицы Декамп, до «Синей звезды». Этими маршрутами Гумилев пользовался чаще всего. Однако заметим, что, встречаясь с Еленой Дюбуше, Гумилев не забывал и о своих петроградских приятельницах. Известно, что сразу после возвращения из Ля Куртин, 27 сентября, он написал письмо Анне Энгельгардт [394], но само письмо не сохранилось. После возвращения из Ля Куртин началась рутинная служба офицера для поручений при Комиссаре Временного Правительства Е. Раппе. К сожалению, правительство это оказалось — чересчур «временным». Поэтому рутинная служба продолжалась недолго, меньше двух месяцев. СЛУЖБА В КОМИССАРИАТЕ ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА Пока Гумилев и Рапп были в Ля Куртин, не сидел без дела и третий сотрудник Раппа — писарь Евграфов. 20 сентября в русских военных учреждениях было развешано объявление [395]: «Общее собрание солдат, занимающихся в русских военных учреждениях в г. Париже в присутствии гг. офицеров постановило пригласить всех русских военнослужащих в г. Париже на общее собрание для организации общего военного комитета. С разрешения вр. и. д. Начальника Тылового Управления русских войск во Франции, собрание имеет быть в субботу 22-го сентября нового стиля в 8 1/4 часа вечера в помещении Тылового Управления русских войск во Франции, на которое просьба присутствовать всех русских военнослужащих. Председатель собрания А. Евграфов. 7/20 сентября 1917 г. Париж». Через несколько дней Евграфов подал заявление в командировавший его Отрядный Комитет [396]: «Заявление писаря Раппа Евграфова от 13/26 сентября 1917 г. <…> Я получил желательное для меня назначение в писари к Военному Комиссару Раппу, каковое назначение состоялось по выбору и утверждению Отрядного Комитета. Я приступил к выполнению своих прямых обязанностей у Военного Комиссара, каковые далеко не являются чем-либо легким и представляющим удовольствие, а связаны с трудом и весьма огромного содержания, так как я не получаю ничего, кроме что — солдатского жалованья <…>». Комитет русских военнослужащих г. Парижа вскоре был создан, и его первое общее собрание комитета состоялось 3 ноября 1917 года [397]. Александр Евграфов занял в нем видное положение, и жалованье ему вскоре повысили. Сразу по возвращении в Париж Раппу, а с ним и Гумилеву, пришлось заниматься исполнением приказа Керенского о возвращении русских войск из Франции в Россию. 23 сентября Занкевич отправил в Лондон телеграмму [398]: «Телеграмма от 10/23 сентября 1917 г. №990. Военному Агенту в Англии. Получил приказ <об> отправке в Россию войск, находящихся во Франции в числе 250 офицеров и 16000 солдат. Впоследствии к этому надо прибавить около 3000 инвалидов и больных. Полагаю необходимым начать отправку на пароходах «Мельбурн», «Царь», «Царица» и «Двинск», везущих на север Шотландии южных славян и подкрепления для Салоникской дивизии. Первый пароход вышел из Архангельска 2 сентября. Прошу срочно переговорить с Военным Министром и Министром Пароходства для отправки наших войск и организации перевозки их из Франции до избранного порта. По сведениям Морского Агента указанные пароходы могут поднять одновременно до 5000 солдат. Поверенный в делах со своей стороны телеграфировал в Посольство в Лондоне. Занкевич». Как видно из этой телеграммы, командование Русскими войсками во Франции делало все возможное, чтобы исполнить полученный приказ. Желающие выехать в Россию офицеры отправлялись самостоятельно. Еще в начале сентября из Стокгольма была получена телеграмма о порядке их проезда через Скандинавские страны [399]: «Телеграмма из Стокгольма от 20.08/2.09, от Кандаурова. Вх. 1722. Сообщаю, что офицеры, едущие в Россию <…> через Скандинавию, не могут рассчитывать на пособия, но могут спокойно везти с собой, вне всякой вализы, все свое военное платье, но отнюдь не оружие». Хотя Занкевич и Рапп были не согласны с принятым Временным Правительством решением, они не были намерены препятствовать возвращению войск в Россию. На состоявшемся 7 октября заседании Отрядного Комитета было заявлено [400]: «Заседание Отрядного Комитета в присутствии Комиссара Временного Правительства Г. Раппа. 23 сентября (7 октября) 1917 года. Комиссар Временного Правительства приехал в Отряд, чтобы ознакомить Отряд, а в данный момент Отрядный Комитет, с нынешним тяжелым положением, основанным на документальных данных относительно отправки Русского Отряда в Россию, данными как историческими, до приказа, так и последующими, после приказа. Комиссар Рапп заявил, прежде всего, что он, а также и генерал Занкевич считали и продолжают считать ошибкой Временного Правительства отзыв Русского Отряда из Франции, особенно в данный момент, во время такой морской блокады, и принимают во внимание, что сохранение союзных отношений нашей молодой Русской Республики с Францией является органически необходимым. Тем не менее, этот приказ был вызван, по предположению Комиссара, Французским Правительством, после того как они видели все явления жизни нашего Отряда. Однако до сих пор положение об отправке нашего Отряда в Россию так же неопределенно из-за отсутствия тоннажа. Был запрос Франции, Англии, Америки и Японии: возможно, через месяц, выделение — на 5000 человек. Комиссар понимает, что отправка Отряда займет 5-6 месяцев, о чем он сообщил Временному Правительству, с просьбой пересмотреть последний приказ. Что же касается Сектора, то Французское Правительство категорически отказало в нем до тех пор, пока в отряде будут комитеты. И идея командного состава перед отправкой стать части Отряда хоть на месяц на сектор, для поднятия общественного мнения, как Франции, так и русских в нашем Отряде — идея эта едва ли также получит осуществление. <…> Рассмотрен вопрос и о добровольцах во Французскую армию, надо знать количество солдат и офицеров. <…> На многочисленные вопросы со стороны собрания, что же нам делать в это время, чем заполнить такой огромный досуг солдат, Комиссар ответить затруднился и между прочим предложил, если будут желающие, устроить их на корабельные судовые французские работы». Поначалу для отправки войск нашлось 3 корабля в Англии (в Шотландии), однако вскоре англичане в категорической форме отказались пропустить русские войска через свою территорию по железной дороге через Англию (с юга на север) в Шотландию, хотя отправка кораблей в то время могла быть осуществлена только оттуда. Решение так и не было найдено. Последняя попытка отправить хоть часть войск (на русском корабле) была предпринята в начале ноября — обратите внимание на дату телеграммы (о событиях в России было еще ничего не известно) [401]: «Телеграмма из Лондона от 8 ноября 1917 г. (вх. №1 от 1/14 ноября). Военно-морскому Агенту во Франции В.И. (Владимир Иванович) Дмитриеву. О предоставлении парохода «Курск» восточно-азиатского общества (путь на Мурманск). Возможны затруднения. Прежде всего, Британское Министерство судоходства официально заявило, что предоставить какой-либо эскорт для сопровождения парохода оно совершенно не в состоянии. Затем, я очень опасаюсь, что перевозка войск по железной дороге из Мурманска внутрь страны может очень задержать вывоз оттуда грузов, что особенно нежелательно в виду крайней недостаточности в Мурманске складочных помещений. Наконец не могу не отметить также и тех затруднений, которые могут возникнуть с плохо дисциплинированными солдатами в Мурманске, где нет ни достаточных жилых помещений, ни запасов продовольствия и надлежащей охраны». 22 ноября из Петрограда была направлена телеграмма во Францию и в Архангельск [402]: «Телеграмма Главнокомандующего в Архангельск от 9-го ноября ст. ст. 1917 г. за №1310. Военно-морскому Агенту во Франции. Вследствие закрытия навигации на Архангельск и совершенной неприспособленности Мурманского порта для перевозки больших людских масс, прошу совершенно приостановить присылку эмигрантов, а также не производить перевозку воинских частей, подлежащих возврату в Россию. Подтверждение изложенного Правительством последует, вероятно, немедленно по ликвидации кризиса власти. №1310. Главнач Сомов». Чуть позже поступила еще одна телеграмма из России: «Перевозка солдат на Мурманск Петроградом не разрешена». Заметим, что эта телеграмма поступила уже от большевистской власти в Петрограде; это ответ Лисовенко на его риторический вопрос в написанной им книге — «Их хотели лишить Родины». Надо отметить, что в первые месяцы после революции у власти в Мурманске были большевики. Затем Мурманск был занят союзническими (в отечественной литературе традиционно пишут — оккупационными) английскими войсками, однако англичане не чинили никаких препятствий проезду через Мурманск в Петроград русских военнослужащих [403]. Наиболее близкий для нас пример — возвращение в Россию в апреле 1918-го года Николая Гумилева! Наконец, 19 ноября 1917-го года в Париж поступила телеграмма №15807 из США [404] с отказом американцев в отправке в Россию части судов с продовольствием и войсками. Все возможности были исчерпаны. А сама Россия после 7 ноября 1917-го года совершенно забыла о судьбе русских солдат во Франции. При работе в архиве с документами за период после победы большевиков не удалось обнаружить ни одного документа, хоть как-то говорящего о беспокойстве новой власти за судьбы простых русских солдат, воевавших за честь России во Франции. Все они теперь либо работали на французских заводах и в сельском хозяйстве, либо были помещены в военные лагеря на севере Африки. Заметим, что не насильно, туда французы были вынуждены отправить только тех, кто отказался работать во Франции. К сожалению, таких оказалось большинство. Положение их было там, конечно, исключительно тяжелым, к ним относились как к военнопленным. Но обвинить в этом исключительно французские военные власти, на собственной шкуре, в Ля Куртин, прочувствовавших, что такое — «русский бунт», я бы не решился. Телеграммы из Петрограда вскоре начали поступать, но это были сплошь громкие лозунги с призывами к миру, подписанные, в основном, Львом Троцким. Ниже будут приведены примеры нескольких таких телеграмм. Не хотелось разбивать вопрос о том, как пытались Занкевич с Раппом решить проблему отправки войск в Россию, поэтому пришлось забежать слегка вперед. Вернемся в конец сентября 1917 года, чтобы понять, чем еще занимался Военный Комиссариат, какие дела проходили через руки Гумилева. Дурной пример заразителен, после Ля Куртин возникли проблемы в пока остававшемся спокойным и «лояльным» лагере Курно. В Отрядный Комитет лагеря 25-го сентября поступило уведомление от коменданта лагеря Курно [405]: «18 Округ. Лагерь Курно. №913. Полковник Финсагрив, Комендант лагеря Курно. Господину Генералу Командиру 1-й дивизии. Имею честь уведомить Вас, что я получил несколько рекламаций от землевладельцев, а также от промышленников, живущих в окрестностях лагеря, которые жалуются, что Ваши солдаты циркулируют во всех концах и во всякое время дня и ночи. Ломают банки для бензина, воруют фрукты, овощи, кур, яйца и вообще все, что им попадается, а также уничтожают бесполезно все то, что они не могут унести. Кроме того, делают более серьезные вещи, как, например, входят в дома, пугают женщин и детей, ломают двери, которые им не открывают и одним словом, ведут себя в стране друзей хуже, чем бы они вели себя в неприятельской стране. Я понимаю, что жители, быть может, это преувеличивают, но тем не менее в этих жалобах есть большая доля правды, и что продолжение подобного хулиганства может серьезно повлиять на мнение о русских войсках, которое, мы все так желаем, чтобы оно было на должной высоте. Покорнейше прошу вас принять все меры, чтобы мирные жители могли жить у себя в спокойствии и безопасности, как днем, так и ночью, чтобы они не рисковали плодами своих работ и ресурсами, которые необходимы для них и их семейств». На документ наложена весьма своеобразная резолюция: «Отрядный комитет с прискорбием публикует это письмо и надеется, что солдаты русского отряда, находящиеся в лагере Курно, сумеют поддержать (sic!) некоторых из своих товарищей, которые своим поведением позорят весь отряд». Сумели «поддержать»? Через Гумилева шла вся переписка с Отрядным Комитетом лагеря Курно, и 26 сентября он направил туда записку [406]: «Прошу адресованные бумаги на имя Военного комиссара посылать: 59, rue Pierre Charron. Прапорщик Гумилев (подпись)». Думаю, что в октябре и ноябре Раппу с Гумилевым приходилось бывать в этом лагере, возможно, и в других местах. По крайней мере, об этом говорят очередные запросы на получения пропусков для Раппа и Гумилева. В конце сентября на собственном бланке Гумилевым было подано прошение [407]: «Офицер для поручений при Комиссаре Временного Правительства и Исп. Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов при русских войсках во Франции. 59, rue Pierre Charron, Париж, 28 сентября 1917 г. №61. В Управление Военного Агента во Франции. Согласно распоряжения Комиссара прошу Вас ходатайствовать перед Французским Правительством о выдаче Комиссару и мне Sauf-conduit или Cartes rose (пропуск или водительские права) на все время войны. При сем прилагаю Sauf-Conduit, срок которому истек. Приложение: упомянутое. Прапорщик Гумилев (роспись)». В углу штемпель в квадратной рамке: «Военный Агент во Франции. Получено 16/29 сентября 1917 г. Вх. №3524. Отдел — Агент». Сразу же Военным Агентом было подано соответствующее прошение Военному Министру, аналогичное тем, о которых было рассказано выше. Документ на французском языке [408] запрашивал у Министра продление пропусков для Военного комиссара Евгения Раппа и офицера для поручений Николая Гумилева, для перемещения по всей территории Франции, где размещены русские войска, если возможно, на все время ведения войны. Думаю, что пропуска эти были получены. Но по иронии судьбы как раз этими «бессрочными» пропусками как Раппу, так и Гумилеву пользоваться пришлось очень не долго. Вскоре отпала необходимость ездить в Русские бригады, так как они были расформированы, как и вся Русская миссия в Париже. Но в конце сентября никто этого предполагать еще не мог. Однако с поведением солдат в Курно они должны были разобраться. Обнаруженные документы, относящиеся к службе Гумилева, носят самый различный характер. Так, 25 сентября он отчитывался в потраченных на командировку суммах и возвратил деньги. В приказе по Тыловому Управлению №34 от 12/25 сентября 1917 г. по части инспекторской указывается (в виде таблицы) [409]: «§12. ПРИХОД», и далее четыре колонки; 1) «Откуда получено» — Прапорщик Гумилев; 2) «Сумма» — 2000 франков; 3) «Какое назначение» — На погашение док. 230 и 288; 4) «Куда занести» — прочерк. Через несколько дней в приказе по Тыловому Управлению объявлено [410]: «Приказ №37 от 1 октября 1917 г., Париж. §10. По части интендантской. Выписать из сумм Главного Управления Генерального Штаба и выдать под расписку прапорщику Гумилеву 3130 фр. 05 сантимов полевые порционные и суточные по 1 октября согласно расчету. 316. Карханин». Гумилев впервые получил суточные, «считая таковые с 24-го июля с.г. (нов. ст.), т.е. со времени фактического нахождения в распоряжении г. Комиссара». Все расчеты с Гумилевым за командировку в Ля Куртин были завершены. Два любопытных документа приходятся на следующий день, 27 сентября 1917 года. Один из них говорит о характере отношения Раппа к ведению дел в подразделениях русского военного управления, и, в какой-то мере, о его непростом характере и о том, что работать с ним было не просто. Как известно из характера их взаимных отношений, Гумилев смог приспособиться к требуемому им режиму. Это важно знать, так как по многочисленным публикациям можно подумать, что, работая у Раппа, Гумилев не столько служил, сколько развлекался, ходил по театрам, друзьям, на свидания. В этот день Рапп подал докладную Занкевичу [411]: (на бланке Раппа) «27 сентября 1917 г. №57. Вх. №919 15/28 сентября 1917 г. Представителю Временного Правительства при Французской армии во Франции Генерал-майору Занкевичу. Считаю своей обязанностью обратить Ваше внимание на порядок и время занятий в Тыловом Управлении. В то время как в других учреждениях (Заготовительная комиссия, Управление Военного Агента и Вашей Канцелярии) работа продолжается до 7 час. вечера, Тыловое Управление, открывая свои занятия в 9-10 ч. утра, прекращает их к 4 часам дня, с перерывом на завтрак. Мало того, с отменной аккуратностью оно празднует не только все воскресенья, но и все отмеченные календарем праздники. Такой своеобразный порядок в военное время, долженствующее вызывать максимум напряжения сил, является чрезвычайным соблазном в глазах русских военнослужащих и посмешищем в глазах французов. Одно из двух: либо это вредит ходу работ, либо штат служащих явно преувеличен, и в последнем случае я по долгу моих обязанностей должен обратить на это внимание Временного Правительства. Не откажите, Господин Генерал, уведомить меня о Вашем решении по этому вопросу и ваших распоряжениях. Е. Рапп». На документе проставлена резолюция Занкевича, от руки: «Требую от своих подчиненных не известного числа часов присутствия, а известной работы. Начальник отдела Тылового Управления не ограничивается работой в присутственной части, занимается по вечерам у себя на дому. Для Тылового Управления присутственные часы с 9 до 17 часов по будням, а в праздничные дни с 9 до 13 ч. 15.9/28.9 — Занкевич». Но исключительно интересен для нас другой, поэтический «документ», исходящий от самого Гумилева. Причину его появления следует искать в том, что в Русской миссии во Франции постоянно шли реорганизации, переназначения офицеров, отправка некоторых из них в Салоники, в действующую армию. Из Салоник регулярно поступали письма о нехватке офицеров. Так в сентябре, пока Гумилев с Раппом были в лагере Ля Куртин, пришел очередной запрос из Петрограда, отношение начальника мобилизационного отдела ГУГШ полковника Саттерупа Военному агенту во Франции А.А. Игнатьеву об офицерах, командированных на Салоникский фронт [412]: «Командующий второй особой дивизией телеграммами 942 и 985 сообщает, что командированные ГУГШ офицеры на пополнение дивизии задерживаются в пути без его согласия распоряжением военных агентов и Представителя во Франции. Генерал Тарабеев, указывая, что дивизия имеет некомплект в 131 офицера, просит всех офицеров, назначенных дивизию и задержанных пути, направить по назначению, так как из числа отправленных 32 офицера до сего времени не прибыли. Прошу телеграфировать, кто именно из офицеров, следовавших в Салоники, оставлен во Франции, так как в ГУГШ поступило ходатайство об оставлении Франции только одного прапорщика Гумилева. 369761 Саттеруп. 33020 Юдин. Верно, подполковник Благовещенский». Капитан Мещерский по поручению Военного агента ответил [413]: «Из офицеров, отправляющихся в Салоники, мною были задержаны подпоручик Анников и Тимрот, о чем мною было извещено Главное управление Генерального штаба <…> В настоящее время означенные обер-офицеры отправлены к месту своего служения». Телеграмма №29 [414] №1817 от 16/29 сентября 1917 г. свидетельствовала, что подпоручик Тимрот еще оставался в Париже, но был откомандирован в Тыловое Управление для отправки во 2-ю Особую дивизию. Не хватало в Салониках и простых солдат, о чем говорит телеграмма [415]: «Вх. 2062 от 2/15 октября 1917 г. Из Салоник (бета 421). Прошу копию передать Рюссариер. Дивизия имеет значительный не комплект. Получение укомплектования из России затруднительно и крайне не желательно, ибо вполне возможно получение разновременных превратно понятыми свободами элементов. Прошу сообщить, в какой мере могли бы быть привлечены к пополнению дивизии интернированные во Францию уроженцы Боки-Которской и прочие представители Славянских народностей, находящихся во Франции и могущих быть применены во вторую Особую дивизию добровольцами. В случае осуществимости желательно возможно скорое получение хотя бы первой партии. Полагаю, что одним из соблазнительных данных являются высокие оклады жалованья наших солдат. 57 франков рядовой и 85 — франков унтер-офицер. Прошу ответ. Начдив 2-й Особой Полковник Доршпрунг. 1397 Артамонов». Видимо, такие переговоры периодически велись и с Гумилевым, о чем свидетельствует составленный им шутливый стихотворный рапорт, впервые опубликованный К. Парчевским в 1924 году в парижской газете «Звено» [416]. Парчевский пишет: «Февральская революция застала Н. Гумилева в Париже в качестве прапорщика Гусарского Александрийского полка, входившего в состав отправленных русским командованием во Францию для операций на Западном фронте военных частей. Летом 1917 года Гумилев был назначен офицером для поручений при комиссаре русского корпуса во Франции. С осени началось разложение русских частей во Франции, и было решено их расформировать. К этому периоду относится первое письмо из любезно предоставленных нам полковником Б. стихотворных посланий покойного поэта к своему ближайшему начальнику, г-ну Б. Послание представляет собой рапорт, написанный на бланке с обозначением: «Офицер для поручений при комиссаре, прапорщик 5-го Гусарского Александрийского полка Гумилев. 14/27 сентября 1917. Париж».